天干地支,作为中国古代传统的纪年、纪日、纪月、纪时的方式,在古代文化中有着举足轻重的地位。它不仅是时间计算的工具,也是中国古代哲学、阴阳五行等思想的载体。天干地支体系与中国传统文化的紧密关系,使它成为研究中国历史与文化的重要切入点。那么,天干地支的名称究竟是从哪里来的?它们的起源和背后所蕴藏的深刻意义又是什么?本文将从多个角度对天干地支的名称来源做出详细探讨,带领读者了解这些古老符号背后的故事。

天干的起源与命名

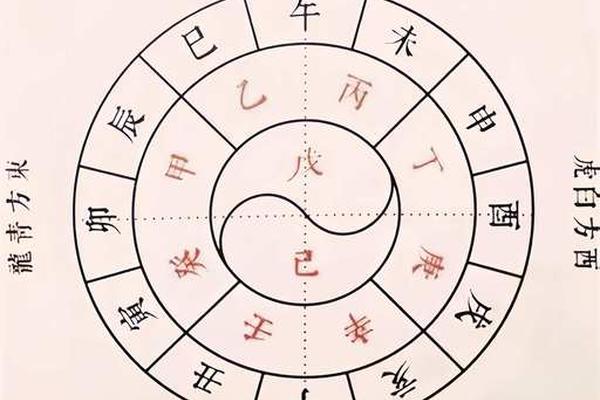

天干系统共有十个字符,分别为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。天干的命名与古代的五行理论和天象的变化密切相关。最初,天干的概念并非作为单独的纪年方式出现,而是伴随着天文观测、季节变化等自然现象逐渐形成的。

在古代天文学中,天干主要是根据太阳、月亮与五行的关系来命名的。以甲为首的“十天干”是与五行中的木、火、土、金、水的五种元素相结合,每一个天干与相应的五行元素之间都有着深厚的联系。例如,甲和乙属于木,丙和丁属火,戊和己为土,庚和辛为金,壬和癸为水。五行相生相克的理论也因此在天干的命名中得到了体现。

天干的每一个名称都并非随意而定。甲、乙、丙、丁等名称有着古老的汉字文化背景。甲字原本代表“木之始”,而乙字代表“木之二”,通过这样的方式,天干的命名展现了早期古人对于自然和宇宙的感知。

地支的起源与命名

地支系统的命名与天干类似,包含了十二个字符:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。地支的命名不仅与天文观测相关,还与动物、季节等自然现象密切相连,体现了中国古代的宇宙观和哲学思想。

地支的名称大多是从动物上取材。子代表老鼠,丑代表牛,寅代表虎,卯代表兔,辰代表龙,巳代表蛇,午代表马,未代表羊,申代表猴,酉代表鸡,戌代表狗,亥代表猪。这些动物并不仅仅是生活中的存在,它们还具有深刻的象征意义,例如“龙”代表着权威与神秘,猴代表机智与灵动,猪代表安逸与富饶。

地支的起源同样和中国古代的五行理论息息相关,每一个地支与五行中的某一元素相对应。子、丑、寅、卯、辰、巳等地支也反映了中国古人对四季变化的观察与总结。比如,春天对应的是寅、卯和辰,夏天则对应午、未和申。

天干地支与阴阳五行的关联

天干地支的命名,不仅仅是为了纪年、纪月等时间的划分,它们的背后还隐含着深厚的哲学思想。阴阳五行学说是中国古代哲学的核心之一,天干地支的命名正是基于这一思想体系。

在天干地支中,五行的安排是非常精确的。例如,甲、乙代表木,丙、丁代表火,戊、己代表土,庚、辛代表金,壬、癸代表水。通过五行的相生相克关系,天干地支不仅能够表达时间的流转,还能反映宇宙间万物的生生不息和自然规律。

而天干地支中的“阴”和“阳”的对应则体现在字形和含义上。天干中的甲、丙、戊、庚、壬五个字符被视为阳干,而乙、丁、己、辛、癸则为阴干。地支中,子、寅、辰、午、申、戌为阳支,丑、卯、巳、未、酉、亥则为阴支。这样,天干地支的相互搭配,便形成了一种阴阳互补、动态平衡的关系,体现了中国古代哲学中天地自然和谐共生的思想。

天干地支与十二生肖的关系

天干地支与十二生肖的关系是中国传统文化中的一个重要特色。十二生肖,或称十二属相,和地支中的十二个字符相对应,每一个地支都与一个生肖动物相关联。比如,地支的子与鼠相对应,丑与牛相对应,寅与虎相对应,依此类推。

生肖在古代中国文化中有着极其重要的地位,很多民俗、节庆活动和日常生活中都能看到生肖的身影。在命名上,天干与地支的配合使得一个完整的年份、日期、时刻等单位都能够通过天干地支系统得以体现,并与生肖、五行等多种文化体系相联系,形成了独具特色的文化符号。

天干地支与农历的关系

天干地支系统最为人熟知的一个应用便是农历中的纪年和纪日。中国传统的农历并非完全遵循太阳历,而是结合了太阳与月亮的周期,形成了一套独特的历法体系。在这一体系中,天干地支为时间的划分提供了基础。

天干与地支相结合,形成了“六十甲子”的纪年循环。这六十年以天干地支的排列组合为基础,每一年、每一天、每一时刻的天干地支都可以用来准确记录和追溯。这种纪年方法在古代中国的政治、经济、文化等各个领域都得到了广泛的应用。

总结与归纳

天干地支的命名来源,不仅仅是古代人对时间的简单划分,它融入了丰富的哲学思想、天文观察、自然规律等文化内涵。天干地支是古人智慧的结晶,通过对天象、五行、阴阳等自然现象的观察与总结,它们为古代社会提供了时间管理的工具,同时也为后代留下了深厚的文化遗产。无论是与五行、阴阳的关系,还是与生肖、农历的联系,天干地支都展现了古人对天地自然和人生哲理的深刻理解。