文章摘要

天干地支是中国古代的传统纪年方式,其历史悠久且影响深远。闰月作为这一系统中的特殊现象,不仅仅是对农历时间的补充,更是与天干地支的月柱紧密相关的内容。月柱,是根据天干和地支的配合来确定每个月的属性,而闰月的出现,则是为了弥补太阳历年与阴历年之间的差距。在天干地支中,如何确立一个闰月,并确定其月柱,涉及到复杂的天文计算和历法规则。本文将深入探讨天干地支的闰月概念,及其月柱的确定方式,帮助读者更好地理解这一古老而精妙的历法系统。

天干地支的基础概念

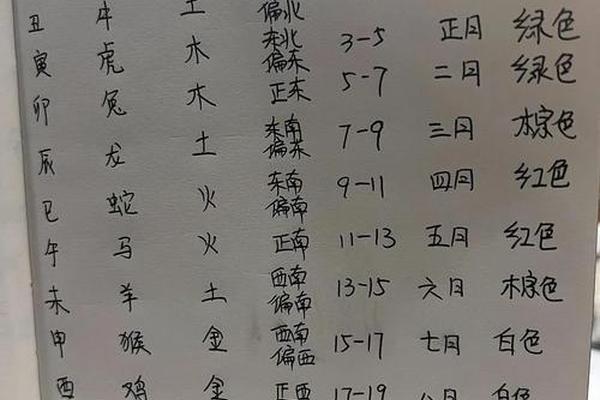

天干地支是中国古代传统纪年、计时的系统,由天干和地支两部分组成。天干有十个,分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支有十二个,分别是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干与地支配合使用,形成六十年一周期的“六十甲子”循环。

天干与地支的结合,不仅用于标记年份,还用于标记月份、日子等。这一系统根据天文规律、地球的运行轨迹以及古代对时间的理解而逐步形成并完善。它所反映的天文现象为后来的中国历法奠定了基础。

闰月的由来与必要性

闰月是中国农历中非常特殊的一个概念,它的出现是为了弥补农历与太阳历之间的差异。农历的一个年度是基于月亮的周期,而一个月亮周期大约为29.53天,而地球绕太阳公转一周为365.24天。十二个月的时间约为354天,约比太阳年的365.24天少了11天,导致农历每年与阳历之间产生时间差。

为了调整这种差距,农历每隔几年便会加入一个“闰月”,即在某一年中增加一个额外的月份,使得年度的天数恢复与太阳年的匹配。闰月的确定有一定的规则和天文依据,具体的确定方法需通过对月亮周期和太阳周期的长期观察与计算,确保历法系统的稳定和准确。

闰月的月柱如何确定

闰月的月柱与普通月份的月柱类似,都是通过天干地支的配合来确定的。闰月的出现意味着在这一年的月份序列中有一个额外的月份,闰月的月柱是需要单独计算的。具体来说,闰月的月柱的确定有两种常见方式:

1. 延续上一月的天干地支:这种方式下,闰月的天干与前一个月相同,而地支则可能会有所不同。比如,在某些情况下,如果农历的某个月为丙午月,那么闰月可能会延续丙的天干,地支则使用亥或申等。

2. 重新计算天干地支:这种方法则认为闰月是一个独立的月份,天干地支的组合会重新开始,从第一个天干和地支配对起算。例如,闰月的天干可能会选择一个新的起点,而不是延续前一个月的天干。

天干地支的配合规则

天干与地支的配合遵循一定的规则,天干和地支的排列是固定的,但每年每月的起始位置是根据天文观测来调整的。一般而言,天干和地支的配对顺序会按照固定的周期进行循环,例如甲子年、乙丑年等。

而闰月的出现,实际上是打破了这一顺序的正常进行。在闰月出现的年份中,天干与地支的排列会根据具体情况调整,使得农历的年份在天干地支的循环中保持相对的同步性。

如何通过天干地支判断闰月

通过天干地支判断闰月的具体月份需要结合天文观测来确认。闰月是添加到最接近冬至之后的月份,目的是确保整个农历周期的天数与太阳年的天数尽量一致。在每个阴历年份中,月亮的周期会影响月份的长短,因此根据月亮的盈亏周期以及太阳的回归年周期,天干地支的配对也会随之调整。

要判断闰月的具体月份,必须结合各个天文事件的发生时间,以及历史上的历法规则。例如,通过对阳历与农历的对比,可以发现某些年份的农历月份与阳历日期发生错位,进而确定是否需要插入一个闰月。

闰月的历史与变化

闰月的出现并非始终如一,它与天干地支的组合、天文现象及历法修正紧密相关。随着时间的推移,历法的制定逐渐完善,闰月的安排也逐步规范。例如,在周代,闰月的安排较为灵活,主要依据观测数据;而到了汉朝以后,历法学者根据精确的天文计算,对闰月的安排开始更加严格。

至今,农历中的闰月依然保持着其重要性,作为阴阳合历的重要组成部分,它不仅影响着农历年的计算,也影响着中国传统节日和节气的安排。

总结与展望

天干地支与闰月的结合,是中国传统历法中极为重要的一部分。它不仅仅是对时间的一种标记,更是与自然、天文和宇宙变化紧密相连的反映。从天干地支的配合到闰月的月柱确定,都是通过精密的计算和对自然规律的深刻理解得以完成的。

随着现代科技的进步,天干地支和闰月的计算方式也逐步得到更高精度的验证和修订,但它依旧保持着对历史文化的传承意义。在今天,我们不仅可以通过天干地支来了解农历的起源和变化,更能通过对闰月及月柱的研究,感受古人对宇宙与自然的智慧与敬畏。