在中国传统医学和哲学中,十二经络与天干地支的关系深深影响着人体的生理与心理健康。许多古代经典中提到,人体的十二经络与天干地支存在着密切的联系。这一理论不仅涉及身体的气血运行、脏腑功能,还涉及到自然界的阴阳变化、五行相生相克。本文将详细解析“十二经络纳天干地支”的含义,并探讨其在传统医学中的应用及其重要性。

十二经络与天干地支的基本概念

十二经络与天干地支的起源

十二经络和天干地支是中国古代文化中的两大重要组成部分。十二经络,指的是贯穿人体全身的十二条主要经脉,它们不仅承载着气血的流动,还与五脏六腑的功能密切相关。每一条经络都对应着一个特定的脏腑,通过经络,气血能够在人体内自由流动,调节身体的各项功能。

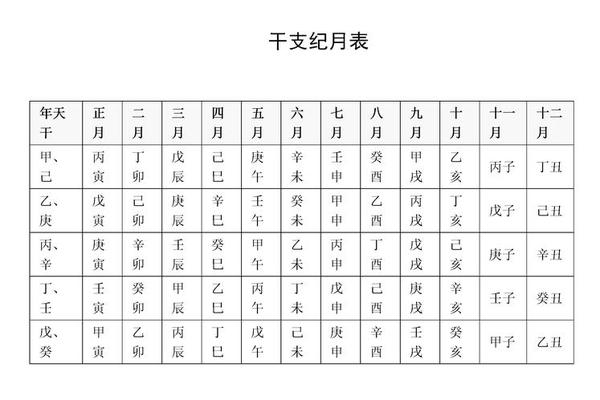

天干地支则是古代人类用来记录时间的符号系统,天干有十个,地支有十二个。天干地支系统不仅用于纪年,还广泛应用于命理学、占星学等领域。天干地支代表了自然界中的五行、阴阳等相互作用,而这种相互关系在人体中也得到了映射,具体体现在经络的功能和脏腑的变化上。

经络与五行的关系

在传统中医理论中,五行学说是理解天地万物和人体内外变化的核心框架。金、木、水、火、土五种元素相生相克,维系着宇宙和人体的和谐。而十二经络也与五行密切相连,每一条经络都与五行中的某一元素相关。比如,肺经属金,肝经属木,脾经属土,心经属火,肾经属水。

天干地支系统也同样与五行相对应。天干的五个元素分别对应着木、火、土、金、水,而地支则更为细致地细分了五行的作用。在十二经络纳天干地支的体系中,人体的每一条经络都与特定的天干地支相对应,这为中医的诊断和治疗提供了深厚的理论支持。

十二经络纳天干地支的应用

天干地支与经络的生理关系

十二经络和天干地支的匹配不仅限于理论,它们还在临床中得到了实际应用。例如,通过天干地支的对应关系,医生可以通过了解患者的出生年份、时辰来判断其体质的特征,进而有针对性地调整治疗方案。天干的木火土金水五行与经络的配合,可以指导医生调节五脏六腑的平衡,从而实现“阴阳调和”的治疗目的。

举个例子,若一个人的天干属木,那么其对应的经络是肝经,肝主疏泄,主气机的畅通。若木气过旺,则会影响肝气的流动,导致气滞血瘀。通过针灸、推拿等手段,调理肝经的气血,恢复肝气的疏通,从而促进整体健康。

天干地支对体质的影响

在中医的体质学说中,天干地支的差异也能决定一个人的体质特征。例如,出生在春季(属木)的个体,通常表现出旺盛的生命力,但也可能容易感到焦虑或情绪波动;而出生在冬季(属水)的个体,往往身体较为寒冷,容易出现虚寒症状。

这种天干地支与体质的对应关系,也提醒我们在日常生活中要根据自身的出生时辰和体质进行调整。比如,肝经旺的人适合多做舒展的运动,如瑜伽或太极,帮助调节气血;而肾气较弱的人则需要多注意保暖,避免寒冷的侵袭,增强免疫力。

影响脏腑功能的天干地支

天干地支不仅影响体质,还能作用于脏腑功能。通过观察天干地支,传统中医能够判断一个人脏腑的健康状态。例如,若一个人出生在戊土年,那么其脾胃功能可能相对较弱,因为戊土与脾经相对应。医生可以根据这一点,推荐相应的调养方法,如调节饮食、服用中药等,帮助增强脾胃的消化吸收功能。

十二经络纳天干地支的文化意义

古代哲学与经络的结合

十二经络纳天干地支的理论不仅仅是医学的研究范畴,它还与古代的哲学思想密切相关。天干地支与五行学说的结合,体现了中国古人对于宇宙、人体与自然的深刻理解。在传统中国文化中,人与自然是一个不可分割的整体。天干地支与经络的关系,正是这一思想的体现。

通过这种理论的延伸,我们可以看到,中医不仅仅关注疾病的治疗,更注重如何通过调和人体与自然的关系,达到整体的和谐与平衡。通过调节经络,促进气血的流通,古代中医大师们不仅治疗了疾病,也将人与自然的和谐关系推向了一个新的层次。

阴阳与五行在治疗中的作用

阴阳五行学说的核心思想是“天人合一”。在治疗上,医生不仅要考虑人体的生理状态,还要关注其与自然环境的关系。天干地支与十二经络的结合,正是这种思维方式的延伸。通过了解五行的相生相克,医生可以为患者制定个性化的治疗方案,帮助患者恢复阴阳平衡。

例如,肝经对应的是木,而木与土相克。如果肝气过旺,可能会导致脾胃虚弱,表现为消化不良、食欲不振等症状。在这种情况下,医生可以通过调节肝经的气血,帮助恢复脾胃功能,达到阴阳平衡。

通过对十二经络纳天干地支的探讨,我们可以看到这一理论深深植根于中国传统文化的土壤之中。它不仅揭示了人体与自然界的紧密联系,还为现代中医的治疗提供了宝贵的理论支持。无论是体质调养,还是疾病的治疗,天干地支与经络的配合都能提供重要的参考,帮助我们更好地理解身体与自然的和谐关系。