文化天干地支与文学常识:从古代智慧探寻时间的奥秘

天干地支,作为中国古代文化中的独特符号,不仅是纪年、纪月、纪日、纪时的重要工具,也是古代文学中重要的象征和表现手法。它们不仅仅是一组天文与数学的符号,更深刻地融入了中国的历史文化、哲学思想和艺术创作中。天干地支不仅帮助古人记录时间、预测命运,还在诗词、书画、戏剧等文学形式中展现出强烈的象征性和深刻的哲理。本文将从多个角度对天干地支在文学中的运用进行阐述,帮助读者更好地理解这一文化符号的历史、意义及其文学价值。

天干地支的起源与历史

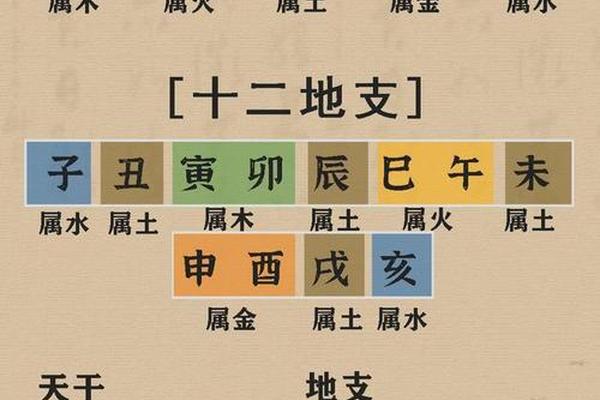

天干地支的起源可以追溯到远古时代,最早的记录出现在《尚书》与《周易》等古籍中。天干和地支是用来记录时间和事物变化的工具,天干有十个,分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支有十二个,分别是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干与地支的组合形式使得它们能精确地表示年份、月份、日子甚至时辰。古人通过天干地支,形成了丰富的时间观念,并且将其与天地、五行等哲学思想紧密结合,创造了独特的文化体系。

天干地支不仅仅局限于日常的时间记录,它们的运用与占星、命理等方面也有紧密联系。在《易经》这一经典之作中,天干地支作为与“卦”相关的元素之一,展现出其在哲学与命运解读中的重要性。天干地支不仅用于人类活动的时间划分,也帮助古人理解宇宙的循环和万物的变迁。这种深奥的思想体系在中国古代文学和艺术创作中有着重要体现。

天干地支与五行的关系

天干地支的每个元素都与五行的思想紧密相关。五行,指的是木、火、土、金、水五种基本元素,代表了宇宙的不同力量与万物之间的相互作用。天干与地支分别对应着五行的不同属性,每个天干和地支都有其特定的五行属性。

例如,天干中的甲、乙对应木,丙、丁对应火,戊、己对应土,庚、辛对应金,壬、癸对应水。地支中的子、寅、卯、巳、午、未、申、酉、戌、亥等也各自与五行有所联系。通过天干地支的排列组合,五行的力量被赋予了时间和空间的维度,影响着万物的生长、变化与消亡。天干地支的组合体现了天人合一的思想,反映了古人对宇宙、自然、生命的独特理解。

在文学创作中,五行的观念常常被用作象征和隐喻,天干地支的运用为作家提供了丰富的创作素材。例如,古代诗词中常用“木火土金水”来表达不同的情感和意境,而天干地支的变化也能反映出人物命运的起伏与变化。

天干地支与命理学

在中国古代的命理学中,天干地支被用来解读人的命运,分析其出生时间对个体性格、运势等方面的影响。通过对天干地支的分析,命理学家能够推测出一个人一生的吉凶祸福、事业发展和婚姻状况等。每个天干和地支都有特定的阴阳属性和五行特性,组合形成的“八字”是命理学中最常见的命运分析方法。

在古代文学作品中,人物的命运往往受到天干地支的影响,作家通过这些元素来构建人物的命运轨迹。许多古代小说、戏剧中,人物的命运转折常常与天干地支的变化息息相关。例如,张扬的英雄人物可能在一开始就与“阳刚”的天干地支相配,而阴柔的悲剧角色则与“阴柔”的天干地支相呼应。天干地支的命运象征为文学作品增添了更多的层次和深度。

天干地支在古代诗词中的运用

天干地支不仅在命理学中占有重要地位,在古代诗词中也常常作为文学意象出现。许多古代诗人通过天干地支的象征意义,来表达个人情感、自然景观或哲理思考。在诗词创作中,天干地支常常与四季、五行、天象等自然景观相结合,形成一种具有哲学性和象征性的诗意表达。

例如,唐代诗人杜甫的《春望》便运用了“天干地支”的概念,通过描述春天的自然景象,寓意着国家命运和民众生活的变迁。许多诗人在表达不同的季节变化时,也常常借助天干地支来暗示不同的情感状态。天干地支的组合与自然现象相契合,使得古代诗词既充满了对自然的敬畏,又具有深刻的文化内涵。

天干地支在现代文化中的遗存

尽管天干地支作为一种传统的时间符号在现代社会的使用频率已经减少,但它们在现代文化中依然留下了深远的影响。今天,我们在很多民间风俗、节令习俗和文学创作中仍然能够看到天干地支的影子。特别是在传统节日如春节、清明、端午等节日中,天干地支仍然发挥着重要的作用。

在现代文学创作中,天干地支作为文化符号,也被一些作家和艺术家重新发掘,成为创作的重要元素。在一些现代小说、戏剧和诗歌中,天干地支被用作象征和隐喻,帮助表达复杂的情感与哲理。在这些作品中,天干地支不再仅仅是时间的符号,它们承载着文化的记忆,成为连接传统与现代的桥梁。

天干地支不仅仅是中国古代文化中的独特符号,更是中华民族悠久历史与智慧的体现。无论是天干地支与五行的关系,还是在文学作品中的象征意义,天干地支都深刻地影响了中国的思想、艺术与文化。通过对天干地支的研究,我们不仅能更好地理解古代人的世界观和宇宙观,还能在现代生活中汲取到丰富的精神资源,感受到传统文化的生命力与魅力。