四月是什么月?天干地支—十二地支对应的十二个月详解

四月,是一年四季之中的第四个月,春天的尾巴,温暖的气息渐渐扩展到大地。而在中国传统的天干地支历法中,每一个月份都与一个地支相对应,形成了特有的文化内涵。那么,四月对应的地支是什么?四月又有着怎样的天干地支象征呢?本文将从多个角度详细探讨四月在天干地支体系中的地位,揭示四月的文化背景、历史意义以及天干地支与自然节令的关系。

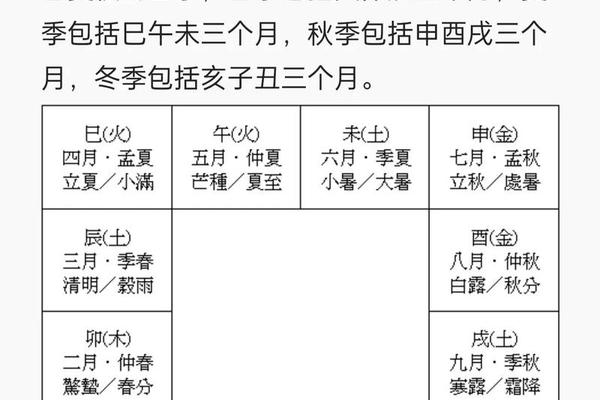

一、四月与天干地支的对应关系

在中国的天干地支历法中,每个月份都与特定的地支对应。天干和地支的组合通常会影响年份、月份、日子乃至时间的计算。在这种传统的农历系统中,四月一般对应“卯月”,其中“卯”是地支之一,位于十二地支中的第四位。

天干地支共计60个组合,按照“甲子、乙丑、丙寅……”的顺序循环排列,而“卯月”对应的时间段正是阳历的四月初至四月底。在中国的传统农历中,卯月的到来代表着春天进入了最后一个阶段,万物蓬勃生长的气息愈加浓烈。这一时期,自然界开始逐步告别寒冷的冬季,迎来温暖的春风,许多植物开始抽芽发芽,农民开始忙碌于春耕播种。

二、四月:卯月的气象特点

“卯月”是春季最后一个月,其气候特点也是春季的延续,但在四月时,温暖逐渐取代寒冷,天气开始变得温和,雨水逐渐增多,这对农业生产至关重要。农历的卯月标志着春分后的暖和季节到来,特别是在中国南方,四月的降雨量会显著增加,给大地带来充足的水源,促进了作物的生长。

卯月的天气通常也是温和而湿润的,气温逐渐回升,但仍有时会遇到“倒春寒”的情况。春雨的滋润也为大地带来了绿意,田野上到处可见耕作的忙碌景象。在古代,这个时候的农田被认为是非常富饶的时节,尤其是稻谷、麦类的播种与生长。

三、四月卯月在传统农事中的作用

在中国传统农业社会中,卯月是春耕的重要季节之一。四月的到来,意味着农民需要开始进行春季的播种工作,特别是水稻、麦类等作物的播种。卯月时节,气温适宜,水分充足,正是播种的最佳时机。农民们会根据天干地支的相关规律和节令安排播种和耕作,力求在最佳的时机将农作物种下,以期丰收。

卯月的到来还象征着大自然的复苏,草木开始吐绿,虫鸣鸟唱,这些自然现象都在提醒着人们,春耕春种的时机已经到来。在一些地区,卯月时节也会举行祭祀活动,祈求风调雨顺、五谷丰登。人们通过这些活动与自然界进行对话,表达自己对未来丰收的期待和对大自然的感恩。

四、四月卯月的民俗文化

在中国传统文化中,四月的“卯月”不仅仅是一个时间的概念,更与民俗活动、节日庆典紧密相关。卯月是春季的最后一月,这个月份也往往是人们进行户外活动和春游的好时光。古时,贵族和文人阶层往往会选择在这个月举办赏花、踏青等活动,享受春日的温暖阳光和自然的气息。

而在一些地方,四月的卯月还会举行传统的清明节祭扫活动。清明节,通常是四月的一个重要节日。清明节是中国的传统祭祀节日,人们会回到祖先的墓前,进行扫墓、祭拜、缅怀先人的活动。清明节同时也是春耕的一个标志,人们会在这个时候加强对自然的敬畏与感恩,并进行各类农事活动的安排。

五、天干地支与四月节令的关系

天干地支系统不仅仅是时间的记载工具,它也与中国的农事节令、自然变化紧密相连。卯月代表着春天的最后一个月,是农事活动最为繁忙的时节之一。根据天干地支的变化,四月这个月份通常会被赋予特定的象征意义。在传统的农历中,每一个地支对应的月份都有其自然特征与文化内涵,卯月代表的是草木萌发、万物生长。

四月的卯月,是农民播种的季节,也是农事最为繁忙的阶段之一。天干地支与季节节令的结合,不仅让我们了解四月在自然中的地位,也反映了古代社会人们如何通过这些符号系统来安排自己的生产生活。

六、四月与天干地支的哲学意义

天干地支不仅仅有农事功能,还有哲学和文化的深刻象征。卯月,作为春季的最后一个月,代表着生命力的蓬勃生长。这种生命的力量在中国传统的五行思想中有所体现。卯月对应的是“木”这一元素,而木代表了生长与发展,象征着新生命的诞生与蓬勃的生机。

天干地支的变化和组合体现了宇宙和人类生活的循环规律。在卯月的影响下,人们可以感受到春季最后的气息,并意识到每个自然周期都承载着一种生命的延续和新的开始。这种哲学思想影响了中国的农业、社会和文化发展,也在现代社会中继续延续。

四月的卯月不仅仅是一个简单的月份,它承载着丰富的自然、文化和哲学内涵。在中国古代的天干地支历法中,每个月的地支都与自然节令、农事活动紧密相关,卯月代表着春天的最后阶段,象征着生长、希望与新的开始。四月作为卯月,不仅为农业社会提供了重要的节令指引,也为现代人带来了对自然规律和生命循环的深刻思考。