文章简介

中国传统的天干地支纪年体系已经有几千年的历史,其中最著名的便是“六十甲子”周期。这一纪年法由十天干和十二地支组成,通过组合形成60年一轮回的循环,广泛应用于历史、农历、命理等各个领域。本文将详细介绍天干地支纪年系统的六十甲子顺序,从起源、文化背景、应用等多个方面进行探讨,帮助读者深入理解这一古老的时间计算方法。本文将从几个方面对六十甲子的干支顺序展开深入分析,探讨它如何影响中国传统文化及日常生活。

天干地支纪年法的起源与发展

天干地支纪年法起源于古代中国的天文学与哲学体系。早在公元前3000年左右,古人就开始通过观察天体运行与自然现象的变化,建立了最初的时间计算方法。天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)和地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)分别代表了天和地的不同属性,天干与地支的结合体现了阴阳五行的哲理。

在最初的时间计算中,干支分别代表了不同的五行属性与自然规律。天干的十个符号与五行相对应,依次为木、火、土、金、水。而地支的十二个符号则象征着十二个月的变换和十二生肖。天干与地支的结合从而产生了六十年一周期的“甲子”顺序。

这种纪年法经历了数千年的演变,成为了中国传统的时间计算方法之一,并且至今在许多地方仍然被广泛使用。在农历、命理、风水等方面,天干地支纪年体系无处不在。

天干地支的相生相克与五行理论

天干与地支的组合不仅仅是时间的标记,更深刻地融入了中国古代的五行学说。天干代表的是五行中的“天”,地支则代表“地”,而它们的相互作用反映了自然界中“生”和“克”的循环。

天干的五行属性从甲木到癸水,依次排列形成一个自然的五行相生与相克的关系。例如,甲木生火,乙木也生火,火又生土;而土克水,水又克火。地支中的十二生肖也有五行的属性,依照生肖的顺序,年与年的变化不断体现出五行力量的变换和协调。

每个天干与地支的组合都代表了一种特定的五行力量,这在中国传统命理学中有着重要的应用。例如,通过分析某个年份的天干地支组合,命理师能够预测人们的运势、健康、婚姻等方面的变化。这种关系的微妙与复杂,使得六十甲子的循环不仅仅是数字上的计算,更是哲学与自然规律的深刻体现。

六十甲子顺序的排列与意义

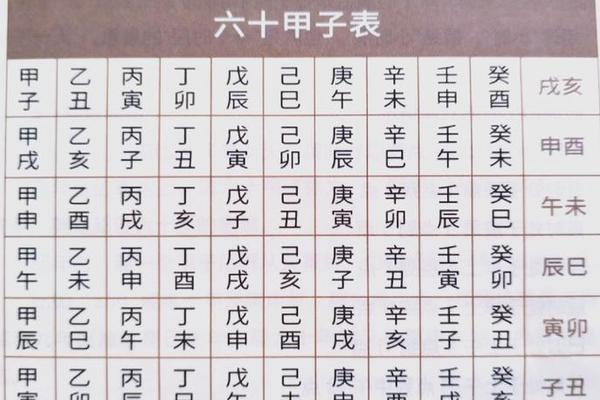

六十甲子是由十天干和十二地支的组合形成的,每个天干与一个地支组合,从“甲子”到“癸亥”形成一个完整的六十年循环。在这个循环中,天干与地支按照固定的顺序交替,每年都对应着一个独特的干支组合。

甲子为第一年,乙丑为第二年,丙寅为第三年,依此类推。这个循环每六十年回归一次,因此六十甲子被认为是一个完整的时间周期,每个周期的开始与结束都蕴含着历史的象征意义。例如,甲子是最初的年,癸亥则是这一周期的终结。此循环的严密性和规律性深刻地影响了中国古人的生活方式和哲学观念。

通过六十甲子的循环,古人能够准确地记录和预测时间的变迁,进而对农业、气候、节令等各方面作出精准的安排。每年对应的天干地支不仅仅是年份的标记,它还是人与自然、人与宇宙之间和谐关系的象征。

六十甲子与生肖的关系

在六十甲子的干支体系中,每一个年份对应一个天干地支组合,同时也与十二生肖紧密相连。十二生肖的每个动物与地支有着一一对应的关系,子鼠、丑牛、寅虎等便是地支与生肖的结合。

例如,甲子年是鼠年,乙丑年是牛年,丙寅年是虎年。每年的生肖轮换与天干地支的变化相结合,形成了一个独特的时间体系。在中国传统文化中,生肖不仅仅是年份的象征,更与个人命运、性格特征以及社会文化活动有着深刻的联系。

生肖的作用不仅限于文化象征,它对人们的日常生活有着直接影响。比如,中国的农历新年通常与生肖相关联,每年都会举行特定的节庆活动,而这些活动的安排和节令的变化又往往与天干地支的轮换密切相关。

六十甲子与风水命理的应用

六十甲子在风水和命理学中的应用极为广泛,尤其在命理学中,每个人的出生年、月、日、时的干支组合都能影响其一生的运势。通过对出生干支的分析,命理师能够推测一个人的命运走向,诸如健康、婚姻、事业等方面的变化。

六十甲子的干支组合还被应用于风水学中,用来选择合适的时间进行装修、搬家、开业等活动。通过推算某一时刻的天干地支,风水师能够判断该时刻是否有利于某种活动的开展。天干地支的变化不仅反映了时间的推移,也影响着空间的流动和气场的变化。

天干地支对文化的影响

天干地支与六十甲子顺序在中国传统文化中具有深远的影响,它不仅是时间的计算工具,更蕴含着自然哲学、命理学、风水学等众多学科的精髓。通过对六十甲子的了解,我们不仅能够理解古代人民如何通过天干地支来掌控自然的规律,还能看到这些古老智慧在现代社会中的传承与应用。

无论是从历史学、文化学、哲学学的角度,天干地支纪年法都展示了中国古人对宇宙、自然以及生命的深刻理解。每个天干地支的变化,都是一种对自然秩序的顺应与敬畏,六十甲子作为一个循环往复的时间系统,更加体现了“天人合一”的思想。

了解天干地支的顺序和其背后的文化意义,不仅能够帮助我们更好地理解中国的历史文化,也让我们能够在现代社会中更加智慧地应用这些古老的哲理。