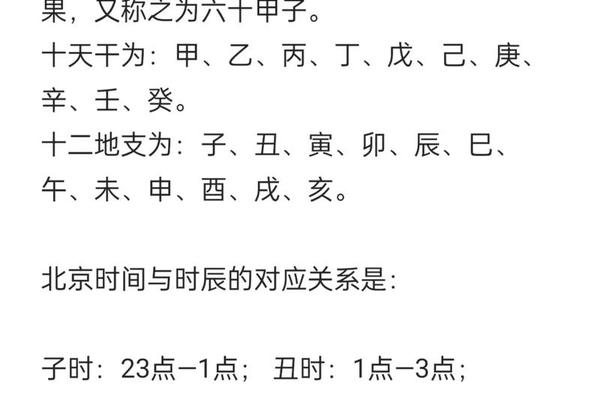

天干地支作为中国传统文化中的重要组成部分,不仅在历法、命理等领域有广泛应用,在中医学中也具有深远的影响。通过天干地支的感应理论,中医能够更好地理解和调节人体的生理、病理变化。我们将深入探讨天干地支在中医中的应用,涵盖其如何与五行、阴阳、脏腑、经络等基本理论相互作用,进而为中医的诊断与治疗提供独特的视角和方法。从感应关系到实际临床应用,天干地支为中医提供了更加丰富的理论依据。

天干地支与五行理论的关联

天干地支与五行之间有着深刻的内在联系。天干和地支代表了五行的不同元素,并且通过感应的方式相互作用。例如,天干中的甲、乙属于木,丙、丁属于火,戊、己属于土,庚、辛属于金,壬、癸属于水。而地支中,子、寅、午、申、戌、亥分别对应着五行中的水、木、火、金、土等元素。这些干支的配合和感应关系不仅影响人的命理,还与中医的五行学说紧密相关。

五行学说是中医学的核心理论之一,主要用来解释人体的生理、病理现象以及自然界的变化规律。天干地支与五行的关系决定了人体内各个脏腑的功能和状态。通过天干地支的配合,医生可以判断人体是否平衡,以及哪些五行失调,进而制定治疗方案。比如,若患者的脏腑功能失调,导致肝木过旺,医生便可以通过调理肝气,达到治疗效果。

天干地支对阴阳平衡的调节作用

阴阳理论是中医学的另一核心组成部分。天干地支不仅仅是五行的体现,它们还能够反映阴阳的变化。天干一般与阳相对应,地支则多与阴相对应。天干和地支的感应关系,实际上就是阴阳之间的互动与平衡。

在实际的临床诊断中,天干地支可以帮助中医辨别阴阳失调的情况。比如,若一个人天干中火旺,可能意味着体内的阳气过盛,容易导致内热症状。而地支中的阴元素较多,则可能反映出身体的阴气过重,导致寒冷症状。通过这种阴阳的感应作用,中医能够判断身体是否处于健康的平衡状态,并采取相应的调节措施。

天干地支与脏腑功能的关系

中医理论认为,人体的脏腑功能与五行紧密相连,而天干地支在其中起到了传递和感应的作用。每个天干地支不仅代表五行中的某一元素,还对应着具体的脏腑。例如,甲、乙木对应肝脏,丙、丁火对应心脏,戊、己土对应脾脏,庚、辛金对应肺脏,壬、癸水则对应肾脏。

通过天干地支与脏腑之间的对应关系,中医能够根据患者的症状来推测其脏腑功能是否出现问题。例如,肝火过旺时,通常表现为面红耳热、头痛目眩等症状,这与天干中的甲、乙木有关。若脾土虚弱,则常见食欲不振、腹胀等表现,这与戊、己土的功能失调相关。医生可以根据这些感应关系,运用针灸、草药等治疗手段,调节脏腑的功能,达到治病的目的。

天干地支对经络运行的影响

经络是人体内气血流动的通道,是中医治疗的关键之一。天干地支的感应不仅仅影响脏腑,还能够调节经络的运行。每个天干地支通过与五行的相互作用,影响到气血的流动和经络的通畅。

例如,肝木旺盛时,可能导致气滞血瘀,经络的气血流动受到阻碍,表现为四肢麻木、关节疼痛等症状。通过调节木的生克关系,恢复气血的流动,可以达到疏通经络的效果。天干地支的配合还能够调整人体的气场,改善气血循环,帮助缓解由于经络不畅引起的各种症状。

天干地支与疾病的预防和调理

天干地支的感应理论不仅仅在治疗上有应用,还能够在疾病的预防和调理方面发挥重要作用。中医讲究因人制宜,通过天干地支的感应规律,可以帮助医生为不同体质的患者制定个性化的养生计划。

例如,天干地支可以帮助医生了解患者的体质类型,并根据其体质的特点,选择合适的食物和生活方式来调理身体。对于木旺的患者,可以通过饮食调理来平衡肝气,避免情绪过于激动;而对于土重的患者,则可以通过健脾养胃的食物和药物来调整脾胃功能,从而增强体质,预防疾病。

天干地支在中医中的深远应用

天干地支不仅仅是传统的命理工具,它在中医学中有着广泛的应用,能够帮助医生从五行、阴阳、脏腑、经络等多个层面来理解和调节人体的生理和病理变化。通过对天干地支感应关系的深入探讨,我们可以更好地应用这些理论,为患者提供更加个性化、科学的治疗方案。

天干地支的感应不仅提升了中医诊疗的精准度,也为现代中医的发展提供了新的思路。未来,随着中医理论的不断创新和完善,天干地支的应用将为更多的疾病预防和治疗提供更为有效的指导。