文章摘要

天干地支是中国古代文化中极为重要的一部分,它与天文、历法、占卜等方面有着紧密的联系。甲钠歌和十二地支纳天干是天干地支系统中的一项精妙的排列规则,通过将十天干与十二地支相结合,不仅帮助人们理解时间的流转,还蕴含着深刻的哲理。本文将从多个方面详细阐述天干地支的基础知识、甲钠歌的作用、十二地支如何纳天干以及这一系统对中国传统文化的深远影响,帮助读者更好地理解这一古老而深邃的文化遗产。

天干地支的基本构成

天干地支是中国古代用于记录年、月、日、时的两套对照体系。天干有十个,地支有十二个。天干依次为:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支依次为:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。这十天干与十二地支的配对排列,形成了60年一周期的“干支纪年”,也就是“甲子”年的循环。天干地支不仅是记录时间的工具,它还与五行、阴阳、星象等哲学理论密切相关。

天干地支的这种排列系统非常精妙,便于人们掌握时间的流转,也蕴含着中国古代哲学中的重要理念。例如,天干的十个字与五行相对应,甲、乙属木,丙、丁属火,戊、己属土,庚、辛属金,壬、癸属水。地支则与阴阳五行、动物、月份、方位等有着深刻的联系,使得天干地支系统不仅具备了时间记录的功能,还有很强的象征性。

甲钠歌的奇妙之处

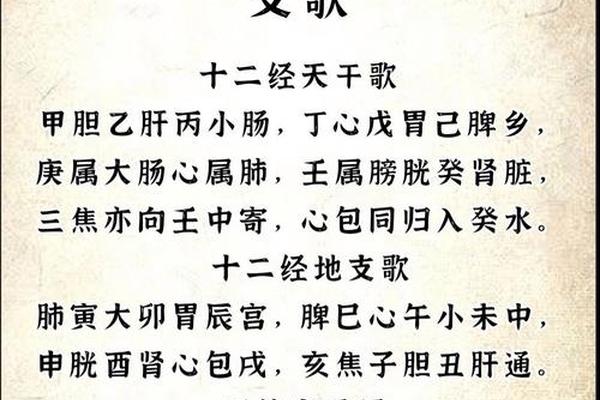

甲钠歌是一种通过排列天干地支来帮助记忆的歌谣,它将十天干和十二地支按照特定的顺序配对,通过歌唱的方式让人们更容易记住这些复杂的符号。甲钠歌的出现,不仅是对天干地支排列的一种巧妙总结,它还体现了中国古人对于记忆技巧的独特理解。在古代,口口相传的文化传递依赖这种简单而有效的记忆法。

甲钠歌的结构简单、节奏感强,易于朗朗上口。这种歌谣通过赋予每个天干、地支特定的音韵,使得它们不仅仅是抽象的符号,还成为了人们日常生活中能够迅速联想到的记忆点。正是这种口头传承的方式,才使得天干地支这一复杂的知识体系在古代社会得以广泛传播和运用。

在甲钠歌中,每一个天干和地支的搭配都蕴含了深厚的文化背景。例如,天干“甲”对应地支“子”,而“甲子”年作为一种周期性的年份组合,不仅是对自然现象的描绘,也包含了五行理论的深刻体现。甲钠歌通过简洁的歌词和旋律,帮助人们将这种文化内涵加深记忆,形成了浓厚的文化积淀。

十二地支纳天干的奥妙

在十二地支与天干的配对中,每一个地支都能“纳”入天干。地支的“纳天干”是指每一个地支与天干之间存在一种特定的关系,通过这种关系,天干地支的组合可以对时间、方位、五行、命理等方面产生影响。这种复杂的配对不仅仅是对自然规律的反映,也是中国古代哲学思想的体现。

每一个地支都能够容纳特定的天干。例如,地支“子”可以纳入天干中的甲、乙、丙、丁等,代表着不同的五行和阴阳属性。这种纳天干的方式使得天干和地支不仅在时间上具有周期性,也在五行上有了深刻的联系。通过这种组合,人们可以更清晰地了解自然的变化、生命的周期以及命运的走向。

在命理学中,十二地支纳天干的组合常常用来推算人的命运和性格特征。例如,天干为“甲”的人,若处于地支“子”时,会表现出木的特性,而若地支为“巳”,则会表现出火的特性。通过这种组合,人们可以从天干地支的角度理解个体的命理特征以及天赋、性格等方面的表现。

天干地支与五行的关系

天干地支与五行之间有着密切的关系。五行理论是中国古代哲学思想中的一部分,它认为世间万物可以归纳为木、火、土、金、水五种元素,而这五行的相生相克关系决定了事物的变化。天干地支的排列与五行之间的关系,使得这种系统不仅是记录时间的工具,更是表达宇宙万象的一种哲学体系。

天干中的甲、乙、丙、丁等代表着不同的五行属性,其中“甲、乙”属木,“丙、丁”属火,“戊、己”属土,“庚、辛”属金,“壬、癸”属水。地支则更加细化,它不仅与五行相对应,还涉及到阴阳的变化。例如,地支“子”属水,地支“午”属火,地支“戌”属土等。通过这种五行的组合,天干地支能够反映出天地间的各种变化和力量,提供一种解读世界的独特视角。

天干地支的文化意义

天干地支不仅是天文历法的工具,它还深刻影响了中国的传统文化。在中国传统的农历中,天干地支被广泛应用于年、月、日、时的计时系统。天干地支还在风水学、命理学、易学等多个领域发挥着重要作用。通过这些应用,天干地支与人们的生活、命运密切相连。

天干地支也在中国的节令、节庆、民俗中扮演着重要角色。比如,传统的春节不仅是农历新年的开始,它的具体日期也是通过天干地支来确定的。通过天干地支的排列,人们可以更好地理解自然界的变化,遵循“天人合一”的理念,达成与天地的和谐。

结语:天干地支的智慧与哲理

通过对天干地支甲钠歌及其纳天干原理的分析,我们可以看到,这一古老的体系不仅仅是记录时间的工具,它蕴含着丰富的哲理和智慧。天干地支的配对方式、甲钠歌的传承以及与五行的关系,展现了中国古人对自然、生命和宇宙运行规律的深刻理解。无论是在命理学、风水学,还是在民俗文化中,天干地支始终扮演着至关重要的角色,它是中华文化瑰宝中的一部分,也是我们了解历史和传统的窗口。