天干地支是中国传统文化的重要组成部分,历经几千年的演变与发展,成为了古代社会和文化中不可或缺的时间和数字记载工具。它不仅被广泛应用于历史纪年、天文学、命理学等领域,而且对后来的宗教、哲学、甚至医学等方面也产生了深远的影响。天干地支的起源和历史充满了神秘色彩,深入了解这一传统体系,不仅有助于我们更好地理解古代文化的脉络,同时也能揭示出中国古代文明中的智慧与哲理。

本文将通过多个维度,详细探讨天干地支的起源与发展历史,帮助读者全面了解这一具有深厚历史背景的系统。

天干地支的概念与组成

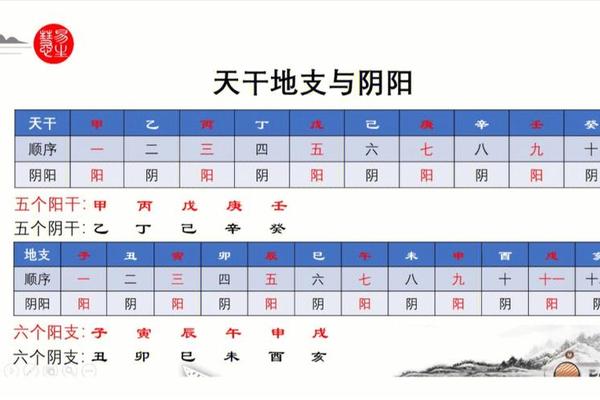

天干地支体系最早出现在中国古代,用于记录年份、月份、日子、时辰等时间单位。天干与地支作为两个并列的部分,共同构成了这一时间计量体系。天干由十个字符组成,分别是:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。地支则有十二个字符:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。通过将天干和地支依次配对,便形成了六十个不同的组合,称为“六十甲子”。

在古代,天干地支不仅仅用于记录时间,它们还代表了天地的阴阳五行。天干与地支之间的组合规律,体现了中国古代对于自然与宇宙规律的深刻理解。这种时间计量方式也逐渐渗透到日常生活中的方方面面,成为了农耕社会、政治制度、民间信仰等多方面的重要依据。

天干地支的历史起源

天干地支的起源可以追溯到远古时期。最初,天干地支的使用并不像今天这样固定和完善,而是一个逐渐演化的过程。最早的天干地支体系可能源自于中国古代对于自然现象的观察。天干中的十个字,可能是基于对五行(金、木、水、火、土)变化的理解,而地支的十二个字则可能与十二生肖的象征意义密切相关。

据史学家的研究,天干地支最初的功能可能是用来记录年、月、日、时等周期性的自然现象,并通过这种方式来调节农业生产。古人通过观察天文现象,记录不同季节的气候变化,进而确定适宜的播种和收割时间。随着农业的不断发展,天干地支体系逐渐完善,并在后来的历史中形成了今天我们所熟知的形式。

天干地支的五行与阴阳哲学

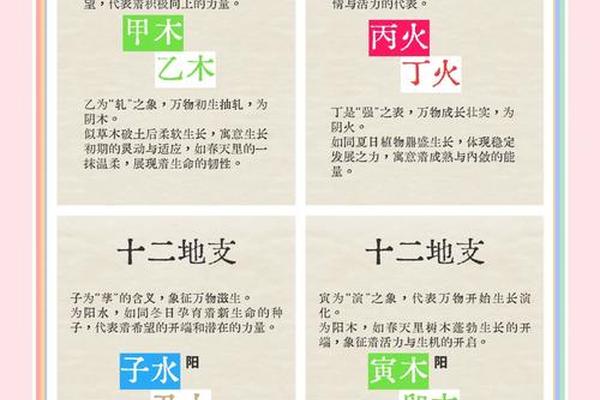

天干地支的组合不仅仅具有时间上的标记作用,更承载着丰富的哲学思想。中国古代的五行理论将宇宙万象归纳为五种基本元素:金、木、水、火、土。天干中的十个字与五行紧密相连,每个天干都对应着一种五行元素。例如,“甲”与“乙”对应木,“丙”与“丁”对应火,“戊”与“己”对应土,“庚”与“辛”对应金,“壬”与“癸”对应水。

与此天干与地支的组合体现了阴阳的对立统一。在天干地支的六十甲子中,天干与地支交替出现,呈现出“阳”与“阴”的交替规律。这种交替与平衡关系不仅影响了古代的历法,还深刻影响了古代的哲学、医学、风水等各个领域。阴阳五行的结合构成了古人对自然和社会秩序的认知框架,成为了传统文化的重要基石。

天干地支与中国古代社会

天干地支在古代中国社会中具有非常重要的地位。它不仅在年、月、日、时的计量上有广泛应用,也与古代的宗教、政治、民俗等方面息息相关。尤其是在古代的祭祀活动中,天干地支作为神明与人类沟通的媒介,扮演了非常关键的角色。

例如,在古代的皇帝登基、战争起始等重大事件中,往往会选择一个“吉日”作为关键时刻,而这个“吉日”就是通过天干地支的配对来决定的。皇帝也常常依据天干地支来调整政务、安抚百姓,确保国家的运势与天命相合。在这一过程中,天干地支不仅仅是计量时间的工具,它更是“天命”与“地运”的象征,承载着民众对神明的敬畏与顺应。

天干地支的文化影响与演变

随着时间的推移,天干地支的应用范围逐渐扩大,成为了中国文化中不可分割的一部分。在古代的命理学中,天干地支被广泛用于预测个人命运、分析生辰八字等方面。在这一过程中,天干地支不仅仅是一种工具,更被赋予了神秘的色彩,成为了人们探讨人生奥秘的一种途径。

天干地支还对中国的历史演变产生了重要影响。例如,历史上许多重大事件的发生,往往都与天干地支的某种组合密切相关。中国古代的天文学、数学、建筑学等领域也常常运用天干地支的相关原理,推动了科技与学术的发展。

天干地支的现代应用

在现代社会,天干地支的应用虽然不像古代那样广泛,但它仍然深深扎根于中国文化中。在现代的节日庆典、命理学研究、风水学等领域,天干地支依然扮演着重要的角色。例如,在选择结婚日期、开业日期等重要时刻时,很多人依然会参考天干地支的“吉凶”分析,寻求天命的庇佑。

天干地支作为中国古代文化的瑰宝,不仅仅是一套时间计量工具,更承载着丰富的哲学思想和历史文化。无论是在古代的政治、宗教、社会生活中,还是在现代的日常生活中,天干地支都深刻影响了中国人的思维方式与生活习惯。它的起源与发展历程,是中国传统文化的一个缩影,值得我们细细品味与探究。

结语:天干地支的深远意义

天干地支体系的起源与发展历史,不仅揭示了中国古代人对自然、社会及宇宙的深刻理解,也体现了中国文化的智慧和独特魅力。通过天干地支,我们可以窥见中国古代文明的繁荣与深邃。如今,天干地支依然在现代社会中占据着一席之地,它不仅仅是历史的符号,更是文化传承的桥梁,延续着几千年的历史与智慧。