文章摘要

在中国传统文化中,天干地支是非常核心的概念,尤其在中医、命理学、占星学等领域中占据着重要地位。十二地支是通过地支的循环系统和天干的配合,描述时间、空间、人体等诸多方面的变化。在《黄帝内经》等古籍中,天干地支对人体健康、脏腑功能、疾病的预防等方面具有重要指导意义。本文将详细探讨十二经的天干地支与十二地支的具体含义,并分析其如何影响中医学中的诊断与治疗。通过这一系列阐述,帮助读者更好地理解和掌握这一古老的系统。

十二地支的起源与历史

天干地支的渊源

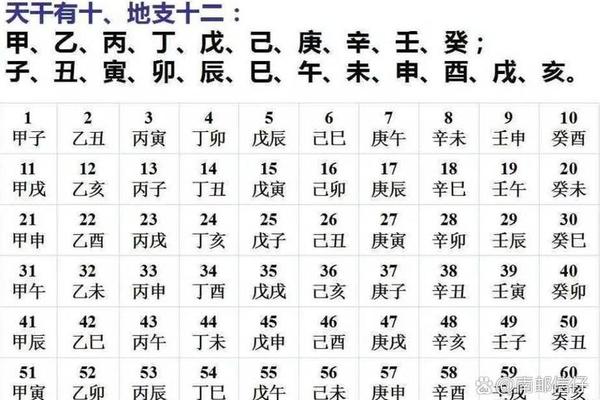

天干和地支的起源可以追溯到中国古代的原始文化时期。天干指的是十个天上存在的符号,用来标示时辰、年、月、日等时间的循环变化;地支则由十二个地理方位、方位与季节相关联。两者组合成为了一个完整的时间与空间系统,用于调和人与自然的关系。

天干地支系统最初应用于农业、天文、历法和宗教等多个领域,尤其在占星学和预测命理学中有着不可或缺的作用。后来,这一体系逐渐渗透到医学领域,成为《黄帝内经》中的核心元素之一。

十二地支的具体含义

十二地支分别是:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。每个地支代表不同的动物、方位和时间周期。例如,“子”对应老鼠,属于北方,代表冬季;“午”则代表马,属于南方,象征夏季。每个地支的象征意义不仅仅局限于时间的划分,还包括了能量的变化,影响着人体的气血、五脏六腑等方面。

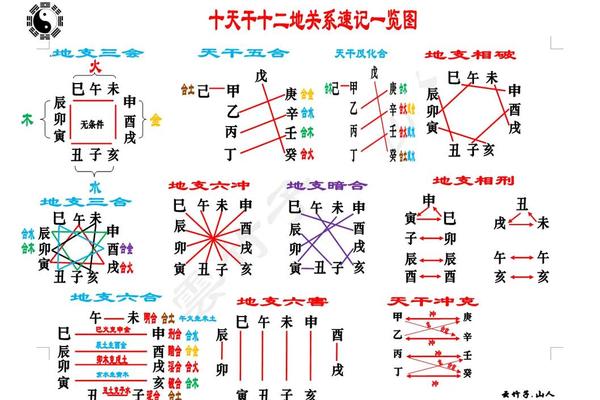

天干地支的配合与作用

天干地支通过相互配合,形成了60年的循环周期,即“六十甲子”。天干和地支相结合,构成了具体的年、月、日、时的表示方式。在医学中,天干地支的配合有助于理解人体的不同状态,特别是在诊断和治疗过程中,它可以为医生提供更多的方向和参考。

十二地支与脏腑功能的关系

子水与肾脏的联系

根据天干地支的理论,地支“子”代表的是水,水对应的是肾脏。肾脏的健康与“子”有着紧密的联系。在《黄帝内经》中提到,肾为先天之本,是人体生命力的源泉。通过地支的运作,能够预测肾脏的健康状态,提前预防或治疗与肾脏相关的疾病。

寅木与肝脏的联系

“寅”在地支中属于木,木与肝脏密切相关。肝脏作为中医五脏之一,承担着疏泄气机、调节情绪和消化功能的任务。地支“寅”象征着春季的到来,春天是肝气最为旺盛的时节,肝脏的健康也在此时尤为重要。通过分析与“寅”相关的时间段和气候变化,医生可以判断肝脏是否有病变的风险。

酉金与肺脏的联系

在十二地支中,“酉”代表金,金与肺脏的关系尤为紧密。金属代表着收敛和清净,而肺脏则是呼吸和气体交换的中心。地支“酉”对应的是秋季,秋天是肺气最为旺盛的季节,易受外界干燥寒冷的影响。在秋冬季节,肺部疾病的发生率较高,需特别注意防护。

十二地支对时间与季节的影响

春夏秋冬的地支分配

每个地支都有一个固定的季节对应关系。春天与“寅”木相连,木生火,促进了夏季的到来;夏天与“午”火相关,火的热气为秋天的“酉”金提供了转化的条件;而秋天的“酉”则是收获的季节,金主收敛,空气中的湿气开始减少;冬天的“子”水,水的寒冷和寒气能够保持冬季的安定。

节气与地支的配合

地支与中国的节气之间有着密切的联系,每个节气的变化都与地支的不同变化息息相关。通过地支的变化,可以准确地预测四季的更替与气候的变化,进一步影响人们的健康。在传统中医中,节气的变化直接影响着疾病的发生模式及治疗方法。

十二地支的健康调理意义

通过地支调理健康

地支的循环周期与人体健康息息相关。根据中医的理论,地支不仅仅影响时间,还能影响到身体的各个方面。例如,冬季对应“子”水,适当的休息和滋补肾脏有助于提升免疫力;春季对应“寅”木,肝脏和胆汁的疏通非常重要。

通过地支预测疾病

地支也能作为一种预测工具,帮助医生根据时令的变化预测某一时期可能会流行的疾病。例如,在秋季,地支“酉”金的能量加强,容易导致肺部问题的发生;冬季则是肾脏疾病的高发期。根据这些知识,医生可以调整治疗方案,提前预防。

天干地支与十二地支是中国传统文化的重要组成部分,尤其在中医学中具有深远的影响。它们不仅仅是时间的度量工具,更是与人体健康、疾病预防、生活节奏密切相关的系统。通过理解十二地支及其与脏腑、四季、节气等方面的关系,我们可以更好地调节自己的健康,避免疾病的侵袭。每个地支的背后都蕴含着丰富的自然与生命的哲理,只有深入学习和运用,才能在日常生活中保持身心的平衡与和谐。