在中国传统文化中,天干地支与农时的关系密不可分。天干地支作为古代时间的计算方式,广泛应用于各个领域,包括农时的安排。不同的天干地支之间相冲、相克,形成了一套复杂的自然法则,影响着农业生产、农民的日常生活甚至命运的安排。通过对这些相冲相克关系的了解,我们能够更加精准地把握适合种植、收获的时机,以及避免不利影响。本文将深入探讨天干地支相冲相克表及其对农时的影响,帮助读者在传统农时的框架中找到与自然和谐共生的节奏。

天干地支的基础概念与历史渊源

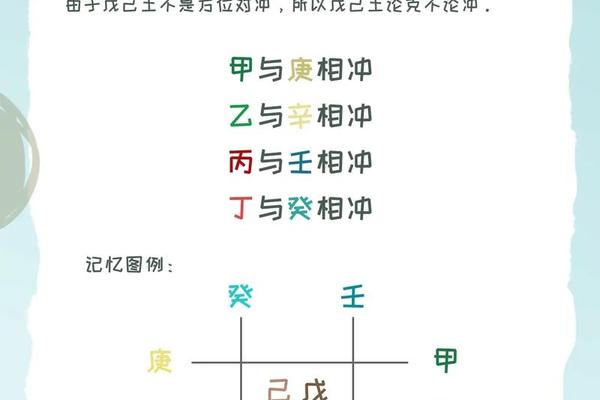

天干地支体系起源于远古时期,用于纪年、记日、定时,并逐渐与农业社会的生产节奏紧密联系。天干共有十个,地支共有十二个,它们以一一对应的方式组合,形成了六十年一循环的干支纪年法。天干地支的配合不仅仅是时间的计算工具,还是一整套理论体系。它们在自然界中有着丰富的象征意义,比如天干中的甲、乙代表木,丙、丁代表火,戊、己代表土,庚、辛代表金,壬、癸代表水。而地支则象征着一年四季的变化,与二十四节气紧密相连。

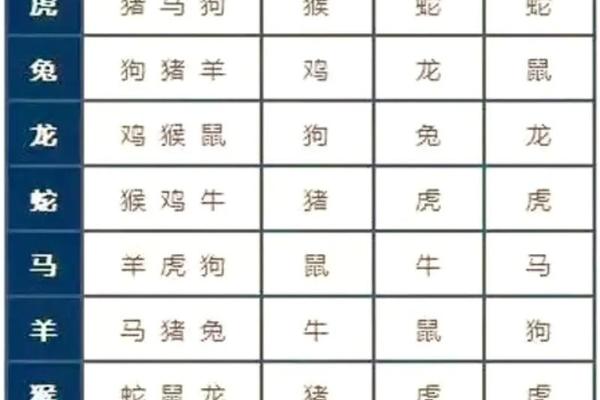

天干地支的相互作用不仅仅是为了记录时间,它们的冲、合、克、害等关系直接影响到农业生产的节令安排。比如,农民常会根据这一系统选择最合适的种植和收获时机,避开与当时天干地支相冲的日子,以免遭遇不利天气、虫灾或收成不佳的风险。天干地支的相冲相克现象在传统农事活动中有着举足轻重的地位。

农时与天干地支相冲的影响

天干地支相冲是指两个天干或地支之间相互对立或具有冲突性,它们在五行理论中属于相克的关系。比如,甲木与戊土相冲,丙火与壬水相冲等。根据传统农业的理论,这种冲突常常导致不利的天气条件或自然灾害。例如,在甲木与戊土相冲的年份,常常会出现干旱、风灾等不利气候,影响农作物的生长。而丙火与壬水相冲的时节,则可能会带来洪水或暴雨,破坏田地和作物。

农民在规划农时时,常常会避开这些“相冲”日子或时段,以减少农事活动的风险。传统的农事日历中,常有避忌的标注,指导农民选择适宜的日期进行耕种、播种、收获等活动。这不仅是基于对天干地支理论的理解,也是一种世代相传的经验智慧。

天干相冲对农事的具体影响

天干相冲直接影响农事的操作,特别是在播种和收获的时机上。例如,甲木与戊土相冲时,农民应避免在这个时段进行种植木本植物,因为木与土相冲,容易导致土壤贫瘠,不利植物根系的生长。而丙火与壬水相冲时,则会影响到农田的排水系统,可能导致水土流失,影响农作物的正常生长。

在实际操作中,许多农业生产者会根据天干相冲的表格来安排生产时间。比如,在“丙火与壬水相冲”的年份,他们可能会选择适合火象作物的栽种,而避免水田或湿地的作物种植。相冲现象的这些细节指导了农民如何避免不良的自然灾害,确保作物生长的最佳条件。

天干相合与农时的协调

与相冲不同,天干的相合则是和谐的象征,预示着顺利和富足。天干中的甲木与己土相合,丙火与辛金相合等,这些相合关系代表着一种自然力量的互补,意味着在这个时段农事活动会更加顺利,有助于作物的生长和收成。

例如,在甲木与己土相合时,这种合的关系有助于木本植物的生长。甲木象征着植物的生长,而己土则代表着稳固的土壤,这样的配合能够提供植物所需要的养分和环境。农民在这个时段种植木本植物,会得到更好的收成。通过了解这些相合的时机,农民能够在正确的时段做出最佳的生产决策,提高作物的产量和质量。

天干地支的五行相生与农时的影响

五行相生即木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。在天干地支的相生关系中,每一行之间的互相支持和补充都能促进自然的平衡。例如,甲木与丙火相生,丙火能促进甲木的生长,火助木的力量增大。而在农业中,农民可以根据五行相生的关系来选择种植的作物或调整农事活动的顺序。

比如,在木旺的时节,适宜种植木本植物,如小麦、大豆等;而在土旺的季节,土壤更适合生长根茎类作物,如马铃薯、红薯等。通过五行的相生法则,农民能够优化农时,提高作物的产量和质量,获得更为丰盈的收成。

农时与天干地支的关系与未来展望

天干地支的相冲相克关系是中国传统农业中不可忽视的一个重要因素。从古至今,农民通过积累经验,了解了这些自然规律,能够更好地调节和安排自己的农事活动。天干地支不仅仅是时间的标尺,更是农业生产的指南针。通过深入理解这些相冲相克的关系,我们不仅能避免不利的自然灾害,还能在适宜的时机进行农事操作,获得最佳的农作物收成。

展望未来,随着科技的进步和现代农业的发展,天干地支的应用可能会与现代气候预测、农业技术更加紧密地结合,但传统的农时智慧依旧值得我们尊重和继承。在新时代的农耕文化中,我们可以通过科技和传统的结合,优化农业生产,促进可持续发展,达到人与自然的和谐共生。