天干地支是中国传统文化中的重要组成部分,常用于纪年、纪月、纪日、纪时等,具有深厚的历史背景和文化内涵。而硬笔楷书天干地支的书写艺术,不仅承载着汉字的规范和美感,还蕴含了对古老文化的尊重与传承。在本篇文章中,我们将深入探讨硬笔楷书天干地支的书写技巧与字体特点。从硬笔书法的发展、天干地支的基础知识到书写技巧的细节等多个方面,逐步揭示这一书法艺术的独特魅力。希望通过本文,读者能够对硬笔楷书天干地支写法有更全面、深入的了解,并感受到书法艺术所带来的美学享受。

硬笔楷书的基础概念

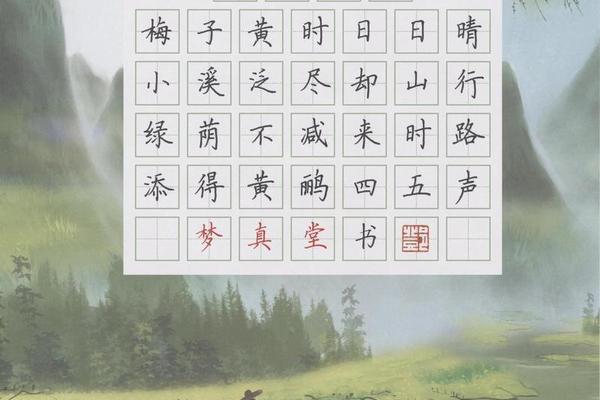

硬笔楷书作为一种常见的书写形式,其字形规范、结构严谨,符合传统书法的美学标准。天干地支的硬笔楷书写法,继承了传统书法的优点,同时又适应了现代的书写需求。硬笔楷书主要使用钢笔、签字笔等书写工具,便于普通人学习和运用。天干地支书法字体则是根据天干地支的每一字形特征,采用楷书进行书写。由于天干地支涉及的字符较多,每个字符都具有独特的文化意义,因此书写时要求字形清晰,笔画稳重。

硬笔楷书的天干地支字体在写法上与传统毛笔楷书相似,但由于笔触的不同,硬笔书法需要特别注意笔画的流畅性与力度控制。硬笔楷书的书写工具不如毛笔灵活,字形的结构需要更加严谨,尤其在书写天干地支时,如何保持每个字形的端正和均衡,是书法者面临的重要挑战。

天干地支书法字体的历史背景

天干地支是中国古代文化的精髓之一,最早的记载可追溯至公元前14世纪的甲骨文时代。天干地支不仅在古代用于计算时间,还与占卜、命理、五行等诸多方面息息相关。天干地支有十个天干和十二个地支,组合起来便形成了六十年一循环的“甲子”纪年法,至今仍广泛应用于传统文化、农历和命理学中。

天干地支的书法字体在历史上有着极其重要的地位。在古代的文人笔记、诗文中,常常能够见到天干地支的书法作品,这些作品不仅仅是时间的标记,更是文化的象征。在清朝和民国时期,许多书法家在硬笔书法的基础上,逐渐发展出适合天干地支书写的书法字体,为现代硬笔书法的发展奠定了基础。

硬笔楷书天干地支的书写技巧

硬笔楷书天干地支的书写技巧与传统楷书有所不同,最显著的特点便是使用硬笔进行书写。书写时需要掌握好笔画的起笔、行笔和收笔三个重要环节。天干地支的每个字形都比较简洁,因此要特别注意笔画的匀称和连贯。硬笔的书写工具不像毛笔那样有足够的灵活性,因此需要在书写过程中保持手腕的稳定性,避免出现线条不均或不流畅的现象。

在硬笔楷书的天干地支书写中,字与字之间的间距、字形的结构也需要格外注意。每个字的笔画尽量做到规整、端正,尤其是那些形似“干”字、“支”字的复杂字形,要特别注重上下笔画的配合,保持一定的对称性和均衡感。

天干地支的书写结构与字体特点

天干地支的字形结构通常较为简洁,但每个字却各具独特的书写难度。天干中的“甲”、“乙”、“丙”等字,字形大多由简单的横竖结构构成,但在硬笔书写中,如何使每一笔都保持清晰明了的形态,仍是一个挑战。而地支中的“子”、“丑”、“寅”等字,除了基本的结构外,还包含了更多的部首和笔画。特别是在写“寅”、“申”、“酉”等字时,要确保笔画的轻重、起伏,以及字形的分布合理。

在硬笔楷书天干地支书法字体中,最重要的就是字形的均衡。每一个字的构成都需要注重垂直与水平的对称性,这在天干地支的书法创作中显得尤为重要。为了达到最佳的视觉效果,书写者在硬笔楷书天干地支字体时,必须始终保持字形的结构清晰且不失美感。

硬笔楷书天干地支字体的艺术性

硬笔楷书天干地支的书写,除了具备实用性,还富有一定的艺术性。它不仅仅是简单的文字表达,更是个人风格的体现。书法家的手法、笔触、节奏都会影响到作品的艺术感。硬笔楷书天干地支字体,往往注重笔画之间的连贯性和节奏感,让文字在视觉上呈现出优美的流动感。

例如,在书写“庚”字时,书法家可以通过细腻的笔触变化,表现出笔画间的轻重起伏;而在书写“子”字时,如何用笔尖的转折,使整个字的重心显得稳重而有力,这都体现了硬笔楷书天干地支的艺术魅力。每一笔、每一划的书写,都能彰显作者对书法的理解和对天干地支文化的热爱。

学习硬笔楷书天干地支的技巧与建议

学习硬笔楷书天干地支书法并不是一蹴而就的事情,它需要长期的练习和积累。初学者应从最基础的楷书字帖入手,熟悉每个天干地支字形的基本构造和笔画顺序。随着对字形结构的理解,逐渐提升书写速度和流畅度。

建议练习时可以专注于某一段时间内的字形,集中精力进行反复练习,特别是在书写复杂字形时,如“丙”、“丁”、“巳”这些字。通过多写、多观察,提升对笔画细节的掌控力。可以结合传统的毛笔书法练习,以加深对字形结构的认识,提高书写的美感和准确度。

硬笔楷书天干地支字体不仅是一种实用的书写方式,更是一种深刻的文化表达。从历史背景、字体结构、书写技巧等多个方面来看,天干地支书法字体展现了其独特的艺术魅力。通过学习硬笔楷书天干地支书写,我们不仅可以提高书法水平,更能深入了解中国传统文化的丰富内涵。在今后的学习中,我们应继续探索和实践,将这一文化遗产更好地传承下去。