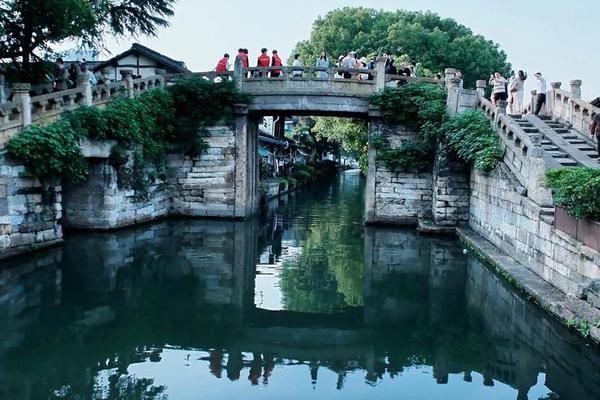

在杭州中河与东河交汇处,一座形如汉字"八"的古桥横跨碧波。这座始建于南宋宝祐四年(1256年)的八字桥,不仅是杭州现存最古老的城市桥梁,更是见证杭城八百年变迁的活化石。桥面青石板上深深的车辙印痕,无声诉说着南宋御街商旅往来的盛况;桥畔斑驳的栏板浮雕,依稀可见明清时期市井生活的剪影。作为大运河世界遗产的重要组成部分,八字桥以其独特的建筑形制和历史价值,成为解码杭州城市发展密码的关键坐标。

从营建背景看,八字桥的诞生与南宋都城临安的城市规划密不可分。据《咸淳临安志》记载,当时为缓解御街交通压力,工匠创造性地设计出分岔式桥梁结构,使南北向的御街与东西向的中河路在此立体交汇。这种"立体交叉"的交通理念比西方早出现六个世纪,清华大学建筑学院王贵祥教授在《中国古桥技术史》中指出,这种设计充分体现了古代工匠对城市空间利用的前瞻性思考。

匠心独运的建筑智慧

八字桥最令人称道的,是其精妙的建筑构造。桥体由主桥和两座辅桥构成,主桥跨径7.5米,东西辅桥各长4.7米,形成独特的"八"字形态。桥墩采用宋代特有的分水金刚墙设计,迎水面呈锐角,既减轻水流冲击,又方便船只通行。浙江省古建筑设计研究院专家团队通过三维激光扫描发现,桥体石材接缝处留有0.5厘米的伸缩缝,这种"见缝不见灰"的营造技艺,有效化解了热胀冷缩对桥体的破坏。

在建筑材料选择上,工匠采用产自绍兴的武康石与本地青石混合砌筑。同济大学桥梁专家项海帆院士研究发现,武康石含铁量高达15%,其抗压强度达到现代C30混凝土标准。这种因地制宜的材料组合,使得八字桥历经三十余次地震仍巍然屹立。桥面铺设的36块巨型石板,每块重达2吨,严丝合缝的榫卯结构至今未出现明显位移。

水乡记忆的文化载体

作为江南水乡的典型代表,八字桥承载着独特的文化基因。桥头现存的清代《水利碑记》记载,每年立春时节,地方官员会在此举行"劝农"仪式,向河中抛洒稻种,祈求风调雨顺。这种将水利工程与农事祭祀相结合的传统,形成了独具特色的桥文化景观。杭州民俗学者顾希佳在《江南古桥志》中描述,清末民初时,桥畔茶馆的说书声、货郎的叫卖声、船工的号子声交织成生动的市井交响曲。

桥梁艺术更成为文人墨客的创作源泉。元代画家王蒙的《葛稚川移居图》中,八字桥的轮廓隐现于烟雨之中;清代诗人厉鹗留下"八字桥头春水生,吴蚕三眠桑叶轻"的佳句。这些艺术创作不仅记录着桥梁的形态特征,更赋予其诗意栖居的人文内涵。当代作家王旭烽在《走读西湖》中写道:"站在八字桥上,能同时听见历史的回声与现实的脉搏。

古桥保护的当代挑战

面对城市化进程的加速,八字桥的保护面临新课题。2018年监测数据显示,桥体北侧沉降已达3.2厘米,石构件风化深度超过1厘米。杭州市文物保护管理所所长杜正贤指出,周边新建高层建筑导致的地下水位下降,是造成桥基松动的主因。为此,实施"微更新"策略:划定50米保护缓冲区,采用定向注浆技术加固地基,并在桥墩加装智能监测传感器。

公众参与成为保护工作的重要突破口。2021年启动的"守护古桥"志愿者项目,通过AR技术复原桥梁历史场景,开发"数字孪生"管理系统。这种创新模式被联合国教科文组织列为亚太地区遗产保护典型案例。但浙江大学文化遗产研究院严建强教授提醒:"技术手段不能替代本体保护,需要建立更系统的预防性保护机制。

历史与未来的对话窗口

历经八个世纪的沧桑,八字桥已超越单纯的交通功能,演变为连接过去与未来的文化枢纽。其蕴含的营造智慧提醒我们:历史遗产保护不是简单的修旧如旧,而是要在理解古人营城理念的基础上,实现传统智慧与现代生活的创造性转化。建议未来研究可深入挖掘桥梁建筑中的生态智慧,探索传统材料与现代科技的融合路径,使古桥保护成为推动城市可持续发展的重要支点。

当暮色降临,华灯初上的八字桥倒映在粼粼波光中,古代匠人的智慧结晶与现代城市的流光溢彩在此完美交融。这座承载着杭州集体记忆的时空坐标,正以其独特的姿态,续写着城市文明的新篇章。