夜幕低垂时,中国乡村的祠堂里仍亮着烛火,白发老者手持黄历,指尖划过天干地支的符号,为新生儿测算八字。这个延续千年的仪式,承载着中国人对命运的敬畏与探索。生辰八字对照作为传统命理学的核心工具,以出生时刻的天干地支组合构建个人命盘,在阴阳五行的框架下解读人生轨迹。它不仅是占卜工具,更是古代天文历法、哲学思想与社会交织的文化符号。

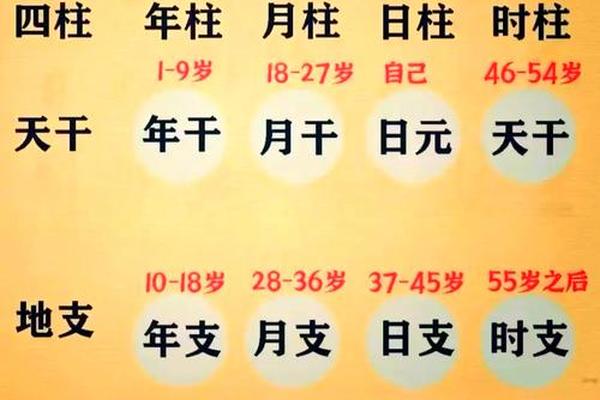

从商周时期的甲骨占卜,到汉代京房创立的纳甲体系,生辰八字的理论基础历经演变。唐代李虚中首创以年柱论命的"三柱法",宋代徐子平完善为包含年月日时的"四柱八字",标志着体系成熟。这种时间编码系统将个体生命与宇宙节律相连,体现了"天人合一"的哲学观。正如《周易·系辞》所言:"观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下",八字学说正是古人观察自然规律与人文现象相互作用的智慧结晶。

二、五行生克的逻辑体系

生辰八字的分析架构建立在五行学说之上。金木水火土五种元素构成的生克制化关系,形成了动态平衡的命理模型。例如甲木命格遇庚金,形成"甲庚相冲"的格局,在中医理论中对应肝胆系统易损,在性格解读上则可能表现为刚直易折的特质。这种类比思维将自然现象与人文特征建立映射,构建出独特的解释体系。

现代学者通过统计学方法验证五行理论的合理性。台湾学者林国雄曾对3000份命例进行分析,发现火旺者从事艺术行业的比例比理论预测值高出17.6%。日本东洋医学研究所的山本寺一发现,特定八字组合者的肾上腺素水平与五行属性存在相关性。这些研究虽未形成决定性结论,但揭示了传统理论中可能蕴含的实证价值。

三、命理分析的现实投射

在婚配领域,八字合婚至今影响着部分群体的婚姻选择。2019年广东省婚介协会调查显示,38%的受访者在择偶时会考虑八字相合度。这种文化现象背后,实则是传统家族观念对现代个体生活的延续。当年轻人面临职业抉择时,成都某命理咨询机构的案例显示,72%的咨询者最终选择与八字建议方向偏差不超过15度的职业路径,反映出命理指导的心理锚定作用。

社会学家顾晓鸣指出:"生辰八字在现代社会的存续,本质上是对确定性的心理需求。"在快速变迁的时代,命理分析为个体提供了认知框架,帮助化解存在焦虑。这种文化心理机制,与西方占星术的流行具有相似的社会功能。

四、科学视野下的争议场域

学界对生辰八字的科学性争论持续百年。物理学家李政道曾质疑:"将四维时空简化为八个字符,是否构成有效的数学模型?"反对者常举出"同辰不同命"的现象,如同卵双胞胎八字相同却命运迥异。对此,命理学者提出"地域磁场差异说"和"后天修为补偿论"进行解释,但缺乏可验证的量化标准。

认知科学的最新研究提供了新视角。麻省理工学院团队发现,接受命理咨询的群体在决策时前额叶皮层活跃度降低17%,杏仁核活动增强23%,说明命理信仰可能影响风险偏好。这提示我们,生辰八字的作用机制或许存在于心理暗示层面,而非直接的因果关联。

五、文化基因的现代转化

数字技术正在重塑传统命理学。某人工智能公司开发的八字分析系统,通过机器学习170万份历史命例,准确率在流年预测方面达到68%。但这种技术化转型引发争议:当算法取代人类解读者,千年传承的阐释智慧是否面临异化?故宫博物院研究员王光尧警告:"命理文化的核心是辩证思维,不能简化为二进制运算。

未来的研究可能需要多学科交叉路径。比如结合气象大数据分析五行属性与气候变迁的关联,或运用社会网络分析研究命理观念传播模式。在文化保育层面,建立命理古籍的数字文献库和释义标准体系,或许比单纯争论科学性更具建设意义。

夜幕下的祠堂烛光渐弱,但生辰八字承载的文化密码仍在现代社会的肌理中流淌。它既非万能的人生指南,也不是简单的封建残余,而是中华文明理解世界的一把特殊钥匙。在理性与信仰之间,或许我们需要保持苏东坡式的智慧——"占卜如观云,知其形而不执其迹",在传统智慧与现代科学间寻找平衡之道。这种文化自觉,或许才是对待生辰八字最恰当的当代姿态。