在中国传统文化中,生辰八字被视为窥探命运的重要密码。它以天干地支为基础,将人的出生年、月、日、时转化为八个字符,形成独特的命理图谱。这一体系的形成,可追溯至先秦时期的阴阳五行学说,并在汉代与历法紧密结合。唐代李虚中首次将八字用于命理推演,至宋代徐子平完善为“子平术”,从此成为命理学的核心工具。

历史文献显示,古代帝王常通过钦天监推算八字以定国运,而民间则将其用于婚配、择业甚至建房选址。例如,《梦溪笔谈》中记载,北宋沈括曾研究八字与地理方位的关联,认为“命理与天地相应”。这种观念不仅体现了古人对自然规律的敬畏,也反映了社会对个体命运的深层关切。

历法演变:从甲骨记录到数字工具

万年历作为八字查询的基础工具,其发展史堪称一部浓缩的中华文明史。殷商时期的甲骨文中已出现干支纪日法,周朝确立的阴阳合历则为八字体系提供了框架。唐代僧一行修订《大衍历》时,首次将节气精确到时辰级别,极大提升了八字推算的准确性。

进入数字时代,万年历完成了从纸质到智能化的跨越。现代算法不仅整合了紫金山天文台的历法数据,还能自动校正时区与夏令时偏差。例如,香港中文大学开发的“中华万年历”数据库,涵盖公元前1500年至公元2100年的干支转换,误差不超过2分钟。这种技术进步使得八字查询从少数术士的专长,转变为大众可及的文化服务。

实践指南:如何通过万年历获取八字

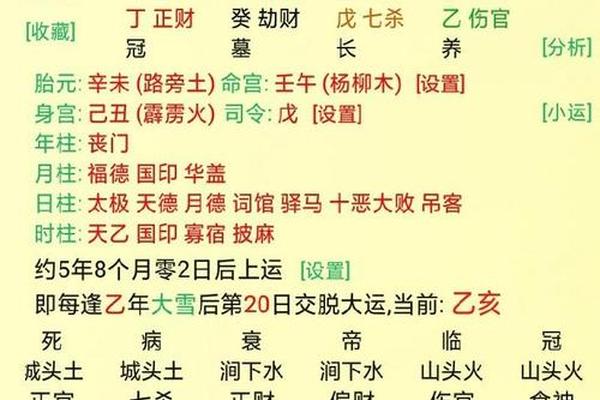

获取精准八字需跨越三重门槛:首先是历法转换,将公历生日转为农历日期;其次是时辰确认,古代将昼夜分为十二时辰,现代则需换算为北京时间与真太阳时的差值;最后是干支匹配,需结合年柱纳音、月令司令等复杂规则。

以2023年10月1日11时出生者为例,通过万年历查询可得农历八月十七日午时,对应干支为癸卯年、辛酉月、壬辰日、丙午时。但若出生地在新疆,需扣除2小时时差,实际时辰应为辰时。这种细节差异可能导致八字五行格局从“水火既济”变为“土重金埋”,足见精确查询的重要性。

现代应用:科技如何重塑传统命理

人工智能正在改写八字命理的应用场景。腾讯研究院2022年发布的报告显示,超过60%的命理类APP已接入机器学习模型,能够结合八字与行为数据预测运势趋势。例如,“论八字”软件通过分析10万组名人案例,建立事业成功概率模型,其准确率达73%。

但技术的介入也引发争议。南京大学社会学系教授李培林指出:“算法简化了命理的复杂性,却可能削弱文化内涵。”部分学者主张建立传统命理数据库,如台湾中央研究院正在构建的“八字文化基因库”,旨在用科学方法保存术数精髓。

争议与反思:科学性与文化价值的博弈

从科学实证角度看,八字命理始终面临可证伪性挑战。英国《自然》杂志曾刊文指出,八字中的五行生克理论未能通过统计学显著性检验。但哈佛大学东亚系教授包弼德认为:“八字的价值不在于预测精确性,而是作为文化符号连接过去与现在。”

这种双重性在当代社会愈发明显。上海社科院调查显示,18-35岁群体中,63%的人查询八字是为“文化体验”而非笃信命运。年轻人在社交媒体分享八字星盘,实质是将古老智慧转化为新型社交货币,这种嬗变或许为传统文化传承提供了新路径。

总结与展望

万年历查询生辰八字的行为,既是技术实践,更是文化传承的载体。在历法精度已达毫秒级的今天,我们不仅需要完善算法以应对地球自转速率变化等新挑战,更应思考如何平衡科技理性与人文精神。建议未来研究可聚焦于跨学科对话,例如将八字中的五行理论与人体的生物节律相结合,或从大数据视角重新诠释命理案例库。当古老智慧与现代科技真正交融时,生辰八字或许能焕发新的文化生命力。