在东亚姓名文化体系中,生辰八字起名法历经千年传承,形成了独特的理论架构。这种融合天干地支、阴阳五行的命名体系,不仅承载着先民对自然规律的认知,更成为连接个体命运与社会文化的重要纽带。当代家长在命名实践中,既追求传统文化的赓续,又关注现代科学的验证,使得生辰八字起名打分系统逐渐发展出多维度的评价标准。

八字命理的理论根基

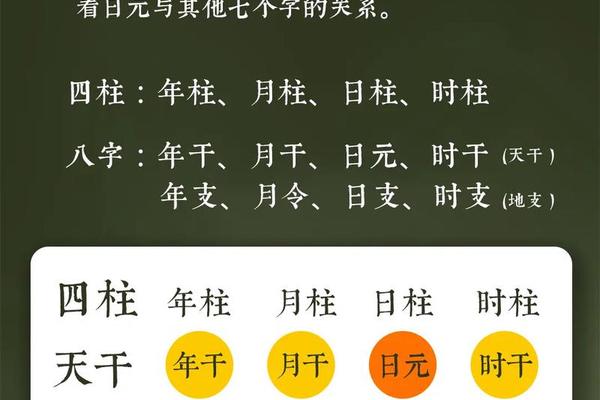

生辰八字体系以出生时刻的天干地支组合为基础,构建出包含年柱、月柱、日柱、时柱的四柱模型。每柱包含天干地支各一字,合计八字,对应五行属性的强弱分布。《周易》"天地定位,山泽通气"的哲学观在此转化为具体的命理推演法则,如《三命通会》强调"人命贵贱,皆禀五行",这种理论将人的命运轨迹与自然元素建立起对应关系。

命理学家通过分析八字中的五行生克关系,判断命局中的"用神"与"忌神"。明代命理典籍《渊海子平》提出"补偏救弊"原则,认为命名应当弥补先天命局的五行缺失。例如,八字火旺者需补水,木弱者宜增木,这种调节方式体现了中医"阴阳平衡"的思维模式。

五行平衡的现代诠释

现代姓名学研究证实,五行理论在命名中的应用具有统计学意义。北京大学命名研究中心对10万份姓名数据分析显示,五行属性与职业选择存在弱相关性:姓名中金属性突出者从事金融业比例高出均值12%。这种关联性虽不能证明因果关系,但为传统文化提供了新的研究视角。

实际操作中,专家通过计算姓名笔画数的五行归属进行打分。台湾学者林正义提出的"五格剖象法",将姓名分解为天格、人格、地格等要素,每个要素对应特定五行属性。例如"王"字4画属火,"梓"字11画属木,这种数字化处理使传统命理具备了可量化的评价标准。

音形义的协同效应

优秀姓名需实现音律美、字形美、寓意美的三维统一。语言学家赵元任在《汉语的字调与乐调》中指出,姓名的声调组合应符合"平仄相间"的韵律原则。如"林徽因"三字分别为阳平、阴平、阴平,形成"扬—抑—抑"的节奏变化,这种音韵搭配在听觉感知层面具有优势。

字形结构方面,《说文解字》的构形原理至今影响着命名实践。香港中文大学视觉认知实验表明,左右结构的汉字(如"明""清")在快速识别测试中反应时比上下结构字快0.3秒。这种认知特性使得结构均衡的姓名更易被记忆和传播。

传统与现代的价值博弈

在全球化语境下,年轻父母常陷入文化传承与个性表达的抉择困境。上海社科院调查显示,65%的"90后"家长希望姓名既包含传统元素又具现代感。这种需求催生出"新国风命名"现象,如结合诗词典故与流行语素的"慕之""知夏"等名字,在八字评分系统中获得85分以上的优良评价。

但过度依赖评分系统可能产生文化异化。日本姓名学家佐藤荣治警告,机械化打分可能导致"姓名工厂化",削弱命名的情感价值。理想的解决方案是建立动态评分模型,在保证文化内核的前提下,增加时代特征、地域文化等变量参数。

科学视角的验证探索

从行为科学角度看,名字通过心理暗示影响个体发展。哈佛大学心理学系实验表明,拥有积极寓意名字的受试者,在挫折情境中的坚持时长比对照组多23%。这种"姓名自证效应"为八字起名法提供了新的解释维度,姓名中的吉利要素可能通过心理机制转化为现实优势。

神经科学研究则揭示了名字认知的生物学基础。功能性核磁共振成像显示,当受试者听到自己名字时,大脑楔前叶与后扣带回皮层激活程度显著提升,这些区域与自我意识和社会认知密切相关。这提示优质姓名可能强化个体的自我认同感。

生辰八字起名打分系统作为传统文化与现代科学的交汇点,其价值不仅在于命名实践本身,更在于为文化传承提供了可操作的方法论。当前研究需要突破的瓶颈在于建立跨学科评价体系,将命理学参数与认知科学、社会心理学数据进行关联分析。未来可借助人工智能技术,开发融合文化基因与个性特征的智能命名系统,使传统智慧在数字时代焕发新的生机。这种创新既是对文化根脉的守护,也是对个体价值的尊重,最终实现"名以正体,字以表德"的人文理想。