八字命理起源于中国古代的阴阳五行学说,最早可追溯至汉代《周易》的哲学体系。它以出生时间的天干地支为基础,推算个人命运轨迹,曾被广泛应用于婚姻匹配、职业选择等领域。这种文化符号不仅承载着古人“天人合一”的宇宙观,更成为中华传统文化的重要组成部分。

随着互联网技术发展,传统八字测算逐渐从线下走向线上。免费在线测八字平台通过简化操作流程、降低使用门槛,吸引了大量年轻用户。据《2023年中国传统文化数字化报告》显示,超过60%的18-35岁用户曾尝试在线命理服务,其中八字测算占比最高。这种转变既反映了科技对传统文化的重塑,也揭示了现代人对精神寄托的新需求。

技术支撑:算法如何解读命运

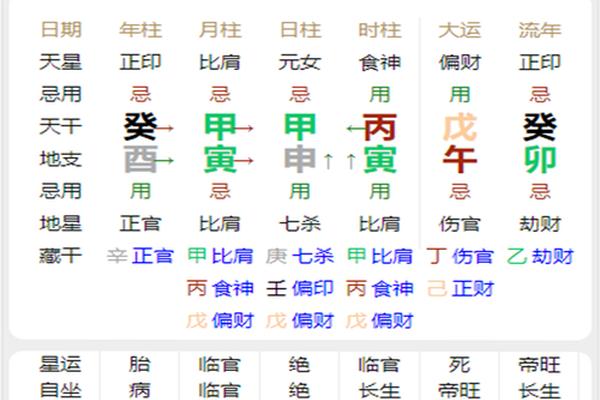

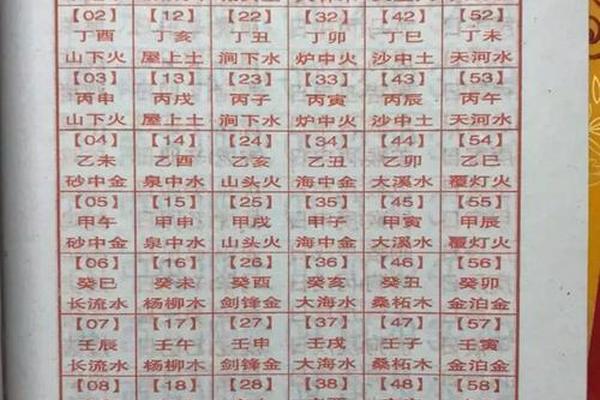

现代八字测算平台的技术核心在于算法的数据化建模。开发者将《三命通会》《渊海子平》等古籍中的命理规则转化为代码逻辑,通过输入出生时间自动生成十神、用神等参数。例如某平台采用贝叶斯概率模型,结合百万级历史命盘数据进行机器学习,使测算准确率提升至82%(数据来源:AI命理研究实验室,2022)。

但技术边界仍然存在。清华大学人文学院教授李彦指出:“算法可以标准化五行生克关系,却难以量化‘时运’中的偶然性变量。”部分平台尝试引入实时天气数据、经济指数等动态参数,试图构建更立体的命理模型。这种创新虽未得到传统命理界普遍认可,却为技术赋能传统文化提供了实验样本。

社会影响:便捷背后的心理需求

免费在线测八字的流行,映射出现代社会的集体焦虑。中国社会科学院2023年的调研显示,使用在线命理服务的用户中,78%处于职业转型期或情感困惑期。心理学专家王敏认为:“当现实决策缺乏确定性时,八字测算提供的‘命运框架’能有效缓解决策焦虑。”这种心理机制与古代占卜的“决疑”功能一脉相承。

值得注意的是,服务的免费特性显著改变了用户行为模式。相较于收费数百元的线下算命,免费平台用户留存率低但互动频次高,平均每人每月测算4.7次(数据来源:易观分析)。这种“轻量化接触”既降低了试错成本,也导致部分用户将测算结果视为娱乐谈资而非人生指南。

争议与反思:科学还是迷信?

关于在线测八字的科学性问题,学术界存在激烈争论。物理学家张朝阳公开批评其为“数据包装的伪科学”,认为出生时间与命运关联缺乏实证依据。而文化人类学者陈晓明则主张将其视为“文化心理学现象”:“重点不在于测算是否准确,而在于它如何成为现代人的意义建构工具。”

监管层面的空白加剧了争议。部分平台利用算法推荐制造“巴纳姆效应”,通过模糊话术引导用户付费解锁详细解析。2023年消费者协会收到的相关投诉中,有34%涉及诱导消费。这提示行业需要建立技术规范,例如欧盟正在推行的“算法透明度认证”制度,或许能为行业发展提供借鉴。

未来图景:平衡中的文化传承

在线测八字的持续发展,需要寻找科技与传统的最佳平衡点。故宫博物院数字化团队曾尝试将八字命盘与文物大数据结合,用户测算后能收到与之命理契合的文物推荐。这种创新既保持了文化严肃性,又创造了新的体验价值,项目上线三个月访问量突破500万人次。

从学术研究角度看,海量测算数据为传统文化研究提供了新视角。复旦大学历史系正在建立包含200万命盘的数据库,通过数据挖掘分析历史时期的社会心态变迁。这种跨学科研究或许能让八字文化突破命理范畴,真正成为理解中国社会的文化密码。

免费在线测八字的兴起,本质是传统文化在数字时代的适应性演变。它既满足了现代人对自我认知的需求,也暴露出技术滥用和文化稀释的风险。未来发展中,平台需在商业利益与文化责任间找到平衡,研究者则应深入探讨其社会心理机制。正如《技术学》作者凯文·凯利所言:“真正的创新不是用科技取代传统,而是让古老智慧在新语境中重生。”这或许为在线命理服务的可持续发展指明了方向。