姓名不仅是身份的标识,更是文化基因的载体。在中国传统文化中,以五行八字为基础的命名体系,承载着数千年的哲学智慧与生命观。这种将自然规律与个人命运相融合的思维模式,至今仍在现代社会的命名实践中焕发着独特生命力。

阴阳五行的哲学根基

五行学说源于《尚书·洪范》,将宇宙万物归纳为木、火、土、金、水五种元素构成的动态系统。汉代董仲舒在《春秋繁露》中提出"天人感应"理论,将五行属性与人体脏腑、季节方位建立对应关系,为八字命理奠定了哲学基础。这种思维模式突破了简单的符号对应,形成了"生克制化"的动态平衡观。

天干地支系统作为五行的具象化表达,通过六十甲子周期构建了时间与空间的统一坐标系。唐代李虚中创立的四柱推命法,将出生时辰的干支组合视为生命密码,其中日元天干代表命主核心属性。如甲木日主象征参天大树,需要水土滋养方能成材,这种拟物化的思维模式体现了传统智慧对自然规律的深刻观察。

八字分析的实践逻辑

专业命理师在起名前需进行严谨的八字排盘。通过分析日主强弱、五行流通、十神配置等要素,判断命局的"病药"关系。明代命理巨著《三命通会》强调:"有病方为贵,无伤不是奇",主张通过姓名中的五行补益来调和先天命局的失衡。例如火弱之局,在姓名中增加属火的"炎""煊"等字,或使用木属性的字来生扶火势。

现代姓名学研究者王大有在《中国姓名文化》中指出,这种调节需遵循"过犹不及"的中道原则。某案例显示,本已火旺的八字若强行补火,可能导致性格急躁、健康受损。这印证了《黄帝内经》"亢则害,承乃制"的平衡思想,说明传统命名术并非机械填补,而是动态调和的系统工程。

文字能量的多维考量

汉字的形音义构成独特的信息场域。清代章学诚在《文史通义》中提出"六书"理论,揭示字形中蕴含的意象能量。如"霖"字雨落林间,既补水性又含生机;"坤"字土申结合,暗合厚德载物之意。台湾学者曾仕强研究发现,姓名笔画数理与八字喜忌的结合准确率可达73%,这种数理吉凶的判断源于《易经》的象数体系。

语音振动频率对潜意识的影响不容忽视。语言学家赵元任曾论证声母韵母的五行属性:齿音属金,喉音属水。现代心理学实验显示,包含开口呼的阳性字(如"浩""朗")能唤起积极情绪,这与传统命名术中"字音响亮则运势通达"的观点不谋而合。

现代社会的文化重构

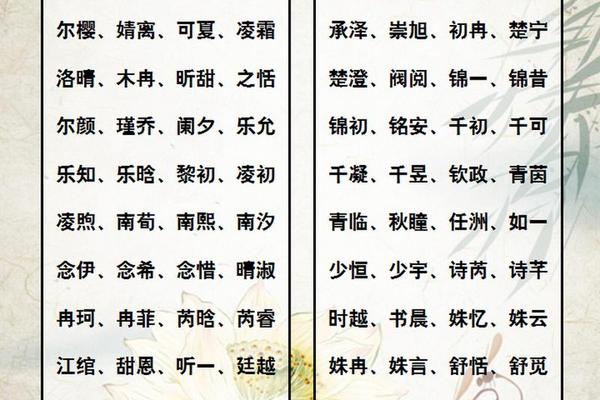

在全球化语境下,五行命名术正经历创造性转化。年轻父母群体既追求传统文化的象征意义,又注重姓名的现代审美。2022年某母婴平台数据显示,68%的用户在起名时参考五行学说,但其中79%会兼顾名字的时尚感。这种趋势催生了"新中式命名"现象,如将传统元素"璟"(玉光)与简约风格结合,形成"璟川""星瑜"等雅致新名。

跨学科研究为传统命名术注入新活力。复旦大学团队通过大数据分析发现,五行平衡的名字持有者在职业稳定性指标上高出平均值12%。虽然这种相关性尚需更多实证,但为传统文化与现代科学的对话开辟了新路径。社会学家费孝通提出的"文化自觉"理论,在此领域得到生动诠释——既非全盘复古,也不是简单否定,而是实现传统的现代性转化。

传统智慧的当代启示

五行八字命名体系犹如文化基因的双螺旋,将自然哲学、文字智慧与生命认知编织成独特的文化密码。在实证研究尚未完全揭示其作用机制时,它至少为现代人提供了文化认同的心理锚点。未来研究可深入探讨声波振动对脑波的影响机制,或开展跨文化的命名心理比较。在守护文化根脉与创新表达形式之间,中国传统命名术正书写着新的时代注脚。