2019年12月,北半球夜空中最值得期待的“星空大戏”之一——双子座流星雨如期而至。这场被誉为“年度压轴天象”的流星雨,以每小时120-150颗的理论天顶流量、稳定的爆发周期和绚丽的火流星著称,吸引了全球天文爱好者的目光。其母体小行星3200法厄同的独特身份,更为这场宇宙烟火增添了神秘色彩。

一、时间表与观测时机

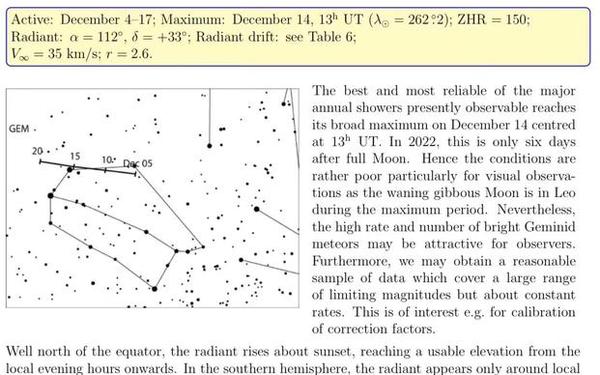

2019年双子座流星雨的活跃期为12月4日至17日,其中极大值出现在北京时间12月14日10时至15日7时。天文学者赵之珩指出,尽管极大值发生在白天,但14日入夜后至15日黎明前的时段仍是最佳观测窗口,此时辐射点高度角上升,流星可见率显著提高。

值得注意的是,当年观测受到满月强光干扰,实际可见流星数量降至每小时约20颗。但中国因地理位置优势,仍处于全球最佳观测区,特别是14日21时至15日天亮前,西北部高海拔地区可捕捉到更多亮流星。

二、最佳观测地点选择

理想观测地需满足三大条件:远离光污染、视野开阔、海拔较高。北京天文馆建议选择如喇叭沟门、慕田峪长城等郊区山地,或云南、新疆等低光害区域。城市观测者可尝试高层建筑天台或大型公园,但需避开强光源。

| 地点类型 | 推荐区域 | 可见流星数/小时 |

|---|---|---|

| 暗夜保护区 | 北京喇叭沟门 | 约15-20颗 |

| 城市近郊 | 上海佘山 | 约8-12颗 |

| 高海拔地区 | 云南泸沽湖 | 约20-30颗 |

三、科学背景与母体研究

双子座流星雨的独特之处在于其母体并非彗星,而是小行星3200法厄同。这颗直径5.8公里的岩质天体轨道偏心率达0.89,近日点距太阳仅0.14天文单位,其表面剥离的碎屑形成流星体带。光谱分析显示,流星体密度为1-2g/cm³,介于典型小行星与彗星之间,暗示其可能是“休眠彗星”。

中国科学院国家天文台研究发现,法厄同的轨道演化与双子座流星雨物质分布高度吻合,其表面热裂解机制可能是流星体主要来源。这种特殊成因使该流星雨具有流速慢(35km/s)、色彩丰富、火流星比例高三大特征。

四、观测建议与安全提示

专业观测者建议采取“三层保暖法”:内层速干衣、中层羽绒服、外层防风外套,配合防潮垫和折叠椅保持体温。目视观测需提前20分钟适应黑暗环境,采用躺姿扩大视野。

安全方面需特别注意:避免单独前往无人区、检查观测地犬只管制、准备应急医疗包。北京本地宝提示,观测车队应配备车载电台,山区活动需避开落石区域。

五、摄影技巧与科学记录

天文摄影需配置广角镜头(如24mm)、全画幅相机及稳固三脚架。参数建议:ISO 3200、光圈f/2.8、曝光6-15秒,使用间隔拍摄功能连续捕获。注意避开月光方向(东偏北),可尝试将地标建筑纳入构图。

科研级观测建议采用全天相机监测系统,记录流星路径、亮度及光谱数据。国际流星组织(IMO)提供标准化报告模板,包含时间、方位角、目视星等字段。

2019年双子座流星雨不仅带来视觉盛宴,更推动了对小行星-流星雨关联机制的研究。未来需加强多波段联合观测,结合深空探测器数据解析法厄同表面演化过程。建议建立中国流星监测网络,利用公民科学力量完善流星体数据库,为行星防御体系提供数据支撑。