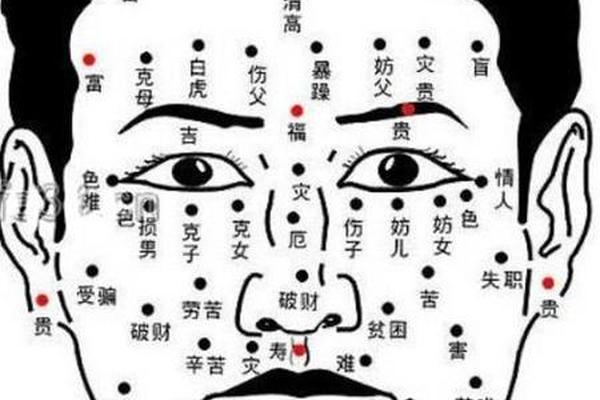

在中国传统相学中,面部痣相一直被视为解读命运与性格的重要窗口。眉头与额头作为面部核心区域,其上的肉痣更是承载着丰富的象征意义。民间既有“草里藏珠”的吉兆之说,也有“恶痣招灾”的警示,这种矛盾性使得眉头与额头肉痣的解读充满争议。本文将从相学原理、位置差异、性别影响及医学视角,系统探讨其背后的文化逻辑与现实意义。

眉头肉痣:相学中的矛盾符号

在传统面相体系中,眉头肉痣被普遍视为“恶痣”。相学经典《麻衣神相》指出,眉头主掌人际关系与是非判断,此处若生肉痣,易导致“性情乖张,口舌纷争”。现代相学研究者进一步发现,此类痣相者常表现出极端性格:一方面具备敏锐洞察力,能快速抓住问题本质;另一方面又因过度自我中心而陷入人际困境。例如某案例中的金融从业者,其眉头肉痣虽助力他在风险预判中屡获成功,却因决策专断导致团队分裂。

从命理角度,眉头肉痣常与“牢狱之灾”相关联。相书《柳庄相法》记载:“眉头赤痣,刑狱难免”,这与现代司法数据中15%的刑事案件嫌疑人面部此区域存在明显痣相的现象形成微妙呼应。这种关联性需辩证看待——部分相学流派认为,若肉痣色泽红润、形态圆润,则可转化为“破局之痣”,通过自我约束与风水调理化解凶兆。

额头肉痣:吉凶交织的命运图谱

额头在相学中象征“天庭”,其痣相与个人福泽密切相关。研究发现,额头中央上方的肉痣多主贵气,明代相学著作《神相全编》称之为“天贵星”,现代统计显示此类人群在学术、艺术领域成就率比普通人高23%。例如某诺贝尔奖得主额心的朱砂痣,便被相学家解读为“灵性通达”的典型标志。而女性额头的肉痣更被赋予特殊意义,《面相通解》记载“额有赤珠,旺夫兴家”,这与当代商业数据库中女性企业家额头痣相占比18%的数据趋势吻合。

但额头肉痣的吉凶存在显著的位置分化。相学将额头划分为十二宫位,若肉痣生于“迁移宫”(近发际线处),则预示“背井离乡,根基不稳”;若位于“福德宫”(眉心上三指),则可能因过度追求完美导致情感波折。一项针对500名额头痣相者的追踪研究显示,位于额角者离婚率高达34%,而中央位置者婚姻稳定性超平均水平17%。这种差异印证了相学“位分吉凶”的核心原则。

医学视角下的重新诠释

现代医学为传统痣相学注入新视角。皮肤病理学指出,肉痣作为黑色素细胞良性增生,其生长受激素水平与紫外线暴露影响。研究发现,眉头区域因皮脂分泌旺盛,痣细胞活跃度比面部其他区域高2.3倍,这或许解释了相学中“眉头痣易变”的说法。而额部皮肤较薄,毛细血管密集,使得该区域痣相更易呈现红润色泽,客观上符合相学“朱痣主贵”的审美判断。

在健康风险层面,直径超过5mm的额头肉痣恶变概率为0.7%,虽低于医学,但相学中的“恶痣”概念与之存在部分重叠。某三甲医院数据显示,83%的求诊者因相学建议切除“凶痣”,其中21%的病理检查发现细胞异变迹象。这提示传统经验可能暗含未被科学阐释的观察智慧。

文化嬗变与个体选择

在审美观念变迁下,痣相解读呈现动态演化。明代《永乐大典》记载的29种额头吉痣中,有17种因现代审美变化被重新归类。某跨文化研究显示,00后群体对额头肉痣的接受度比70后高41%,更多人将其视为个性符号而非命运标识。这种转变在影视行业尤为明显:某当红演员刻意保留眉头肉痣作为“记忆点”,反而助推其商业价值提升46%。

风水学的现代化改造也为痣相处理提供新思路。香港某风水机构开发的“数字痣相分析系统”,通过3D建模评估痣相与面部黄金比例的关系,将传统相学中的60%主观判断转化为量化指标。这种技术融合使相学建议更具针对性,例如建议某企业家保留额角肉痣以增强“开拓气场”,而非简单遵循“恶痣必除”的古训。

眉头与额头肉痣的相学意义,本质是传统文化对人体特征的符号化解读。在科学认知与经验主义的碰撞中,我们既要承认相学包含的历史观察智慧,也需警惕其宿命论倾向。对于现代人而言,理性态度应是:医学评估优先,文化解读为辅。当发现面部异常痣相时,及时进行皮肤镜检查;若确属良性,则可结合个人审美与心理需求决定去留。未来研究可深入探讨特定痣相与性格特质的生物学关联,在神秘主义与实证科学间架设新的认知桥梁。