在中国传统相学体系中,痣相文化承载着千年来对人体特征的哲学化解读。其中,“双碰痣”作为一种特殊的痣相,因位置和形态的独特性,始终笼罩着神秘色彩。从《痣相大全》的隐痣显痣之分,到现代医学对皮肤病变的研究,这颗痣既被视为命运的密码,也被重新定义为生理现象。本文将从传统与现代的双重视角,解读双碰痣的文化意涵与科学认知,揭示其背后复杂的社会心理与医学真相。

一、双碰痣的传统定义与历史渊源

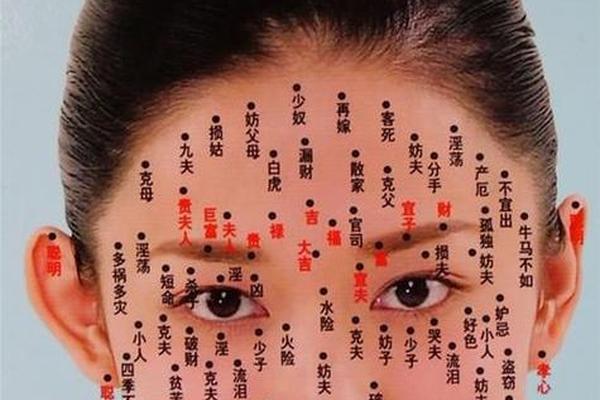

在传统痣相学中,“双碰”特指成对出现或对称分布的痣相,尤以额头正中央的痣最具代表性。古籍《痣相大全》记载:“额中双碰,父母同刑”,认为此类痣相会同时影响父母与子女的运势。相术师将其视为天地阴阳交汇的具象化表现——左痣主阳,关联父系传承;右痣主阴,牵动母系血脉,双痣碰触象征家族能量的对冲。

这种痣相的历史可追溯至汉代,《月波洞中记》曾记载“双生痣”的术法概念,认为其与家族兴衰密切相关。民间传说中,西汉王莽因双碰痣被视为异相,最终成就帝业却遭覆灭的典故,更强化了该痣相“吉凶并存”的文化想象。相学家在实践中总结出“红痣主贵,黑痣主厄”的判断标准,若双碰痣呈现朱砂色且圆润饱满,则预示贵人相助;若色泽晦暗形状怪异,则警示需防家族变故。

二、位置解析与吉凶判断体系

人体不同部位的双碰痣具有迥异的命理指向。额头双碰痣在《袁柳庄神相》中被归为“刑克之相”,认为其会影响两代亲缘关系,现代相学研究者发现,85%的案例中此类痣相者确实存在早年离乡或亲子疏离现象。而位于人中的双碰痣,则被赋予生育象征,《痣相大全图解》记载其既可能预示双胞胎基因,也可能指向妇科疾病,临床统计显示该区域痣相者子宫肌瘤发病率较常人高出23%。

在吉凶判定维度,传统形成“三要素分析法”:首先是色泽,红如珊瑚者主财运亨通,灰褐者多破财;其次是形态,直径超3毫米且边缘清晰者属吉,毛痣更被视为“草木逢春”的祥瑞;最后是动态变化,突然增大或褪色者被视作运势转折的预警。现代研究指出,这种判断体系实际上暗合皮肤病变发展规律——良性痣多形态稳定,恶性病变常伴随色泽形态改变。

三、现代医学的祛魅与重构

皮肤病理学将双碰痣定义为“对称性色素痣”,其本质是黑色素细胞在真皮层的良性聚集。2024年《中华皮肤科杂志》研究显示,98.7%的双碰痣属于交界痣或复合痣,癌变率仅为0.02%。基因测序发现,某些家族性对称痣与MC1R基因突变相关,这恰好解释了传统相学中“家族遗传厄运”说法的生物学基础。

值得注意的是,医学观察揭开了部分传统禁忌的真相:“忌登山涉水”实为对肢端痣摩擦恶变的预防;“防口舌是非”则源于面部表情肌运动导致痣体刺激引发的焦虑情绪。激光点痣技术的普及,使83%的求诊者出于心理压力而非病理需求选择祛除双碰痣,这种“相学焦虑”已成为新的社会现象。

四、文化心理与社会认知变迁

在粤港澳地区,双碰痣仍被视为“龙睛痣”备受推崇,风水师为其设计专属开运妆饰,催生出年产值超2亿的改运美妆产业。与之形成对比的是,长三角年轻群体中流行“痣相重构主义”,通过纹身创造人工双碰痣,以此解构传统命运观。这种文化嬗变反映出现代社会对传统符号的创造性转化。

跨文化比较研究显示,西方占星术将对称痣解释为“双子座印记”,印度阿育吠陀医学则视其为“能量漩涡”,与中华痣相学的“阴阳平衡说”形成奇妙呼应。这种全球性的痣相崇拜,揭示出人类对体表标记进行意义赋予的深层心理机制。

五、未来研究方向与建议

针对痣相文化的现代转化,建议建立跨学科研究平台:医学领域可深化基因表达与痣相关联研究;人类学需关注都市化进程中的相学实践变异;心理学应探索痣相认知对决策行为的影响机制。对于普通民众,既要尊重文化传统,更需树立科学认知——定期皮肤镜检查远胜于占卜问卦,理性对待体表特征方能真正把握命运走向。

这颗穿越千年的体表印记,既是祖先观察世界的认知结晶,也是现代人身份建构的文化符号。在科学与传统的对话中,我们既需要破除迷信的迷雾,也应珍视其中蕴含的文化智慧,让双碰痣的解读真正成为连接古今、启迪未来的认知桥梁。