从古至今,痣相与面相作为一种民间文化现象,始终在东方社会中占据一席之地。无论是《史记》中刘邦的“七十二颗黑痣”,还是现代综艺节目中的趣味解读,人们似乎总在试图通过面部特征窥探命运与性格的密码。随着科学的发展,这种传统学说逐渐面临质疑:痣相与面相究竟是文化智慧的沉淀,还是纯粹的迷信?本文将从历史、科学、心理学及文化价值等多个维度展开探讨,试图在传统与现代的交织中寻找答案。

一、历史渊源与理论基础

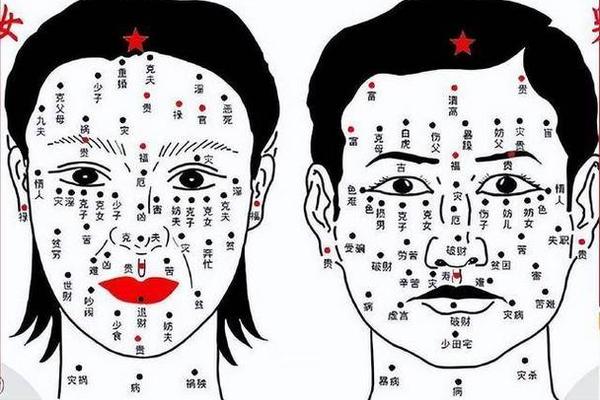

痣相与面相的起源可追溯至中国古代的相术体系。早在《黄帝内经》中,面相学便与中医理论结合,认为人体是“小宇宙”,痣的位置与形态对应脏腑气血的运行。例如,额头中央的“福痣”象征智慧,眼角的“泪痣”暗示情感波折,这些观念通过《医宗金鉴》等典籍流传,成为民间解读命运的重要依据。

面相学的核心在于“天人合一”的哲学思想。古人将面部划分为不同区域,如颧骨代表权势,下巴象征晚年运势,认为这些特征与个体的社会地位、健康及性格存在关联。这种理论虽缺乏现代科学支撑,但其对自然与人体关系的朴素认知,反映了古代哲学与医学的融合。

二、科学视角下的矛盾与质疑

现代医学对痣的形成机制已有明确解释:痣是黑素细胞聚集的结果,受遗传、紫外线照射等因素影响,与命运毫无关联。医学界更关注痣的病理风险,如黑色素瘤的早期症状(形状不规则、颜色不均等),而非其象征意义。

面相学的科学性同样备受争议。例如,美国心理学家通过研究冰球运动员发现,脸宽高比与攻击性存在微弱相关性,但这仅能说明睾酮水平对行为的潜在影响,无法推导出“颧骨高者必掌权”的结论。科学界普遍认为,面相学缺乏可重复验证的证据链,其结论多依赖主观经验与模糊联想。

三、心理学层面的“自我实现”效应

尽管科学无法证实痣相与命运的直接关联,心理学却揭示了其潜在的社会影响。若某人相信眉心的痣预示成功,可能因积极心态提升自信,从而在事业中表现更佳;反之,若认定嘴角的痣代表“口舌是非”,则可能因焦虑导致社交障碍。这种现象被称为“自我实现预言”,本质是心理暗示对行为的塑造。

面相的直觉判断亦被实验证实具有一定准确性。例如,人们能在0.1秒内通过面无表情的照片判断外向性,这与长期表情形成的肌肉记忆有关。但这类研究仅说明面部特征与性格的弱关联,而非玄学意义上的命运预测。

四、文化价值与娱乐功能

作为一种文化符号,痣相与面相在文学、艺术中具有独特意义。《史记》以痣刻画刘邦的帝王气度,武侠小说以特殊痣相暗示主角命运,这些创作手法赋予痣相美学与叙事功能。民间艺术如剪纸、戏曲中的“富贵痣”形象,则延续了传统审美与民俗信仰。

在现代社会,痣相更多转化为娱乐文化。综艺节目调侃嘉宾的痣相,网络测试以趣味解读吸引流量,这些现象剥离了传统相术的严肃性,转而成为大众消遣的载体。这种娱乐化转向既消解了迷信色彩,又保留了文化记忆的碎片。

五、争议中的理性态度与未来方向

面对痣相与面相的争议,理性态度应是“尊重传统,但不盲从”。一方面,其作为文化遗产承载着古人对世界的认知逻辑,需以历史视角理解其价值;科学素养要求我们警惕其被滥用为商业噱头或焦虑贩卖工具。

未来研究可探索跨学科路径。例如,结合心理学与人类学,分析传统相术在不同文化中的认知差异;或利用人工智能技术,量化面部特征与性格的统计学关联。唯有跳出“非黑即白”的二元对立,才能为传统智慧与现代科学的对话开辟空间。

痣相与面相的本质,是古人试图通过有限经验解读复杂命运的尝试。其文化价值在于映射了人类对未知的探索欲,而非预言本身的可信度。在科学昌明的今天,我们不必以“迷信”全盘否定传统,亦不可因文化情结放弃批判性思考。或许,真正的智慧在于理解:命运从不取决于一颗痣的位置,而取决于我们如何以理性与行动,书写自己的人生剧本。