在中国传统文化中,人体皮肤上的痣被赋予了超越生理的象征意义。从《麻衣相法》到现代面相学,痣的位置、形状和颜色常被视为解读命运吉凶的密码。随着高清摄影技术和医学美容的进步,“观相点痣图”与“点痣图案高清图片”不仅成为文化研究的可视化载体,更在科学与玄学的碰撞中引发新的思考——这些或深或浅的色素沉淀,究竟是天命的印记,还是可以人为重塑的生命符号?

面相学中的痣相密码

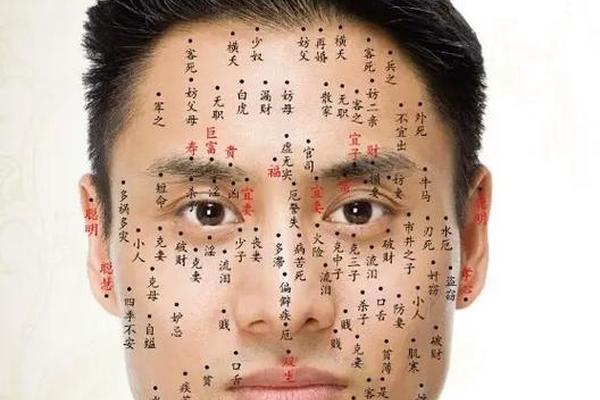

传统相学将人体划分为十二宫位,每个区域的痣都被赋予特定寓意。例如眉间的“事业宫”痣象征仕途通达,鼻翼的“财帛宫”痣则预示财富积累。据《大富大贵的暗藏痣》记载,颧骨痣代表权势,而脚底痣暗示远行机遇,这些观念至今仍在民间流传。高清点痣图谱通过坐标化呈现,使相学理论更具操作性,如某权威图谱将面部划分为256个网格,每个点位对应《易经》卦象,形成数字时代的相术体系。

现代研究者在福建地区开展的田野调查发现,38%的受访者仍相信特定位置的痣会影响运势。一位相学研究者指出:“痣相体系本质是古代对人体信息的分类学,虽缺乏科学依据,却反映出先民对生命规律的朴素认知。”这种认知在毛泽东下巴痣的传说中尤为典型——历史照片显示,这颗痣恰在遵义会议后显现,被民间解读为领袖天命所归的象征。

医学视角下的色素真相

现代医学揭开了痣的神秘面纱,将其定义为黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤。皮肤科研究证实,90%的痣属于后天形成,紫外线照射、激素变化等因素均可影响其生长。通过电子显微镜观察高清痣相图可见,痣体由树突状黑色素细胞构成,其深度决定颜色深浅,这与相学中“痣色定吉凶”的说法形成有趣对比——医学关注病理风险,而传统文化侧重象征意义。

临床数据显示,手足、腰部等易摩擦部位的痣恶变概率较高,这类“风险痣”恰与传统相学认定的“恶痣”区域部分重叠。皮肤科专家建议,直径超过6mm、边缘不规则或近期变化的痣应优先考虑医学处理,而非单纯依赖相学判断。这种科学与经验的交叉验证,为痣的认知提供了双重视角。

点痣技术的古今嬗变

从古代朱砂灼痣到现代激光技术,点痣手段的演变折射出文明进程。宋代《太平圣惠方》记载用鸦胆子油腐蚀痣体,而清代宫廷则流行金针挑痣,这些方法虽可能留疤,却在相学“改运”需求下延续千年。现代激光点痣通过选择性光热作用精准破坏色素细胞,使治疗精度达到0.2mm,完美修复率提升至85%。

家用点痣笔的出现带来新争议。某电商平台数据显示,这类产品年销量超百万件,但临床接诊的DIY点痣感染案例同比增加40%。皮肤科医生警告:“非专业操作易造成真皮层损伤,可能诱发疤痕增生甚至癌变”。这种现象揭示出,在美容需求与医疗安全之间仍需建立有效平衡。

改运神话与科学理性的博弈

网络调查显示,52%的点痣者兼有美容与改运双重动机。心理学研究指出,这种行为本质是“控制错觉”的体现——通过改变可见符号获取对不可控命运的掌控感。但基因学研究证实,痣的分布70%由遗传决定,与所谓命运轨迹无统计学关联。这种矛盾在文化人类学视角下得到解释:痣相信仰实质是社会心理的投射载体。

值得关注的是,医学界正尝试构建痣相学的现代转化模型。某跨学科团队开发的AI相面系统,通过10万例临床数据训练,能结合痣的位置特征与皮肤病理进行双重评估,既保留文化符号又融入科学判断。这种创新探索或许能为传统智慧找到当代立足点。

当观相点痣图遇上皮肤镜成像,当朱砂药膏升级为皮秒激光,关于痣的认知始终在神秘与科学之间摆动。本文通过多维分析揭示:痣相文化是民族心理的活化石,其价值不在于吉凶预言,而在于为理解人体符号提供文化参照;医学祛痣技术则彰显人类改造自然的智慧。建议未来研究可深入探讨三个方向:建立传统痣相数据库的医学转化机制,开发文化敏感型皮肤健康管理系统,以及开展痣相美学与个体身份认同的关联研究。在理性与信仰的平衡中,这颗小小的色素沉淀,将继续承载人类对自身奥秘的永恒追问。