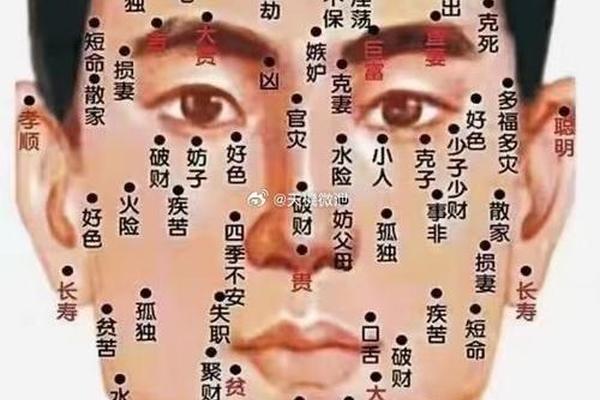

在中华传统文化中,痣不仅是皮肤的生理现象,更被视为承载命运密码的符号。古代相学典籍《麻衣相法》提出“面无善痣”之说,但现代研究显示,痣的颜色、形态与位置在相学与医学中均具有双重解读价值。从科学视角看,痣的本质是黑素细胞的良性增生,常见颜色包括黑色、棕色、红色等七种类型;而相学则将颜色与运势关联,如“黑如漆、赤如泉”主吉,“枯黄晦暗”主凶。这种跨学科的交织,让痣的色相研究兼具文化意涵与健康警示意义。

现代医学将痣的颜色与病理特征结合,发现颜色均匀的黑色痣多为良性,而红痣可能是血管性病变的体现。相学则赋予红色痣“鸿运当头”的象征,认为其应外显以聚气。这种差异凸显了科学与传统文化对同一现象的不同诠释框架:前者关注生物学机制,后者侧重象征系统。值得注意的是,中医典籍《黄帝内经》提出“五脏显于面”理论,认为痣色与内脏健康存在映射关系,这与现代皮肤病理学中“痣色异常或为代谢疾病信号”的观点形成跨时空呼应。

二、痣色相学解读的多维体系

传统相学对痣色的吉凶判断建立于复杂分类体系。黑色痣需区分“漆亮”与“浊暗”,前者如额顶痣象征逢凶化吉,后者在法令纹处则预示官司纠纷。红色痣的吉凶与位置强相关:唇上朱砂痣主食禄丰盈,但耳后红痣却被视为情感波折的征兆。褐色痣在相学中具有双重性,鼻梁褐痣代表健康稳固,而肩胛褐痣若色泽浑浊则象征人际疏离。

颜色动态变化在相学中更具深层含义。古籍《神相全编》记载“痣色转赤,运数将兴”,这与现代医学观察到的激素变化导致痣色加深现象形成有趣对照:孕期女性额部褐痣颜色加深,相学解读为“子嗣福泽”,实则与雌激素水平波动相关。这种生物学机制与象征意义的偶合,揭示了传统文化对生理现象的直觉化诠释智慧。

三、痣色医学诊断的关键指标

现代皮肤病理学建立了系统的痣色评估体系。ABCDE法则中,颜色不均(Color heterogeneity)是恶性黑色素瘤的核心指征,临床数据显示,63%的恶变痣会出现棕、黑、蓝多色混杂。特别值得关注的是蓝痣,虽在相学中被赋予“智慧深沉”的寓意,但细胞蓝痣存在1.2%的恶变概率,直径超过1cm者需活检排除肉瘤变。

红色痣的医学分类更具复杂性。樱桃状血管瘤呈现鲜红色,属良性增生;而葡萄酒色斑若呈暗红色且边界模糊,可能是Sturge-Weber综合征的皮肤表征。这与相学将红痣统归为“贵人痣”的简化分类形成对比,提示科学认知需突破文化符号的单一维度。最新研究还发现,手掌、足底等摩擦部位的黑色痣,即使色泽均匀,其恶变风险较其他部位高3.7倍,这与相学“手足痣主劳碌”的说法存在病理学层面的解释空间。

四、跨学科视角下的理性认知

面对痣色解读的多元体系,建立科学认知框架至关重要。从文化人类学角度看,痣相学说反映了先民对生命现象的系统化解释尝试,如将腰臀红痣与子嗣关联,实则对应生殖系统的血流特征。现代分子生物学研究则揭示,NRAS基因突变可导致先天性巨痣,这类直径超20cm的病变在相学中被赋予特殊命理意义,实则存在8-10%的恶变风险。

建议建立“双轨认知模型”:既承认痣色文化符号的心理暗示价值,又强化医学筛查意识。临床数据显示,定期进行全身皮肤镜检可使黑色素瘤早期诊断率提升76%。对于相学关注的特定色痣(如眉间黑痣),应结合ABCDE法则动态监测,既避免“谈痣色变”的过度焦虑,又防范文化解读导致的健康风险忽视。

痣的色相研究犹如一面棱镜,折射出人类认知体系中科学理性与人文直觉的交锋与融合。传统文化将颜色编码为命运隐喻,现代医学则解码出色素代谢的分子机制,二者的对话为跨学科研究提供了独特样本。未来研究可深入探索特定痣色的表观遗传学特征与文化象征的关联性,同时开发结合人工智能的痣色分析系统,在尊重文化多样性的基础上构建精准健康管理体系。正如《周易》所言“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下”,对痣色的多维解读,正是这种观察智慧的当代延续。