在中国传统相学中,痣相承载着千年来对命运、性格与健康的解读密码。古语“面无善痣,方为贵”揭示了面部痣相与人生轨迹的微妙关联,而身体其他部位的痣相也被赋予了吉凶预兆的象征意义。随着现代医学与命理观念的碰撞,痣相学既被视为文化符号,也成为争议焦点。本文将从痣相学的核心体系出发,结合传统理论与现代视角,系统解析痣相吉凶的判断逻辑及其背后的文化意涵。

传统痣相学的吉凶体系

传统相学将痣相分为“善痣”与“败痣”,其判断标准基于位置、色泽、形态三大维度。善痣多呈饱满圆润、色泽纯正(如朱砂红或漆黑色),且表面有光泽,常伴随毛发增生,这类痣往往预示着贵人相助或特殊才能。例如耳中有痣者被认为聪慧孝顺,而鼻翼饱满的黑痣则与财富积累相关。反观败痣,多表现为色泽晦暗(灰褐或茶色)、形状不规则,如腰部的“情孽痣”易招非情愿桃花,法令纹附近的痣则暗示事业波动与健康隐患。

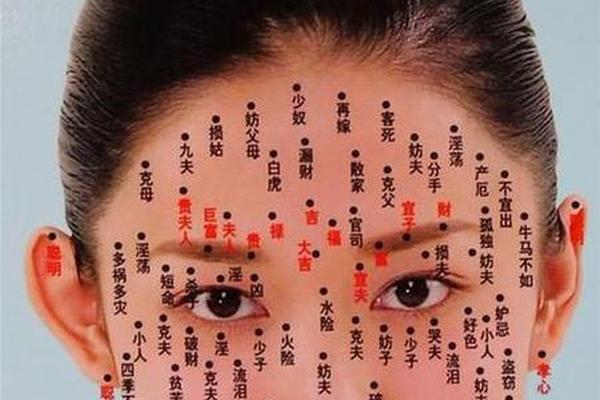

身体部位的吉凶解读形成了一套精密对应系统。面部以“十三宫”划分功能区域:印堂痣关联呼吸系统与情感纠葛,颧骨痣涉及权力斗争与人际关系,鼻头痣直接指向财运波动。在躯干部位,背部正中的“福如东海痣”象征家族荫庇,而肩胛骨的“田宅多进痣”则代表不动产运势。这种空间映射体系,体现了古人“天人相应”的哲学观,将人体微观结构与宏观命运相勾连。

痣相判断的多维解析

痣相的吉凶并非绝对,需结合个体命理综合研判。相学强调“一痣多解”,例如唇部痣在女性可能指向桃花过旺,但对餐饮从业者却象征味觉天赋;额头官禄宫的痣对从政者属贵相,对艺术家则可能限制创造力。这种动态解读机制,要求相师结合生辰八字、面形骨相进行交叉验证,避免单一符号的片面判断。

痣相变迁也被纳入命运观测体系。案例显示,鼻翼突发黑痣者常伴随财务危机,而原本的吉痣若出现色泽褪变,则需警惕运势转折。这种“痣动运改”的观念,与中医“外象映内”理论相通,认为痣相变化是体内气血状态的外显,进而影响个人气场与机遇捕获能力。

科学视角的争议与验证

现代医学将痣定性为黑色素细胞聚集,但研究显示特定部位的痣与健康存在统计学关联。如澳大利亚学者发现,躯干多发痣人群的骨密度显著高于常人,而面部痣与激素水平变化相关。这种生理学关联,为传统“山根痣影响生殖系统”“下巴痣对应肠胃疾病”等说法提供了部分实证支撑。

痣相的命运决定论仍受科学界质疑。双盲实验表明,去除“败痣”者仅30%感受到运势改善,更多变化源于心理暗示效应。文化人类学家指出,痣相吉凶体系实质是风险预警机制,如“耳垂痣防水厄”对应古代涉水劳作的危险提示,“眉间痣防口舌”则暗含社交规范训导。

现代社会的痣相认知重构

在都市青年群体中,痣相学呈现功能化转向。调研显示,38%的点痣行为出于审美考量,25%为心理慰藉,仅17%严格遵循传统吉凶标准。这种祛魅化趋势,催生了“运势化妆”新业态——通过临时彩绘遮盖“败痣”,在重要场合进行心理赋能。

跨文化比较揭示了痣相阐释的多样性。在印度相学中,额中痣象征第三眼觉醒;西方占星学则将锁骨痣与金星能量关联。这种文化差异性,反衬出中国痣相学“重实用、轻形而上”的特质。未来研究可建立跨学科分析模型,结合遗传学、社会心理学解构痣相学的符号编码机制。

痣相学作为传统文化的活化石,既承载着先民对命运规律的探索智慧,也暴露出经验主义的认知局限。在科学与玄学之间,当代人更需建立理性认知:既要承认特定痣相的病理警示价值,也应警惕宿命论对主观能动性的消解。或许正如《易经》所言“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下”,对痣相的解读终须回归对人本身价值的关注。未来的研究方向,可着眼于建立痣相特征与性格特质的相关性数据库,在文化传承与科学实证间寻找新的平衡点。