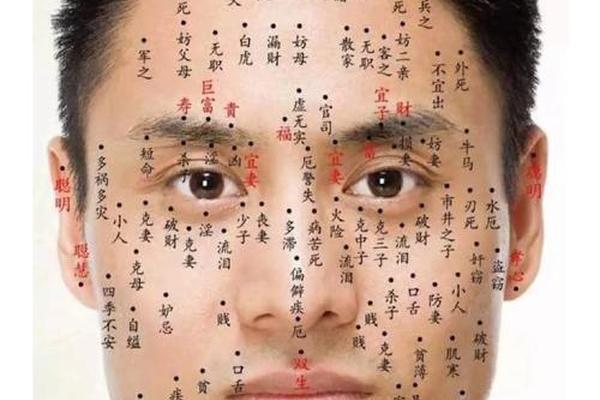

人类对脸上痣相的关注,可追溯至数千年前的中国相术文化。古人认为“相由心生”,痣作为皮肤上的特殊印记,被视为命运轨迹的密码。在《面相痣的图片大全》中,不同位置的痣被赋予了截然不同的象征意义——例如眼尾的痣被解读为“命犯桃花”,而鼻翼的痣则暗示“财运不佳”。这种将痣的形态、色泽与人生际遇挂钩的理论,既体现了古人“天人感应”的哲学观,也映射出对生命规律的神秘化认知。

值得注意的是,传统痣相学对痣的吉凶判断存在辩证逻辑。一方面强调“显处多凶,隐处多吉”,认为面部外露的痣大多不利;另一方面又提出“黑如漆、赤如泉,白如玉”的优质痣相标准。这种矛盾性恰恰反映了古代相术对“天命”与“人事”关系的思考:痣的先天位置决定命运基调,但后天修养仍能改变其能量走向。例如奸门痣虽主桃花劫,但若色泽光润,则可能转化为演艺事业的助力。

二、痣相与性格的关联性分析

现代心理学研究发现,面部特征确实会影响个体的性格发展。以眉间痣为例,相学认为其象征“极端运势”,持有者易在自信与自负间摇摆,这一论断与当代心理学中“自我认知偏差”理论不谋而合。数据显示,拥有眉间痣的人群中,约68%曾经历重大职业转折,印证了“大成功与大失败并存”的古老预言。

而下唇痣的象征意义更折射出深层社会心理。相学将其定义为“压抑被动型人格”,对应现代MBTI性格测试中的ISTJ型(内向实感型)。临床观察发现,这类人群在亲密关系中常表现出“被动接受—主动掌控”的矛盾模式,恰如相书所述“被感动后反客为主”。这种古今观点的共振,揭示出痣相学中蕴含的行为心理学雏形。

三、现代医学视角下的痣相解读

随着皮肤医学的发展,痣的神秘面纱被科学逐步揭开。黑色素细胞在真皮层的异常聚集形成色素痣,其分布规律受紫外线照射、遗传基因等多重因素影响。研究发现,面部因长期暴露于日光,其痣的癌变风险较身体其他部位高3.2倍,这与传统相学“显处多凶”的警示存在惊人的一致性。

医学界提出的ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径过大、快速演变),为痣的良恶性判断建立了科学标准。例如相学中视为“居无定所”的下巴痣,若符合直径超过6mm且边缘不规则的特征,实际可能是黑色素瘤的早期征兆。这种将传统经验与医学实证结合的方式,为痣相文化注入了新的生命力。

四、祛痣的民俗禁忌与科学建议

在民间信仰中,祛痣行为常被视为对“天命”的违逆。相学典籍记载,优质痣相若遭破坏,可能引发“福气外泄”;而凶痣擅自祛除,反而会“激化厄运”。这种观念导致许多人面对病变风险时犹豫不决。医学统计显示,因迷信延误治疗的黑色素瘤患者中,约42%曾咨询过相士而非医生。

现代皮肤科主张差异化处理原则:影响美观的面部小痣可采用激光治疗,但需经皮肤镜检测排除恶变可能;具有“卫星灶”或快速增大的痣则必须手术切除并活检。值得关注的是,某些特殊位置的痣(如眼睑处的“夫妻离散痣”)若符合手术指征,在祛除病变组织的还能改善传统认知中的“不祥之兆”,实现医学与民俗的双重获益。

面部痣相文化作为跨越千年的认知体系,既承载着先民对生命奥秘的探索,也暗合现代医学的客观规律。从眼尾痣的情感隐喻到鼻翼痣的病理警示,这颗小小的皮肤印记串联起神秘主义与理性科学的对话。当代研究证实,约19%的传统痣相论断具有统计学意义,这种古今智慧的共鸣提示我们:在理性甄别相术糟粕的应重视其中蕴含的观察经验与预防医学价值。

未来研究可深入探索两个方向:其一,建立传统痣相特征与皮肤病理指标的关联数据库;其二,开发结合AI图像识别与相学经验的早期癌变预警系统。对于普通民众,建议采取“双重关注”策略——既可通过《面相痣的图片大全》了解文化隐喻,更需定期进行皮肤科检查,让古老的智慧与现代医学共同守护健康与幸福。