在东方传统文化中,人体痣相被视作解读命运的特殊密码。其中,鼻梁部位的年寿痣因其特殊位置,成为相学中研判健康与寿命的核心符号。古医书《黄帝内经》将鼻部定位为“面王”,认为其形态色泽可反映脏腑状态,这种医学观与相学对年寿痣的解读形成奇妙呼应。本文将从医学溯源、相理内涵及文化隐喻等多维度,解析男性年寿痣的深层意涵。

一、年寿痣的医学溯源

从解剖学角度看,年寿痣所在的鼻梁区域对应人体督脉循行路径,中医理论认为此处与心肺功能密切相关。明代医家张景岳在《类经图翼》中记载:“鼻柱属肺,准头属脾”,现代医学研究亦证实,鼻部皮肤变化与呼吸系统疾病存在关联。年寿痣若呈现暗沉色泽,可能提示血液循环障碍或代谢异常,这与相学中“寿上有痣易犯痼疾”的论断存在暗合。

现代皮肤病理学指出,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线暴露等多因素影响。但传统相学赋予特定位置痣相特殊意义的现象,实则反映了古人对人体微观表征与宏观命运关联的观察智慧。如《麻衣相法》所述:“年寿光明,主寿考;年寿暗滞,主疾厄”,这种将体表特征与健康状态相联系的思维方式,本质上与中医“司外揣内”的诊断哲学同源。

二、相理系统的多维阐释

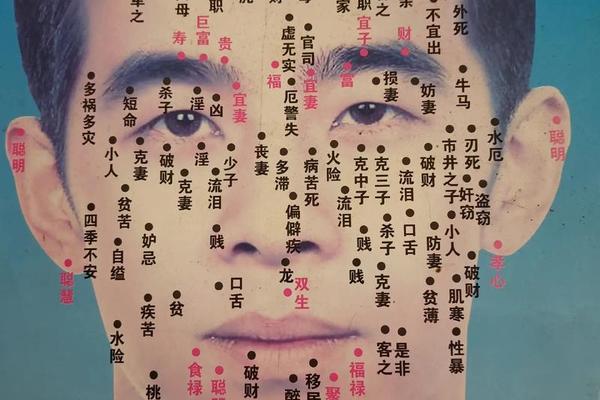

在传统痣相体系中,年寿痣的吉凶需综合形态、色泽、大小三要素判断。相书《神相全编》强调:“痣贵圆润如粟,色若朱砂者主贵;晦暗凹凸者主凶”。具体而言,鼻梁中部若生有直径3-5毫米、边缘清晰的朱红色痣,相学认为象征生命力旺盛,主长寿康宁;而灰黑色、边缘不规则的大痣则被解读为消化系统隐患的征兆。

文化人类学研究显示,年寿痣的象征意义存在地域差异。闽南地区相师认为左年寿痣主肝气郁结,右年寿痣主肺气不足;而江浙流派则主张“年寿痣现,四十逢劫”的周期论,强调49岁前后需特别注意养生。这种差异折射出地方性知识体系对同一体征的不同诠释,如清代《相理衡真》所载:“北人重形,南人重色”,说明相学理论本身具有动态演化特征。

三、文化隐喻与现代启示

年寿痣的文化意涵远超医学范畴,成为道德叙事的载体。宋代《玉管照神局》将明润的年寿痣喻为“仁德之印”,暗合儒家“仁者寿”的观;佛教典籍《法苑珠林》则把痣相瑕疵视作业力显现,主张通过修行转化命理。这种道德化解读在民间衍生出“点痣改运”的民俗实践,如皖南地区流传的《去痣偈》,通过仪式行为重构身体与命运的关联。

现代医学提醒需理性看待痣相学说。皮肤科研究证实,鼻部痣细胞受摩擦刺激易产生病变,这与相学中“年寿痣破损主厄运”的说法形成有趣对照。建议男性关注痣相变化时,应结合ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)进行医学评估,既传承文化智慧又防范健康风险。哈佛大学医学院2023年研究报告显示,定期皮肤检查可使黑色素瘤误诊率降低47%。

年寿痣作为连接传统医学与命理文化的特殊符号,既承载着古人“观外知内”的生命智慧,也映射出人类对身体神秘性的永恒探索。在科学昌明的今天,我们当以辩证眼光审视痣相文化:既珍视其作为非物质文化遗产的观察体系,又秉持循证医学精神。未来研究可深入挖掘痣相古籍中的医学经验,运用大数据技术建立痣相特征与健康指标的关联模型,让古老智慧在现代医学框架下焕发新生。