在中国传统文化中,人体皮肤上的痣不仅是生理现象,更被赋予了神秘的命运象征。古人通过观察痣的形态、位置与色泽,构建出一套完整的“痣相学”体系,试图从这些微小的标记中解读个体的性格、福祸甚至人生轨迹。这种将身体符号与命运关联的智慧,既体现了东方哲学“天人合一”的思想,也反映出人类对未知命运的本能探索欲望。

痣相学的文化根基

痣相学的核心理论建立在“天人感应”的哲学框架之上。中国古代相术典籍《麻衣相法》提出“痣者,志也”,认为痣是天地精气凝聚的产物,其位置与形态对应着人体经络和命运走向。在中医理论中,《黄帝内经》将皮肤视为人体脏腑的外在映射,这种“内外相应”的观念为痣相学提供了理论基础。

民间传说则将痣与前世今生紧密相连。例如耳垂有痣被视为“佛缘痣”,相传是前世修行留下的印记;而眉间朱砂痣则被认为是“天眼未闭”的象征。这些传说虽缺乏科学依据,却生动展现了传统文化对生命奥秘的诗意想象。值得注意的是,不同地域文化对同一位置的痣存在截然相反的解读,如鼻头痣在江南地区象征财运亨通,在北方某些地区却被认为易招口舌是非,这种差异性恰好印证了文化建构的多样性。

传统痣相的分类体系

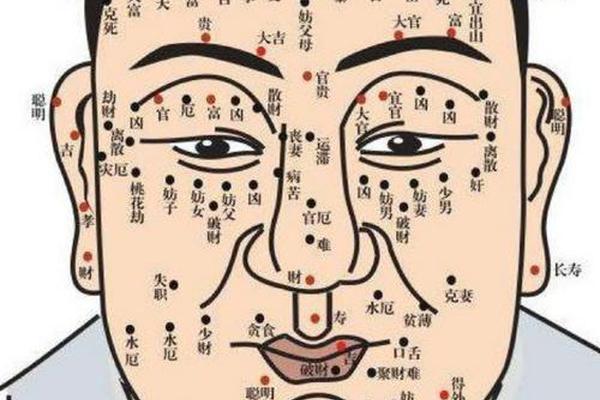

传统相术将痣分为“显痣”与“隐痣”两大类别。显痣指面部、颈项等裸露部位的痣,相学认为这类痣多主凶兆,如眼尾痣象征感情波折,鼻梁痣预示健康隐患。隐痣则指身体隐蔽部位的痣,通常被视为吉兆,例如脚底痣代表脚踏实地,后背痣象征贵人扶持。

在具体解析方法上,相师会综合考察“形、色、位”三要素。优质痣相需满足“黑如漆、赤如泉,白如玉”的色泽标准,形状则以饱满圆润为佳。位置解读则遵循“五官对应五行”的原则:额属火主事业,鼻属土主财运,下巴属水主晚运。这种精密的分野体系,使痣相学在民间获得“体相密码本”的称号。

现代科学的解构视角

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤肿瘤。研究表明,每个人平均携带15-20颗痣,其形成受遗传、紫外线照射及激素水平等多重因素影响。现代皮肤科学提出的“ABCDE法则”(不对称性、边缘模糊、颜色混杂、直径过大、动态变化),为鉴别普通痣与恶性黑色素瘤提供了科学标准。

针对传统痣相学的吉凶论断,遗传学研究揭示了有趣现象:某些被认为“富贵”的痣相特征,如耳垂肥厚伴痣,确实与长寿基因存在统计学关联。这可能源于耳垂发育程度反映着胚胎期的营养状况,而营养水平又影响着个体后天发展。这种偶然的关联性,或许正是传统相术能绵延千年的现实基础。

文化符号的现代嬗变

在当代社会,痣相学正经历着从命运预言到心理暗示的功能转变。心理学实验显示,被告知拥有“贵人痣”的受试者,在社交测试中表现出更强的自信心与主动性。这种“标签效应”揭示出,传统文化符号可通过心理暗示影响个体行为模式。美容领域则出现“吉痣再造”服务,通过医学点痣与纹绣技术,帮助客户塑造符合主流审美的“幸运面相”,这种商业现象折射出现代人对传统文化的功利化利用。

值得关注的是,年轻群体中兴起的“痣相社交”,将传统相术转化为新型社交货币。在社交媒体平台,用户通过AI面相分析工具生成“痣相报告”,分享特定痣位代表的性格特征。这种游戏化的文化传播方式,既消解了传统相术的神秘性,又创造出新的文化互动形态。

站在传统与现代的交汇点,痣相学正展现出强大的文化韧性。它既是解码东方智慧的文化遗产,也是观察社会变迁的多棱镜。未来的研究可深入探索传统体相学与现代遗传学、心理学的交叉领域,同时需要建立科学的公众教育机制,帮助大众辨别民俗文化与医学风险的边界。正如《相理衡真》所言:“相由心生,运随德转”,或许对命运最智慧的解读,不在于执着痣相吉凶,而在于修养心性、把握当下。