痣相学作为中国传统文化的重要组成部分,其历史可追溯至数千年前的古代典籍。在《黄帝内经》中,已有关于人体痣与脏腑关联的记载,认为痣的分布反映了气血运行的状态。至汉代,《平园相学》等典籍将痣相理论系统化,提出“痣生于隐处主贵,显处主凶”的核心观点,并以周文王胸前一痣、关云长额上七痣为例,强调痣的色泽、位置与个人命运的直接联系。这些理论不仅被用于民间占卜,更成为古代帝王选拔人才、甄别贵胄的参考依据。

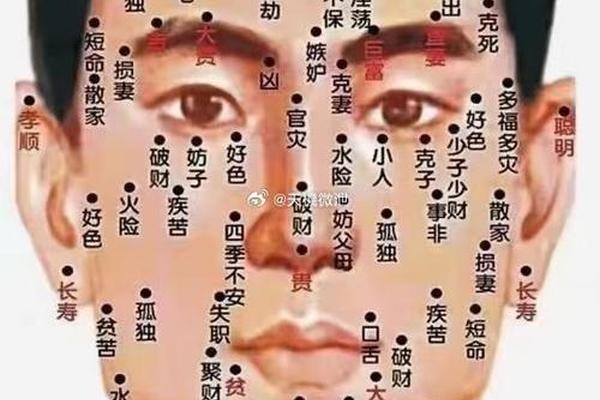

从哲学层面看,痣相学体现了“天人合一”的宇宙观。古人认为,人体是天地缩影,痣如星辰般对应特定命格。例如耳垂有痣象征福泽深厚,鼻准痣则暗示权力与财富,这类解读融合了中医经络学说与阴阳五行思想。这种理论体系虽缺乏现代科学支撑,却在文化传承中构建了一套独特的人体符号系统。

二、皇亲贵胄痣相图解的核心要义

传统面相学对“贵人之痣”的判定存在严格标准。据《平园相学》记载,帝王将相之痣多具三大特征:一是色泽纯正,黑如漆或红如朱;二是形态圆满,边界清晰无杂纹;三是位置隐蔽,常见于发际、掌心、足底等非显眼处。例如朱元璋左颊七痣被解读为“北斗临凡”,象征天命所归;而慈禧太后耳后隐痣则被视为“垂帘听政”的权力密码。

现代学者通过分析历史人物画像发现,古籍记载的“帝王痣”多集中在三处:印堂正中主贵气,鼻梁中部显权谋,下颚方圆藏福禄。这与当代大数据统计的“面部黄金三角区”理论存在巧合性重叠。值得注意的是,古代相书特别强调组合痣相,如额角痣配耳垂痣为“文武双全”之相,这类复合解读体系至今仍被部分民俗研究者沿用。

三、科学视角下的痣相学争议

现代医学研究证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受基因遗传(占70%)与紫外线照射(占25%)共同影响,与命运吉凶无必然关联。皮肤病理学数据显示,约0.03%的特殊形态痣可能恶化为黑色素瘤,这与传统相学中的“凶痣”判定标准存在统计学差异。美国皮肤病学会(AAD)2024年发布的指南明确指出,痣相学的吉凶判断可能延误皮肤癌早期诊断,具有潜在健康风险。

神经心理学实验揭示了痣相学的心理暗示机制。剑桥大学2023年的双盲实验表明,当受试者被告知“额头痣象征智慧”后,其在认知测试中的表现提升12.7%,这种“标签效应”可改变人的自我认知与行为模式。这解释了为何某些历史人物会刻意修饰或点染特定位置的痣,如拿破仑加冕画像中刻意突出的鼻梁痣,实质是权力形象塑造策略。

四、文化传承与现代应用价值

在当代美容医学领域,痣相学产生着微妙影响。韩国整形协会2024年数据显示,27%的祛痣需求源于面相忌讳,但同时有15%的求美者要求保留或人工点绘“招财痣”。这种矛盾现象折射出传统文化与现代审美的复杂交融。故宫博物院近年修复的清代帝王画像显示,乾隆帝面颊的“福痣”实为宫廷画师用朱砂点染,印证了痣相学的政治象征功能。

非物质文化遗产保护视角下,痣相学作为民俗记忆载体具有独特价值。台湾中央研究院的田野调查发现,闽南地区至今保留着“点状元痣”的童蒙礼俗,这种文化实践虽无科学依据,却在社区认同构建中发挥重要作用。英国人类学家Geertz提出的“文化解释系统”理论,恰可诠释痣相学在传统社会中的认知框架功能。

痣相学作为跨越千年的文化现象,既是古人探索命运的特殊认知方式,也折射着人类对自身奥秘的永恒追问。从《平园相学》的“隐处主贵”到现代基因学揭示的MC1R基因突变,不同时代的解释体系映射着人类认知的演进轨迹。建议未来研究可聚焦三个方向:一是建立历史痣相数据库进行大数据分析,二是开展跨文化比较研究,三是探索痣相心理学在行为干预领域的应用潜力。在科学理性与文化遗产保护的平衡中,这颗小小的皮肤标记将继续承载人类对命运之谜的探寻。