在中国传统文化中,面部痣相被视为解读命运与性格的密码,女性面部的每一颗痣都被赋予特殊寓意。这些或明或暗的印记,既是古人观察天人相应的智慧结晶,也暗合现代医学对皮肤病变的警惕。从《相学研究》中"黑如漆、赤如泉"的吉痣标准,到当代皮肤科对黑色素瘤的筛查指南,面痣的解读始终游走于玄学与科学之间,折射着人类对身体符号的永恒探索。

面部痣的位置与命运象征

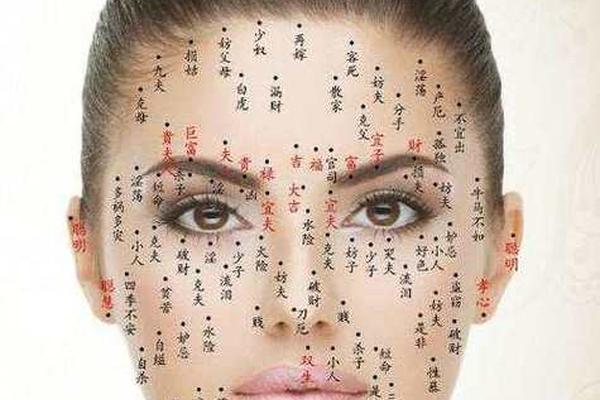

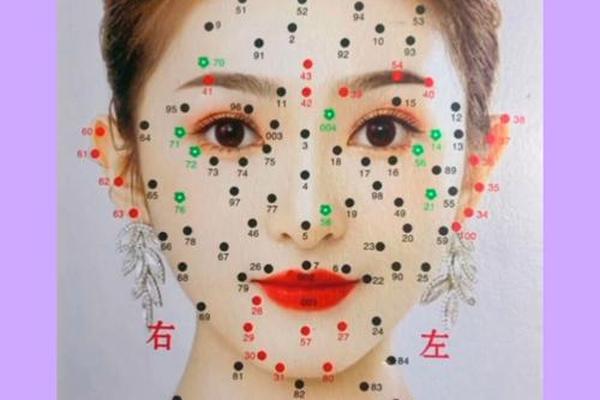

在传统相学体系中,女性面部不同区域的痣相具有截然不同的象征。眼尾至发际的"奸门"生痣,常被视为桃花旺盛的征兆,这类女性多具独特魅力,但需警惕情感纠葛。如《相学研究》所述,奸门痣若色泽光润,反而能转化为人际交往的优势,在公关、艺术等领域展现才能。而眉间痣则象征极端运势,这类女性可能经历大起大落的人生轨迹,明代相书《神相全编》特别指出,此处痣相者需戒骄戒躁,方能守住福泽。

鼻部痣相尤为值得关注,鼻翼痣暗示理财能力薄弱,明代相士认为这与"土星失位"相关,现代解读则提示需培养理性消费观;鼻头痣更被相学家视为"贪狼星显",主享乐主义倾向,这与《黄帝内经》中"鼻属脾土"的医理形成有趣呼应。下唇痣在相学中具有双重性,既象征烹饪天赋与家庭观念,又暗藏劳碌命格,这种矛盾性恰如《麻衣相法》所言:"下停痣相,地阁承浆,福祸相倚"。

健康警示与医学实证

现代医学为传统痣相注入新内涵。皮肤科研究证实,频繁摩擦部位的痣存在恶变风险,这与相学强调"足底痣凶"不谋而合。宁波病理诊断中心数据显示,肢端黑色素瘤在亚洲人群中占比达58%,印证了相学对特殊部位痣相的警示价值。医学界提出的"ABCDE法则"(不对称、边缘模糊、颜色混杂、直径过大、快速变化)与相学"痣色晦暗主凶"的观点形成跨时空对话。

值得注意的是,传统认为"眼白痣主情欲"的说法,在医学视角可能对应虹膜色素细胞异常。德国海德堡大学研究发现,眼结膜痣患者确实存在荷尔蒙水平异常现象,这为相学经验提供了生化基础。而相书所述"鼻梁痣易患胃疾",在中医经络理论中亦能找到依据——鼻梁对应足阳明胃经,此处异常或反映消化系统病变。

文化心理与现代启示

从社会心理学视角观察,痣相解读实质是符号认知的集体投射。额角痣被赋予"离乡背井"的意象,实则反映古代女性依附家族的社会结构;现代女性拥有更多自主权后,这种解读逐渐转向"独立进取"的新内涵。临床心理咨询发现,自觉"凶痣"者易产生心理暗示,这种现象在《健康心理学杂志》被称为"面相认知偏差",建议结合皮肤检查与心理疏导进行干预。

当代美容医学的发展重构了痣相文化。激光点痣技术的普及使"改运"具象化,但银川中医医院雷鸣主任提醒:盲目祛痣可能掩盖病变信号,建议遵循"先医学评估,后美学处理"原则。更有趣的是,某电商平台数据显示,人工痣贴销量年增200%,反映现代人对命运符号的戏谑式消费。

在传统与现代间寻找平衡

女性面痣承载的文化密码,既是祖先观察经验的结晶,也是当代医学研究的素材。在科学理性与人文情怀之间,我们既要警惕"以貌断命"的认知局限,也应珍视传统文化中的生命智慧。未来研究可深入探索特定痣相与基因表达的关联,或建立跨学科的"人体符号学"分析框架。对于普通女性而言,定期皮肤检测与文化解读的有机结合,或许才是对待面部痣相最智慧的姿态——既不让宿命论禁锢人生,也不因科学主义割裂文化根脉。