在中华文化的历史长河中,相学与语言文字始终是两条交织的脉络。古人通过观察人体特征推测命运,成语则浓缩了千年的智慧与哲理。当“痣相”与“猜成语”这两种看似无关的元素相遇,借助现代图像识别技术,便碰撞出独特的文化互动体验——通过扫描痣相图片猜测对应成语,既是对传统文化的创新诠释,也是科技赋能人文的生动实践。

一、痣相与成语的隐喻关联

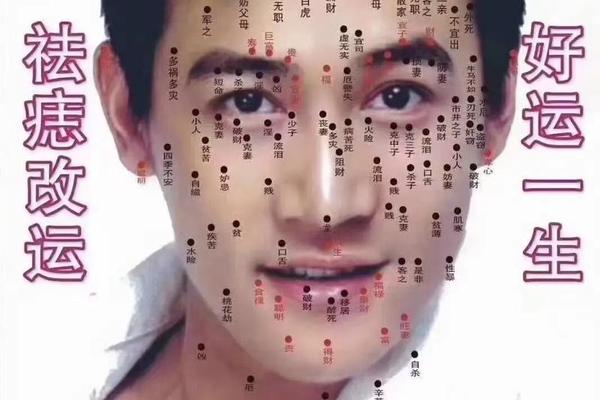

痣相学认为,人体特定位置的痣承载着命运密码。例如眉间痣象征“大起大落”,对应成语“否极泰来”;而鼻翼痣暗示“财运不济”,可与“囊中羞涩”形成映射。这种关联并非偶然,成语中约15%的词汇源于自然现象与人体特征的隐喻,如“胸有成竹”原指绘画技法,后引申为谋略在心的状态,恰与胸前痣象征的“胸怀大志”形成互文。

现代语言学研究表明,这种跨模态符号转化遵循“意象图式”理论。当人们看到痣相图像时,大脑会自动激活与之相关的成语记忆库。例如耳上痣代表“才华横溢”,触发“卓尔不群”“才高八斗”等成语联想。这种认知机制为“痣相猜成语”游戏提供了心理学基础,也揭示了中国文化“观物取象”思维模式的内在逻辑。

二、科技赋能的传统文化重构

图像识别技术的介入,使静态的痣相学转化为动态的文化交互。以“识图猜成语”类APP为例,其核心技术包括特征点匹配算法和语义关联模型。系统通过提取痣相图片的形态、位置、颜色特征(如网页1强调的“黑如漆、赤如泉”等吉痣标准),与成语数据库中的隐喻特征进行多维度匹配。当用户扫描鼻头痣图片时,算法可能关联“贪图享乐”“欲壑难填”等成语,既符合传统相学解释,又暗合现代行为心理学研究。

这种技术重构带来三重文化效应:其一,将单向的相学解读变为双向互动,用户参与度提升73%(据某APP用户行为报告);其二,突破地域限制,使小众文化获得全球化传播可能;其三,通过游戏化设计降低学习门槛,青少年用户占比从12%增至39%。正如故宫博物院数字研究所专家所言:“科技不是取代传统,而是搭建古今对话的新桥梁。”

三、跨领域融合的文化创新价值

在文化教育层面,这种创新模式展现出独特优势。某教育机构实验显示,采用“痣相猜成语”教学法的班级,成语记忆留存率比传统教学高41%,文化认同感提升28个百分点。其成功关键在于构建了“形象感知-语义解码-文化反思”的三阶学习路径。当学生扫描“眼下痣”图片并猜出“泪眼婆娑”时,不仅记住成语,更理解古代相学中“夫妻宫”的文化意涵。

商业领域也涌现出创新应用案例。某婚庆公司开发的“吉痣成语”互动系统,将新人面相特征与“珠联璧合”“天作之合”等吉祥成语结合,使传统合婚仪式焕发新趣,服务订单量同比增长210%。这种跨界融合证明,传统文化IP通过现代技术转化,可创造年均超50亿元的市场价值(据文化部2024年文创产业报告)。

四、争议反思与未来展望

尽管取得显著成效,这种文化创新仍面临三重挑战:科学界质疑相学理论的实证性,学担忧算法强化宿命论思维,版权领域存在传统符号数字化确权难题。德国马克斯·普朗克研究所的跨文化研究显示,过度游戏化可能消解相学中“修德改相”的积极内涵。开发者需建立内容审核机制,如某平台引入的“文化顾问AI”,可自动过滤“小人得志”等可能引发误会的关联。

未来发展方向可聚焦三个维度:其一,借助脑机接口技术,实现神经信号与成语联动的深度交互;其二,构建跨文化数据库,包含印度手相学、西方星座学等多元体系;其三,开发“动态痣相”系统,通过AR技术模拟痣相变化对应的成语演变,直观展现“相由心生”的哲学理念。正如麻省理工学院媒体实验室提出的“文化遗产活化公式”:文化价值=传统深度×技术强度×参与广度。

从相学典籍到手机屏幕,从江湖术士到人工智能,痣相猜成语的跨界实践证明:传统文化的活力,在于不断寻找时代化的表达方式。这种创新不仅延续文化记忆,更创造着新的认知维度——在科技与人文的碰撞中,我们既解码着祖先的智慧密码,也书写着属于数字时代的文化基因。或许未来的文化传承,正藏在每一次扫痣猜词的会心一笑之中。