在中国古代相术体系中,痣相学以其独特的符号系统构建了人体与命运的隐秘关联。《中国古代痣相大全书》作为集大成之作,不仅将面部与肢体的痣痕转化为吉凶密码,更以天人感应为核心,形成了融合医学观察、训诫与社会经验的知识体系。这部典籍通过痣的显隐、色泽、形态三重维度,将人体划分为数百个象征区域,每个细微特征都被赋予福祸隐喻。这种以痣观命的实践,既是对生命现象的朴素归类,也是古人探索命运规律的文化镜像。

痣相的哲学根基与分类体系

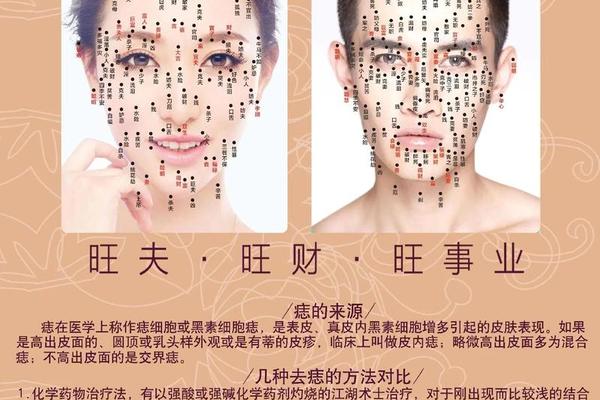

痣相学的理论基础深植于阴阳五行学说,认为人体是宇宙的微观映射。《相理衡真》提出“痣如山岳生草木,地出堆阜显浊清”,将痣的生长比作自然地貌的生成,强调痣相与个人禀赋的对应关系。典籍以“显痣”“隐痣”为基本分类,显处之痣多主凶厄,如面额显痣常与刑克父母、婚姻波折关联;隐处吉痣则多见于腰腹、足底,象征福泽绵长。这种分类法暗合儒家“藏器于身”的处世哲学,亦反映古代对身体暴露程度的判断。

在具体解析体系上,典籍创造性地构建了“五色断吉凶”原则:朱砂痣主贵,墨黑痣显威,青白痣应疾,焦黄痣兆贫。如商贾巨富多现“赤珠悬胆”之相——即鼻准圆润红痣,而“玄龟伏背”则特指肩胛骨处的墨痣,被视作将帅之兆。这种色彩象征系统与中医望诊理论存在深刻关联,《黄帝内经》中“五色应五脏”的学说为其提供了医学支撑。

痣相与命理吉凶的对应关系

面部痣相的解析构成典籍的核心内容。眉间“凌云紫气”双痣被视作文曲星临凡之兆,苏轼、朱熹等历史人物皆具此相;而眼尾“残月痣”则对应情感劫数,据《阅微草堂笔记》载,乾隆年间苏州名妓苏小小左眼尾即有褐痣,终因情殒命。身体痣相更暗藏玄机:脐上三寸“沧海痣”主远行富贵,明代郑和七下西洋前即点化此痣;足心“踏云痣”则象征仕途通达,史载狄仁杰右足心确有朱痣。

典籍特别强调动态痣相的预兆价值。突发性红痣被视作“血光之应”,需避兵戈之灾;渐变青痣则对应“木气郁结”,预示肝胆疾患。这种将痣相变化与健康预警结合的观念,在当代皮肤医学研究中得到部分印证,如黑色素瘤的病理特征与“恶痣”描述存在重叠。

痣相学的辩证性与文化价值

尽管典籍构建了严密的命理体系,但其序言特别指出“善痣在德不在形”,强调心性修养对命运的主导作用。这种辩证思维在明清文人笔记中多有体现,李渔在《闲情偶寄》中记载:嘉靖年间进士王世贞虽生“破财痣”,却因乐善好施终成江南巨贾。典籍还收录“改痣转运”之术,通过艾灸、药敷等手段调整痣相,这种实践蕴含古代医学对体表病理的认识。

从文化人类学视角审视,痣相学实为古代社会风险预警机制。如“客死痣”对应远行禁忌,“水厄痣”提示近水危险,这些判定源于对意外事件的统计学归纳。英国汉学家李约瑟在《中国科学技术史》中指出,痣相学中关于身体对称部位吉凶相反的原则,暗合现代生物学的双侧发育理论。

《中国古代痣相大全书》作为传统相术的巅峰之作,其价值不仅在于命理推演,更在于保存了大量古代医学观察数据与社会经验。当代研究可沿三个方向深入:一是结合皮肤病学进行痣相病理学考证;二是运用大数据技术验证古籍中的统计学规律;三是挖掘痣相文化在民俗学中的隐喻系统。正如典籍所言“痣显天道,运在人为”,这门古老学问的现代转化,或将为人文与科学的对话开辟新径。