“痣”字由“疒”与“志”组成,其篆书结构中的“疒”象征疾病,“志”表声,暗示古人对痣与健康关联的朴素认知。据《广韵》记载,“痣,黑子也”,指皮肤上的色素沉积斑点,笔画顺序为点、横、撇、点、提、横、竖、横、点、斜钩、点、点,共12画。而“相”字从“目”从“木”,本义为观察树木纹理,后引申为观察事物本质的行为,二者结合形成的“痣相”一词,承载着中国古代通过体表特征推测命运的传统智慧。

在传统文化中,痣被视为“上天垂相”,《梁书》曾记载丁贵嫔因左臂赤痣被视为祥瑞,这种观念至今仍影响着东亚文化圈。古人将痣分为显痣与隐痣,认为显于面部的痣多主凶,而隐蔽部位的痣常主吉,如耳垂、掌心等处的痣象征福泽深厚。这种分类不仅体现审美取向,更暗含对命运轨迹的隐喻解读。

二、痣相图的分类与解读体系

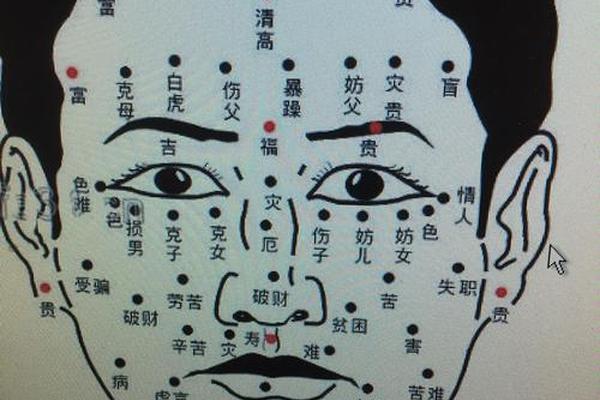

面部痣相图解历来是相学研究的核心。根据古籍《麻衣相法》及现代民间流传的图谱,面部被划分为17个关键区域,每个区域的痣具有特定寓意。例如眼尾至发际的“奸门痣”主桃花劫,若色泽乌亮则可能转化为事业助力;鼻头痣若呈灰暗色,则暗示情感混乱与财运不济。而女性右脸痣多主贵气,左脸痣主财富,这种“左右有别”的划分源于阴阳平衡理论,认为右属阳象征进取,左属阴关联积累。

吉痣与恶痣的鉴别标准包含形态、色泽、位置三维度。优质痣需满足“黑如漆、赤如朱、白如玉”的色泽标准,且边缘清晰、微微隆起。以嘴唇痣为例:上唇红痣象征食禄丰足,但若生长于人中位置则可能关联生育风险;下唇痣若呈茶褐色,则指向意志薄弱与劳碌命。这些细致入微的评判体系,折射出古代相师对生命现象的观察智慧。

三、现代科学视角的交叉验证

当代医学研究发现,痣的形成与黑色素细胞聚集相关,其分布确实可能反映内分泌状态。德国慕尼黑大学2018年的研究指出,雌激素水平异常者更易在特定区域出现色素痣,这与传统相学中“眼下痣主情变”的论断形成有趣呼应——雌激素波动确实可能影响情绪稳定性。科学界强调痣的病理属性,如不对称、快速增大的痣可能恶变为黑色素瘤,这与相学吉凶判断存在本质区别。

心理学研究则揭示了痣相学的社会认知机制。加州大学实验显示,面部痣的位置会影响人际判断:眉间痣易被感知为“权威感”,而颧骨痣则增强“吸引力”评价。这种认知偏差部分解释了传统相学中“额中痣主贵”“眼尾痣招桃花”等现象的传播基础。

四、文化传承与当代实践启示

在美容医学领域,痣相学催生出独特的决策逻辑。韩国整形协会2024年调研显示,27%的祛痣需求者会参考相学建议,特别是鼻梁、法令纹等“凶位”痣的祛除率高达68%。但民俗专家提醒,古籍记载的“凶痣”如耳后痣,实为古代对中耳炎病灶的误读,盲目祛除可能破坏面部微循环。

对于传统文化爱好者,建议建立三层认知框架:首先区分医学诊断与命运隐喻,其次理解区域划分的文化语境,最后结合现代生活实际辩证应用。如传统认为“脚底痣主漂泊”,现代则可解读为适应力强的职业优势;而“唇下痣主口福”在健康观念下,应警惕代谢疾病风险。

痣相学作为跨越千年的文化符号,既是古人观察自然的经验结晶,也是医学认知局限期的替代解释体系。在基因检测技术发达的今天,其价值已从命运预测转向文化解码与人际认知研究。未来研究可深入探讨特定痣相区域与表观遗传标记的关联,或在跨文化比较中解析痣相象征体系的演变规律。对于普通民众,理性看待痣相学的关键在于:既承认其历史智慧,又坚持科学健康管理,让传统文化在现代语境中获得新的生命力。