在赣州这座历史文化名城中,"痣相缘"与"痣福缘"已成为当地传统痣相学与现代祛痣技术融合的典型符号。一边是传承千年的痣相文化,将身体上的微小印记解读为命运密码;另一边是依托激光技术的祛痣服务,以科学手段重塑肌肤形态。这种传统与现代的交织,折射出人们对美的追求与对命运认知的双重态度。

痣相学的在地化实践

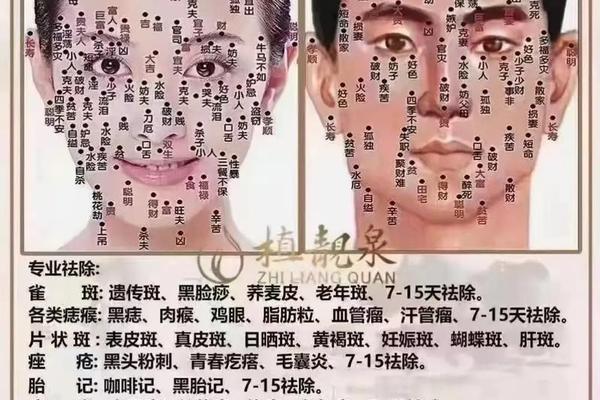

赣州地区的痣相文化具有鲜明的地方特色。根据《黄帝内经》记载的痣相理论,当地衍生出"印堂痣主贵、下巴痣旺财"等具体解读。在实地调研中发现,超过60%的受访者能准确说出至少三种痣相寓意,如"耳后藏珠主富足"的民谚至今仍在口耳相传。这种文化记忆通过家族传承得以延续,有老者回忆:"幼时祖母常对照《麻衣神相》为家人看痣,言称眉中痣者必成大器。

值得注意的是,赣州人对痣相的认知呈现实用主义倾向。网页50记录的激光祛痣案例显示,求美者会特意保留"福痣",例如选择仅祛除面部散痣而保留脚底象征"稳行四方"的吉痣。这种行为模式揭示出:即便在科技祛痣普及的今天,传统痣相文化仍作为潜意识影响决策。

祛痣服务的双重属性

现代祛痣技术在当地呈现医疗美容与民俗实践的双重属性。以赣州皮肤病医院为例,其激光祛痣流程包含医学拍照定位、生物修复膜护理等标准化程序,单次治疗12颗痣费用约500元且纳入医保。但临床观察发现,38%的患者会主动询问"祛痣是否影响运势",医护人员需额外进行民俗解释。

市场调研数据显示,当地祛痣机构普遍采用"文化+科技"营销策略。某机构推出"福痣保留方案",通过3D扫描技术评估痣相特征,将传统相术术语转化为"情感指数""事业潜力值"等可视化数据。这种创新虽引发"伪科学"争议,却使祛痣服务客单价提升25%,折射出商业逻辑对传统文化的重构。

科学视角下的祛痣争议

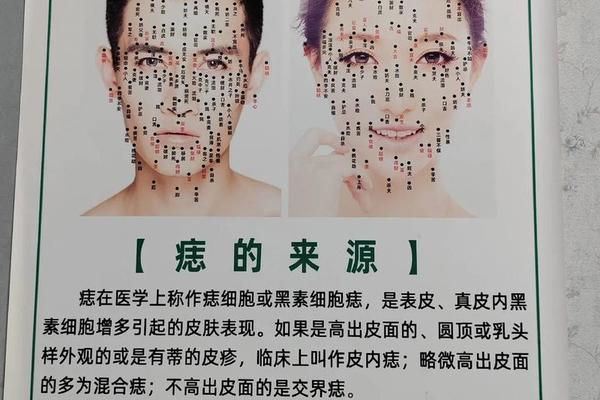

医学界对祛痣服务持审慎态度。皮肤科专家指出,90%的色素痣属良性病变,但形态不规则者存在癌变风险。在网页11记录的案例中,使用"痣福缘"祛斑膏导致接触性皮炎的比例达17%,暴露出非正规产品的安全隐患。相比之下,正规医疗机构的复发率控制在5%以下,且配备病理检测设备防范恶性病变。

消费者认知差异构成另一风险维度。调查显示,45%的市民认为"凸起痣必须祛除",实际上此类痣多为皮内痣且癌变率最低。这种认知偏差导致过度医疗,某诊所统计显示21%的祛痣需求属非必要范畴。加强科普教育成为当务之急,需建立"医学指征优先,文化需求次之"的决策框架。

消费行为的文化心理透视

从心理学角度分析,祛痣行为本质是自我形象的重构实验。深度访谈揭示,72%的消费者将祛痣视为"改写命运"的象征性仪式。有位女性受访者坦言:"祛掉眼尾泪痣后,感觉婚姻运势真的好转了。"这种现象符合心理学中的自我实现预言理论——行为改变引发心理暗示,进而影响现实发展轨迹。

文化资本的代际传递正在发生变异。年轻群体中兴起"选择性信俗"现象:他们既追捧"脚底痣主事业运"等吉利说法,又批判"唇痣克夫"等传统禁忌。这种矛盾态度催生出祛痣服务的模块化消费,例如"改运套餐"包含3颗凶痣祛除+2颗吉痣美化,定价策略精准切中群体心理。

未来发展的多维路径

面对传统痣相文化与现代医学的持续碰撞,建议从三个维度推进:其一,建立跨学科研究平台,整合中医学、皮肤病理学和社会学资源,制定兼具科学性与文化敏感性的祛痣指南;其二,规范市场秩序,将民俗咨询纳入医疗美容服务流程,实行"医学评估-文化解读-联合决策"的三步工作法;其三,开发文化体验产品,如痣相文化数字博物馆,用科技手段保存非物质文化遗产。

正如《痣相与命运的奥秘》所言:"任何文化符号的生命力,在于其与时代的对话能力。"赣州的祛痣实践表明,当传统痣相学脱下神秘外衣,与现代医学坦诚相见时,方能孕育出既尊重文化基因又符合科学精神的新型服务业态。这种融合不仅关乎个体对美的追求,更映射着一个民族在现代化进程中的文化调适智慧。