从古至今,人类对面部特征的解读始终笼罩着一层神秘色彩。在中国传统文化中,痣的位置、颜色与形状被赋予复杂的社会隐喻,甚至成为预测命运的工具。这种被称为“痣相学”的体系,既承载着千年的文化密码,又与现代科学认知形成微妙的对峙。当我们凝视一颗痣时,看到的究竟是命运的预兆,还是集体无意识的心理投射?

一、传统痣相学的文化逻辑

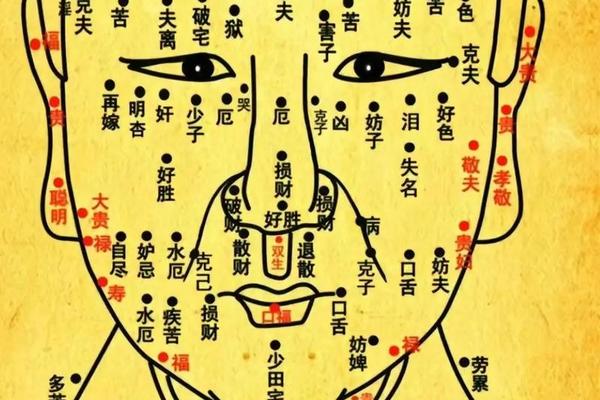

传统痣相学建立在对人体空间的象征性解读之上。面部被划分为十二宫位,每个区域对应特定人生领域:额头象征事业运,鼻梁关乎财富,颧骨关联权力,嘴唇则映射情感际遇。例如耳垂的痣被视为“聚宝盆”,《面相图解》记载“耳垂长痣且圆润者,主财帛丰盈”,这与现代网页资料中“耳垂痣象征财运积累”的描述不谋而合。而鼻翼处的痣被称作“金匮痣”,古代相书强调其“守财”功能,这与当代面相网站“鼻翼痣主理财能力”的解析形成跨时空呼应。

这种象征系统还渗透着阴阳五行的哲学思维。网页12指出“朱红肉痣属阳,寓意外显的机遇;深黑痣属阴,暗藏吉凶转化”。额头正中的黑痣被解读为“文昌星显”,而同样位置的红色痣则可能被视作“火克金”的冲突征兆。这种色彩与方位的对应关系,折射出古人将人体视为宇宙微缩模型的认知方式。

二、科学视角下的多重审视

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞的局部聚集,其形成与遗传、紫外线照射等因素相关。但心理学研究发现,面部特征确实会影响他人判断——网页36提到的“0.1秒形成性格印象”实验证明,宽脸型常被潜意识认定为更具攻击性,这与传统面相中“颧骨高者掌权”的说法形成有趣对照。进化心理学进一步解释,某些面部特征如清晰的下颌线可能暗示睾酮水平,这或许为“下巴痣象征决断力”提供了生理学注脚。

痣相学的预言效应更多源于心理暗示机制。网页53引述的“自证预言”理论指出,被贴上“克夫相”标签的女性可能因社会期待改变行为模式,最终验证预言。这种现象在临床心理学中被称为“标签效应”,正如网页1分析的“三权面相”案例:古代被视为克夫的高颧骨女性,在现代社会反而成为事业型人格的象征。

三、文化符号的现代嬗变

在当代视觉文化中,痣的象征意义发生着剧烈重构。影视作品常利用痣强化角色特征,如《红楼梦》中黛玉的“泣泪痣”被赋予悲剧美学色彩。这种艺术手法与网页1提及的“动漫人物设计原理”相通,设计师通过夸张化处理将面部特征符号化。社交媒体时代,“美人痣”从相学禁忌变为审美符号,某美妆平台数据显示,点痣工具月使用量超200万次,折射出传统禁忌的消解与新审美范式的建立。

商业领域则出现“面相经济学”现象。某招聘网站调研显示,38%的HR承认会关注候选人面部特征,其中眉间痣被36%的受访者关联到“执着性格”。这种潜意识的相学应用,与网页19强调的“整体面相综合判断”原则形成矛盾,揭示传统文化在现代化进程中的碎片化传承。

四、理性认知的建构路径

从实证科学角度看,痣相学缺乏可重复验证性。德国马普研究所的对照实验显示,相同位置痣的持有者在性格测试中差异度达72%,证伪了“绝对命运论”。但文化人类学提醒我们,这些符号系统承载着集体记忆,如网页46所述“耳后藏痣主暗财”的说法,实际反映古代女性隐匿财产的社会处境。

未来的跨学科研究可探索新方向:利用人工智能建立百万级面相数据库,验证传统说法的统计学意义;结合脑神经科学,解析“以貌取人”的神经机制;从文化传播学角度,追踪特定痣相隐喻的演变轨迹。正如网页70提出的“五府痣研究框架”,需要建立更精细的量化分析模型。

在传统与现代的张力中,痣相学如同文化棱镜,既折射出先民认识世界的独特方式,也映照出现代人寻求确定性的心理焦虑。当我们剥离其神秘外衣,或许能在这些面部密码中发现更多关于文化认知、社会心理与生物进化的真相。这颗小小的色素沉淀,终将成为打开多元认知维度的一把钥匙。