人的痣相学作为一种传统命理学说,其准确性在科学与文化信仰之间存在较大争议。以下从多个角度综合分析其真实性与局限性:

一、传统痣相学的理论基础

1. 文化与历史渊源

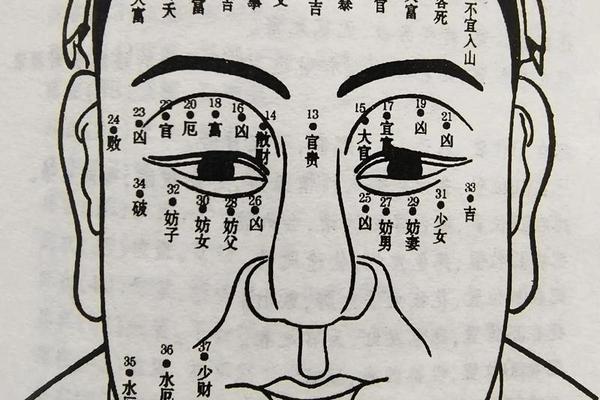

痣相学起源于中国古代医学与命理学,最早可追溯至《黄帝内经》和《周易》,认为痣的位置、形状、颜色与个人命运、健康、性格等密切相关。例如:

这些理论融合了阴阳五行思想,成为传统文化的一部分。

2. 分类与象征意义

二、科学视角的质疑

1. 痣的生物学成因

现代医学指出,痣是皮肤黑色素细胞的良性聚集,与遗传、紫外线暴露、激素变化等生物学因素相关。其位置和形态并无神秘命理含义,某些异常痣甚至可能提示皮肤癌风险。

2. 缺乏实证支持

科学研究未发现痣的位置与命运的直接关联。例如,网页35提到“痣相学更多是文化产物,而非科学结论”。

三、心理学与文化心理的影响

1. 自我暗示效应

心理学中的“巴纳姆效应”解释了为何人们容易相信痣相:模糊的解读(如“额头痣代表聪慧”)会引发积极心理暗示,促使个体调整行为,间接影响结果。

2. 文化认同与心理慰藉

痣相学作为民间信仰,满足了人们对未知命运的好奇与掌控欲。例如:

四、痣相学的现实意义与局限

1. 积极意义

2. 局限性

五、理性看待痣相学的建议

1. 区分科学与民俗

痣相学可作为文化现象了解,但需避免迷信。命运更多取决于个人努力、环境与机遇。

2. 关注健康而非命运

定期检查痣的形态变化(遵循ABCDE法则:不对称、边缘、颜色、直径、演变),及时就医排除恶性病变。

3. 心理调适工具

若通过痣相学获得正向激励(如增强自信),可合理利用;若引发焦虑,则应回归理性判断。

痣相学的“准”与“不准”取决于视角:从科学角度看,其缺乏实证依据;从文化与心理角度看,它承载了历史智慧与个体心理需求。理性态度应是“取其文化精华,弃其迷信糟粕”,在尊重传统的以科学和行动主导人生选择。