痣相学作为中国传统相术的分支,承载着古人“天人合一”的哲学思想,将人体与自然规律、社会命运紧密关联。古代典籍如《麻衣相法》《痣相大全》中记载,痣不仅是皮肤的标记,更被视为“命运密码”——其位置、颜色、形态均暗含个体的性格、福祸与人生轨迹。例如,额头中央的痣象征与祖业无缘,而耳后藏痣则预示暗财涌动;红色痣多主吉兆,黑色痣常寓凶险。这种将生理特征与命运解读相结合的逻辑,体现了中国古代对自然现象的象征性思考。

从理论体系看,痣相学以“显痣”与“隐痣”为基本分类标准。显痣位于面部等可见部位,被认为对命运影响显著,如山根痣预示婚姻波折,法令纹痣关联事业起伏;隐痣则藏于身体隐蔽处,如掌心、脚底,多被视为吉兆,象征未被发掘的潜能。“应痣歌诀”将面部痣与肢体痣对应,形成“额对应膝、鼻对应茎”的全身映射系统,这种类比思维与中医“全息理论”异曲同工。

痣相学的医学与科学辩证

现代医学将痣定义为黑素细胞聚集形成的皮肤良性肿瘤,其形成与遗传、紫外线、激素水平相关,而非神秘力量的预示。临床分为交界痣、混合痣与皮内痣:交界痣活跃易恶变,需警惕;皮内痣稳定无害,常见于成人;混合痣兼具两者特征。这与传统痣相学中“红痣吉、黑痣凶”的简单二分法形成鲜明对比。例如,医学视角下红色痣可能是血管瘤,黑色痣或为色素沉积,与命运无关。

科学界对痣相学的质疑集中于其逻辑缺陷。研究表明,痣的位置由胚胎发育期黑素细胞迁移路径决定,与“财运”“桃花”等社会概念无因果关联。例如网页42指出,所谓“额头七痣大贵”缺乏统计学支持,而“耳垂痣主财”更可能源于耳垂丰满者的长寿特征被误读为福相。这种将偶然生理现象赋予文化意义的做法,本质是概率事件的主观诠释。

痣相学的现代应用与争议

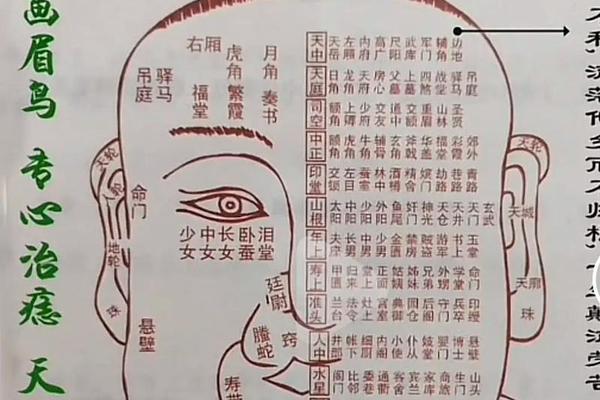

当代社会对痣相学的态度呈现两极分化。一方面,民间仍存在“点痣改运”的习俗,相痣书籍与网络图解广为流传,部分内容结合现代审美,衍生出“泪痣妆”“福痣贴”等文化现象。例如《全身痣的位置与命运图》将传统说辞视觉化,通过标注面部区域引导读者自我诊断,这种将古籍具象化的方式降低了理解门槛。医学界呼吁警惕痣相学可能延误恶性黑色素瘤的诊治,强调对不对称、颜色混杂、直径超6mm的痣需优先医学评估。

值得关注的是,部分学者尝试在文化保护与科学理性间寻找平衡。如民俗研究者提出,可将痣相学视为传统文化符号系统,其价值不在于预测准确性,而在于反映古代社会认知模式。例如“眉尾痣主财务纠纷”可能源于古代商人频繁皱眉形成的皮肤褶皱被误判为痣象,这种解读为痣相学提供了历史人类学的研究视角。

痣相学作为跨越千年的文化现象,既是古人探索命运的精神产物,也是医学认知局限的历史见证。其理论体系虽缺乏科学根基,却在民俗、艺术等领域持续产生影响。对于现代人而言,理性态度应是:尊重其文化价值,但不盲从吉凶论断;关注痣的健康风险,而非命运暗示。未来研究可深入挖掘痣相学的符号隐喻,或从大数据角度验证传统说法的概率基础,为这一古老学问注入现代学术生命力。正如《痣相大全图解》的流行所示,人类对自身命运的探索欲永不熄灭,但唯有以科学为舟楫,方能在文化长河中稳健前行。