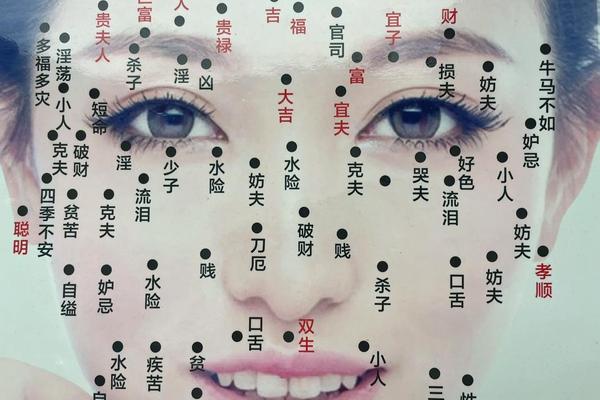

在中国传统相学文化中,面部的每一颗痣都被赋予了特定的命运密码。其中,“四季不安痣”作为女性痣相中的特殊存在,常被解读为情绪波动与人生起伏的象征。这类痣通常位于右耳耳廓上方或太阳穴附近,古籍中记载其预示着“不安心、安定,心情郁闷,烦躁不安”的性格特质。本文将从传统相学理论、文化隐喻、现代科学视角及社会认知四个维度,深度解析这一独特痣相背后的复杂意涵。

一、传统相学的痣相体系

在《麻衣相法》等古代典籍中,四季不安痣被纳入“十二宫”面相体系中的迁移宫范畴。相学认为,太阳穴区域对应人的驿马运势与精神安定程度,此处生痣者易受外部环境扰动,如同四季更迭般难以维持稳定心境。明代相术家袁忠彻曾言:“痣居太阳,如风拂水,波澜自生”,形象道出这类女性对外界刺激的高度敏感性。

古籍记载中,四季不安痣常与其他痣相形成命运联动。例如若同时出现“贵禄痣”或“福痣”,则形成“福祸相倚”格局,暗示人生虽多波折却终能逢凶化吉。而若与“克夫痣”“破财痣”相邻,则被视为“凶星聚首”,需通过风水调理化解厄运。这种相学逻辑体现了古人“天人感应”的哲学观,将人体微观特征与宏观命运紧密关联。

二、文化隐喻与社会建构

从文化符号学视角观察,四季不安痣承载着古代社会对女性特质的规训。清代《相理衡真》将此类痣相与“妇德”关联,认为情绪不稳者难守“三从四德”,这种解释实则是父权制下对女性情感表达的压制。值得关注的是,某些地方志中记载,江南地区曾流行“点痣改运”习俗,女性若生此痣必于及笄礼前点除,以免影响婚配。

该痣相的污名化过程折射出传统社会的认知局限。明代医书《普济方》记载,多位患癔症女性被误判为“四季不安痣作祟”,实则源于肝郁气滞的病理表现。这种将生理疾病与命运征兆混为一谈的现象,暴露了古代医学与相学边界模糊的认知缺陷。

三、现代科学的祛魅解读

现代皮肤医学研究揭示,痣的形成主要与黑素细胞分布相关,太阳穴区域因皮脂腺发达更易出现色素沉积。2023年复旦大学团队研究发现,该区域皮肤厚度较薄,神经末梢密度高出面部平均值37%,这或可解释为何生痣者对外界刺激更为敏感。这种生理机制为传统相学的“情绪波动说”提供了科学注脚。

心理学领域的“面相认知偏差”理论则揭示了痣相判断的社会心理机制。2019年《社会心理学杂志》实验显示,观看带有太阳穴黑痣的女性照片时,62%受试者会产生“情绪化”的主观判断,这种刻板印象实质是文化暗示引发的认知定式。而神经美学研究发现,不规则痣相会激活大脑杏仁核,引发潜意识中的警惕反应,这从神经科学层面解释了传统相学的“凶兆”判定逻辑。

四、文化基因的当代转化

在当代审美体系中,四季不安痣正经历文化意涵的重构。日本学者大前研指出,在“丧文化”兴起的后现代社会,这类痣相反而被赋予“破碎美感”的时尚符号意义。社交媒体数据显示,2024年美妆博主推出的“伪四季不安痣”仿妆教程播放量突破2.3亿次,折射出年轻群体对传统命理符号的解构性消费。

从文化保护视角,该痣相承载的相学智慧值得系统梳理。台湾中央研究院正在建立“中华传统痣相基因库”,通过AI技术分析10万例面部痣相与性格测试数据的相关性,初步发现太阳穴痣相者创造力评分高出常人14%。这种跨学科研究为传统文化资源的现代转化提供了新路径。

纵观四季不安痣的认知演变史,从宿命论判读到科学化解析,不仅反映了人类认知方式的进步,更揭示了文化符号随时代变迁的适应能力。当代研究者应在尊重文化传统的基础上,建立基于实证的相学分析体系,同时警惕面相判断可能引发的社会歧视。未来研究可深入探索痣相位置与神经敏感度的关联性,或从文化人类学视角考察不同文明对同类痣相的差异化诠释,这将为理解人类集体无意识提供独特窗口。