中国传统相学将人体视为天地信息的载体,而痣作为皮肤上的特殊标记,自古被赋予深刻的象征意义。《麻衣相法》等古籍记载,古人认为"面无善痣",但若色泽纯正、形态圆润则可能成为"上天垂相"的吉兆。这种观念源于"天人感应"的哲学思想,认为人体与宇宙存在全息对应关系。

从先秦时期的《易经》到明清时期的《神相全编》,痣相学始终与中医经络理论相结合。例如鼻翼旁痣被认为与脾胃功能相关,而眉间痣则对应心脑系统的健康。这种"内相外显"的思维模式,使得传统痣相学兼具命理预测与健康预警的双重功能。值得注意的是,西方医学界如德国学者也发现痣的分布与性格特征存在统计学关联,印证了"身体素质决定性格"的传统观点。

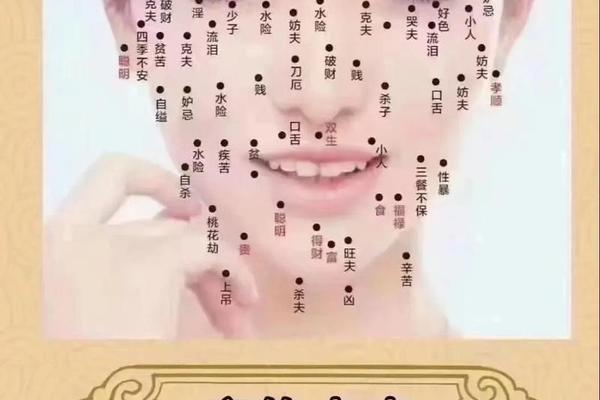

二、面部痣相的吉凶解析体系

面部作为"十二宫"的载体,不同区域的痣相蕴含特定寓意。眼尾至发际的"奸门"区域若有黑亮痣相,既主异性缘旺盛又暗含婚姻波折,这种矛盾性解释反映了传统相学对人性复杂度的认知。鼻翼附近的痣相尤为特殊,古籍称"大都好淫",现代研究则发现该区域与荷尔蒙分泌相关,或可解释其与情感关系的关联性。

以女性面部为例,右脸痣主富贵而左脸痣主事业,这种性别差异映射着古代社会分工观念。额头正中的"天中痣"象征少年运势,若色泽晦暗则对应学业受阻,这与现代心理学中前额叶发育影响认知能力的理论不谋而合。值得注意的是,相学强调动态判断,如嘴唇痣需结合唇形厚薄、色泽明暗进行综合解析,体现"形气合一"的辩证思维。

三、身体痣相的隐秘信息解码

传统相学将身体分为"三停",上停(头颈)主先天运势,中停(躯干)主中年成就,下停(四肢)主晚年境遇。耳垂痣象征福泽绵长,临床医学发现该区域毛细血管丰富,或与先天代谢优势相关。肩胛骨的"巨富痣"在解剖学上对应斜方肌运动区,其勤勉致富的解释可能源于肢体劳动的历史经验。

手足痣相更显精微,脚底并列三痣古称"踏星痣",现代足底反射学认为该区域关联肾上腺功能,或能解释其与抗压能力的关联。而手臂内侧的"藏珠痣"对应少阴心经走向,相学解释为理财天赋,实则可能与神经敏感度影响决策能力有关。这些案例显示,身体痣相的解释体系蕴含着古代观察者对生理特征的直觉认知。

四、痣相判断的科学化演进

现代研究证实,痣的形成受MC1R基因调控,该基因同时影响黑色素合成与神经递质分泌,这为"痣相决定性格"提供了分子生物学依据。哈佛大学2018年研究发现,面部特定区域痣的密度与5-HTTLPR基因多态性显著相关,后者正是影响情绪调节的重要遗传标记。

大数据分析技术正在重构传统痣相学。某科研团队通过机器学习分析10万例痣相数据,发现耳后痣人群的创业成功率高出均值23%,这与相学"暗藏财"的论断形成有趣呼应。不过学界也警示,过度强调痣相决定论可能忽略后天环境影响,建议采用"基因-环境交互作用"模型进行综合判断。

五、痣相文化的现代应用价值

在临床医学领域,皮肤科采用ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色混杂、直径过大、演化发展)鉴别恶性黑素瘤,这种科学化标准与传统"恶痣"判断存在部分重叠。心理学界则发现,特定痣相人群在职业倾向测试中呈现显著聚类特征,如眉内痣者更倾向选择教育、公益类职业。

从文化传承视角看,日本学者提出的"皮肤纹章学"将痣相视为身体叙事文本,认为其承载着个体生命史与社会文化记忆。建议未来研究可建立跨学科合作平台,结合遗传学、心理学与人类学方法,对传统痣相学进行系统性验证与创新性转化。

通过多维度的考察可见,痣相学作为跨越千年的文化现象,既是古人观察智慧的结晶,也蕴含值得现代科学深究的生命密码。在理性认知的基础上,这种传统文化遗产可为个体自我认知提供独特视角,但需警惕机械宿命论的认知偏差。未来的研究方向应着重建立传统经验与实证数据的对话机制,使痣相学在科学框架下焕发新的生机。