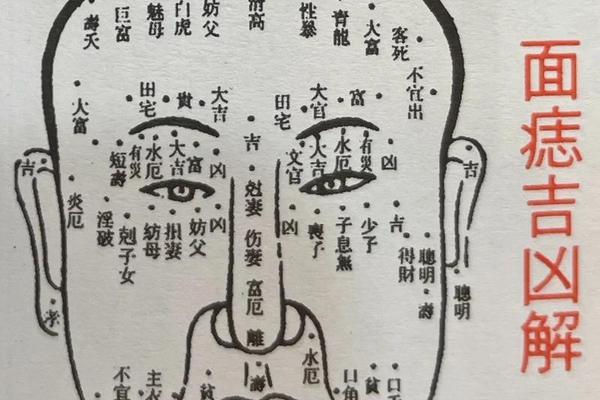

在当代社会,一颗小小的痣常被赋予神秘的命运色彩。有人因眉间痣被预言“大起大落”,有人因嘴角痣被贴上“多愁善感”的标签。这些被津津乐道的痣相解读,是否经得起科学推敲?尤其是那些不显眼的痣,究竟是身体的自然现象,还是暗藏玄机的“命运密码”?本文将从科学逻辑、文化心理与健康管理三方面,剖析传统痣相学在当代语境下的局限性,并探讨如何理性看待这一现象。

一、痣的生物学本质:黑色素细胞的自然分布

从医学角度看,痣的本质是皮肤中黑色素细胞的局部聚集,其形成受遗传、紫外线暴露和激素水平等多因素影响。现代皮肤科学早已明确,痣的数量、位置和形态与基因表达密切相关。例如,紫外线会激活黑色素细胞活性,导致色素沉淀,而青春期激素变化也可能诱发新痣生成。这种生理机制与“显痣主凶、隐痣主吉”的传统说法毫无关联——无论痣是否明显,其本质都是皮肤细胞的自然变异。

对“不明显痣”的争议更凸显了传统面相学的逻辑漏洞。医学上,痣的可见性与皮肤表层的黑色素分布深度有关:位于真皮层的痣可能呈现为肤色或浅褐色斑点,而表皮层的痣颜色更深。这种差异仅反映细胞分布位置,却被面相学强行赋予“隐显吉凶”的标签。例如,网页1提到“头顶痣可逢凶化吉”,但若该痣因位置隐蔽未被发现,是否意味着其“功效”自动失效?这种矛盾暴露了痣相学的主观臆断性。

二、面相学的逻辑困境:从主观解读到文化建构

传统痣相学的核心问题在于其解释体系的随意性。同一位置的痣在不同文献中存在截然相反的解读:网页1称“眉内痣主善心”,而网页29却将眉间痣描述为“易遭婚变”;网页11强调红痣为吉,黑痣为凶,但网页1又将“黑亮泽润”视为好痣标准。这种自相矛盾表明,痣相学本质上是文化经验的拼凑,缺乏统一的理论框架。

更值得警惕的是,面相学对“不明显痣”的忽视暴露了其功利主义倾向。网页1将显痣定义为“面上可见者”,隐痣则需刻意寻找,这种分类实则为解读失败预留退路:当预言未应验时,可归咎于“未发现的隐痣改变了命运轨迹”。这种不可证伪性使痣相学沦为自我验证的封闭系统。正如网页24指出:“痣相无法解释为何同位置痣者在现实中命运迥异,最终只能诉诸‘痣色不佳’等模糊说辞。”

三、社会心理与健康管理的双重维度

痣相学的流行折射出深层的社会心理需求。在不确定的生活中,人们倾向于通过身体特征寻找确定性安慰。例如,网页76提到的“佛痣”概念,将耳部痣与“贵人相助”关联,实则为焦虑心理提供具象化出口。这种心理机制在文化传承中被强化:古代相书《痣相大全》将身体划分为数百个“命运区”,通过复杂规则构建虚假的掌控感。

从健康管理角度,过度关注痣相可能掩盖真正的医学风险。研究表明,足底、手掌等易摩擦部位的痣癌变风险较高,而传统面相学却将这些部位的痣简单归类为“居无定所”(网页1)或“劳碌命”(网页29),忽视其病理意义。现代医学提倡的ABCDE自检法(不对称性、边缘不规则、颜色变化、直径过大、隆起进展),才是评估痣风险的科学工具。例如,网页64指出:非典型痣虽多为良性,但可能积累突变转化为黑色素瘤,需定期监测而非迷信化解。

走向理性认知的新范式

面对传统痣相学,我们无需全盘否定其文化价值,但必须警惕其科学伪饰性。那些“不明显”的痣,既非命运隐喻,也非凶吉预兆,而是人体复杂的生物性表达。当代研究已揭示,痣的数量与端粒长度相关(端粒长则痣多),而端粒长度反映细胞衰老程度——这类发现为痣研究开辟了真正的科学路径。

未来研究可聚焦两个方向:一是通过大样本追踪,分析痣的医学特征与健康风险的客观关联;二是从人类学视角,解构痣相学在不同文化中的符号意义嬗变。而对于个体而言,关注皮肤科医生的专业建议,用防晒霜替代“点痣改运”,或许是这个时代最理性的“面相管理”。毕竟,真正的命运掌控,不在于解读几颗痣的玄机,而在于科学认知赋予的健康选择权。