自古以来,痣相学作为一种解读人体命运的玄学,始终游走于神秘与现实的边界。有人视其为祖先智慧的结晶,有人斥之为无稽之谈的迷信。在科学与传统信仰交织的今天,我们有必要以多维视角审视这一现象,探寻其背后的文化逻辑与现代意义。

一、历史渊源与文化基因

痣相学的根系深植于人类早期文明,中国《黄帝内经》将面部特征与脏腑功能对应,印度占星术将体表标记与星象关联,欧洲中世纪的面相学更将痣视为命运密码。这种跨文化的共性,源于人类对未知的原始认知需求——在缺乏科学解释的时代,人们通过观察身体异象构建起解释世界的符号系统。

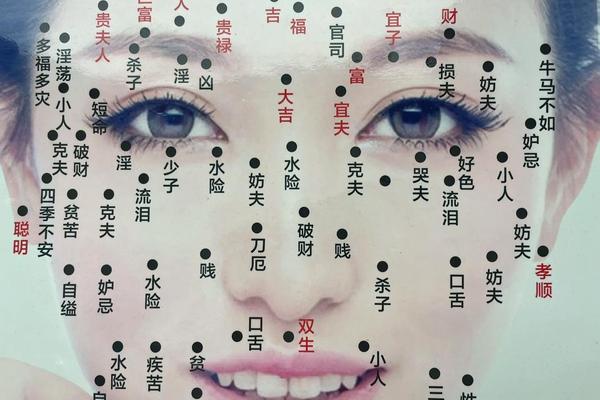

中国古代相术典籍将人体比作"小宇宙",额头痣象征星辰入命,唇边痣暗喻口舌福祸。这种天人合一的哲学观,本质上是将个体命运投射到自然秩序中的认知尝试。如《相理衡真》所言:"面如大地,痣若山川",将人体与地理空间进行象征性对应。这种隐喻思维至今仍在民间流传,"观音痣""泪痣"等具象化命名,折射出集体意识对特定生命经验的抽象编码。

二、科学视角下的祛魅

现代医学揭示,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象,其形态受遗传、紫外线、激素等多重因素影响。临床数据显示,全球约15%的黑色素瘤源于痣的恶性病变,医学关注点始终在病理风险而非命运预言。美国皮肤科学会明确指出,痣的吉凶说辞缺乏生物学基础,某些"富贵痣"若呈现边缘模糊、颜色混杂等特征,反而是皮肤癌变的重要指征。

心理学实验证实,人们对痣相的认同多源于"巴纳姆效应"——即倾向接受模糊笼统的性格描述。当传统痣相学宣称"眉间痣象征智慧"时,90%的受试者会产生选择性记忆,强化符合自我认知的例证而忽略矛盾案例。这种认知偏差,使得痣相解读成为心理投射的镜像。

三、现代社会的双重面相

在医疗美容领域,点痣决策呈现理性与感性的博弈。调查显示,72%的求美者既考虑美学需求,又担忧破坏"福痣"。这种矛盾心理催生出新型服务模式:专业机构在激光祛痣前提供"痣相诊断",用科学检测结合文化解读缓解心理焦虑。值得关注的是,部分医疗机构发现,将传统痣相术语转化为健康警示语,可使患者皮肤检查依从性提升40%。

文化人类学研究揭示,当代年轻人对痣相的认知呈现"实用主义转向"。在社交平台,"泪妆""痣贴"成为时尚符号,传统命运象征被解构为审美元素。这种文化再编码现象,本质是将神秘主义资源转化为现代身份叙事工具。

四、理性认知的构建路径

面对痣相学的存续,我们需建立分层认知体系:医学层面坚持循证原则,对异常痣象保持警惕;文化层面承认其民俗学价值,但需警惕商业化的伪科学包装;心理学层面理解其情感慰藉功能,同时培养批判性思维。哈佛医学院近年开展的跨学科研究证明,将传统相术中的观察经验转化为皮肤自检指南,可有效提升早期皮肤癌检出率。

未来的研究应着重于文化符号的现代转化,例如通过大数据分析痣相描述与性格测试的相关性,或运用神经科学探究特定痣位引发的心理暗示机制。这种跨学科探索,或许能为传统智慧与现代科学搭建对话桥梁。

痣相学犹如一面棱镜,折射出人类认知进化的轨迹。我们既不必全盘否定其文化价值,也不能忽视科学理性的光芒。在祛除迷信阴霾的或许可以探索其作为文化基因的现代转化——将"观痣识运"的古老智慧,转化为"察痣知健"的科普实践,让传统以更富建设性的方式融入当代生活。正如皮肤科医生与人类学家的共识:真正的"吉痣",应是健康肌肤上绽放的生命活力。