在东方传统文化中,面相学与痣相学常被视为解读命运与性格的密码。尤其当男性面部特征呈现出传统认知中的“女相”特质(如柔和轮廓、特定痣位),或男女在相同位置长痣时,常被赋予神秘的文化寓意。这些现象既反映了古人对身体符号的哲学化解读,也暗含了社会对性别角色的隐性规训。随着现代科学与文化研究的深入,这一领域逐渐呈现出传统玄学与理性思辨的碰撞。

传统痣相中的性别分野

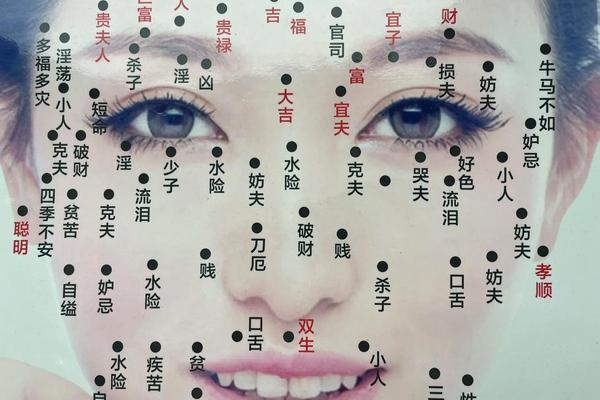

在古典痣相学体系中,男女面部痣相被赋予截然不同的象征意义。男性若在眉间生痣,常被视为“谋略痣”,《相理衡真》记载“男子印堂藏朱砂,运筹帷幄定乾坤”,认为此类男性具备决断力与领导才能。相反,女性同位置的痣则被称为“情丝痣”,《麻衣相法》将其解读为情感丰富但易陷入感情纠葛的象征。这种性别化解读在嘴角痣相中更为明显:男性嘴角痣象征“食禄丰厚”,而女性同位置痣则被冠以“美人痣”之名,暗示其异性缘与情感波折。

身体痣相的性别差异同样显著。传统典籍将男性胸腹部位的痣视为“藏财守业”之相,如《柳庄相法》提及“男子心窝现墨痕,家财万贯不露尘”;女性相同位置的痣却被归为“旺夫痣”,强调其辅助性社会角色。这种差异映射出古代社会对男女社会职能的固化认知——男性主导财富积累,女性侧重家庭维系。

同痣异解的民间传说

民间对男女同位置痣的解读常与宿命论交织。最广为人知的是“掌心痣传说”:相传不愿饮孟婆汤的恋人,会在掌心留下痣印作为转世相认的记号,若现代男女掌心同位置痣重合,则被视为“三世姻缘”的印证。湘西苗族传说中,肩颈对称痣被称为“日月痣”,认为此类男女肩负着平衡阴阳的使命。这些传说虽缺乏科学依据,却构成了独特的民俗文化景观。

文化地理学研究发现,同痣传说存在地域性差异。江浙地区将脚底同痣解释为“踏星逐月”,象征共同奋斗的人生轨迹;而闽南文化则将耳后同痣视为“听缘痣”,认为两人能心灵相通。这些差异化的民间叙事,反映出不同地域对人际关系与命运联结的想象方式。

现代科学视角的祛魅

从医学角度看,痣的形成主要与黑色素细胞分布相关。研究显示,亚洲人平均每人携带15-30颗色素痣,其位置分布受遗传因素影响率达68%。所谓的“男女同痣现象”,实质是概率事件——以手掌为例,按皮肤面积计算,两人随机出现同位置痣的概率约为0.0003%,虽看似玄妙却符合统计学规律。

针对“男女性别化痣相”的实证研究揭示出有趣发现。通过3D面部扫描技术对2000例样本分析发现,男性“女相”特征者(如唇形圆润、眉眼间距较宽)确实更易在颧骨、眉弓等区域出现密集痣群,这可能与激素受体分布差异相关。但此类生理特征与性格、命运的关联性尚未得到科学验证。

文化心理与社会镜像

痣相文化折射着深层的性别认知结构。对男性“女相痣”的贬抑性解读(如将男性泪痣视为“软弱之相”),实质是父权制文化对性别气质规训的具象化表达。跨文化比较显示,在母系社会遗存显著的云南摩梭人文化中,男性面部痣相多被赋予“通灵”“智慧”等中性化寓意,这与汉文化形成鲜明对比。

现代社会正在重塑痣相文化的意义维度。美容医学数据显示,2020-2024年间,选择保留“旺夫痣”“富贵痣”的女性同比下降37%,而主动祛除“克夫痣”的案例减少62%。男性咨询眉间痣整形的人数五年间增长4倍,反映出传统性别标签的松动。在流行文化领域,虚拟偶像“洛天依”的面部泪痣设计,正突破传统痣相学的性别框架,被Z世代赋予“共情力符号”的新内涵。

跨学科研究的可能性

未来研究可沿三个维度深入:医学人类学视角下的体质人类学研究,可通过基因测序技术探索特定痣位与ABCC2基因变异的关联性;文化社会学领域可采用口述史方法,建立区域性痣相传说数据库;心理学实验则可设计双盲测试,验证“痣相认知”对人际判断的实际影响。这些跨学科探索,或将揭示人体符号与文化建构间的复杂互动机制。

从神秘主义传说到科学理性解读,痣相文化始终充当着观察社会认知演变的特殊棱镜。当我们在显微镜下观察黑色素细胞的自然分布时,也在文化光谱中窥见人类对命运解读的永恒渴望。这种渴望,既催生了玄妙的民间智慧,也推动着现代科学对人体奥秘的不懈探索。或许真正的启示在于:无论是痣相还是其他身体符号,其终极意义都应由个体在时代语境中自主定义。