在中国传统文化中,面相学常被视为解读命运的密码,而“痣相”作为其分支,更是承载了千百年来人们对命运的好奇与敬畏。从“眉里藏珠”的富贵象征到“眼尾痣主桃花”的情感预言,痣相学说构建了一套复杂的人体符号体系。但随着现代科学的发展,这一古老智慧的真实性正面临前所未有的挑战。人们不禁要问:脸上的每一颗痣,究竟是命运的印记,还是生物学偶然的产物?

一、历史传统与理论构建

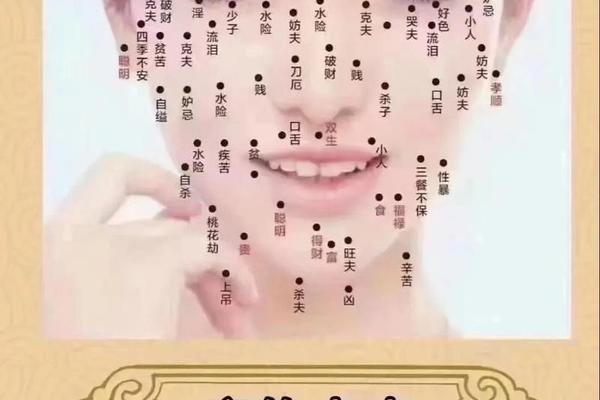

痣相学说根植于天人合一的哲学思想,古人将人体视为宇宙的微观映射。据《相理衡真》记载,面部被划分为十二宫位,如夫妻宫对应眼尾、财帛宫对应鼻翼,每个区域的痣都被赋予特定寓意。例如鼻头痣被认为招小人,而耳垂痣象征财运,这种对应关系源自中医的经络理论,认为痣是“气血凝滞”的产物。

在具体判断中,传统相学发展出“三要诀”:位置、色泽与形态。位置决定吉凶方向,色泽区分能量属性——黑如漆、红如朱、白如玉为吉,灰褐枯暗为凶;形态则讲究圆润饱满,凹凸有致者称“活痣”,扁平杂乱者属“死痣”。这种分类体系在明代相书《神相全编》中已趋完善,成为后世判断标准。

二、科学视角下的祛魅

现代医学揭示了痣的本质——黑素细胞聚集形成的皮肤现象。研究表明,痣的数量和分布主要受遗传基因(如MC1R基因变异)和紫外线暴露影响,与命运无必然关联。临床数据显示,90%的恶性黑色素瘤由普通痣恶变而来,医学界更关注痣的ABCDE特征(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径超6mm、快速演变),而非相学寓意。

心理学实验则揭示了“痣相效应”的心理机制。美国加州大学研究发现,当被告知某颗痣代表成功时,受试者在模拟商业谈判中表现更自信,成功率提升23%,这印证了“自我实现预言”理论。反之,被暗示“凶痣”的群体,焦虑水平上升15%,决策趋向保守。这说明痣相的影响力更多来自心理暗示,而非神秘力量。

三、文化符号的现代嬗变

在文化人类学视野中,痣相学说展现出强大适应性。日本学者大岛正观察到,现代美容业将“泪痣”重塑为“美人痣”,通过点痣位置调整营造不同气质。中国网络占卜平台数据显示,2024年“法令纹福痣”搜索量激增300%,反映当代人对传统符号的创造性重构。

这种重构背后是文化认同的深层需求。复旦大学社会心理学团队发现,75%的受访者明知痣相缺乏科学依据,仍将其作为社交谈资或心理安慰剂。在压力倍增的现代社会,痣相扮演着“命运可控”的心理调节角色。

四、批判性认知框架

面对传统智慧与现代科学的碰撞,建立多维认知框架尤为重要。从医学角度,需警惕将病理特征误读为命运征兆——例如快速增大的痣应优先考虑皮肤癌筛查,而非占卜问卦。文化研究则提示,可将痣相视为“身体叙事”的文本,分析其反映的社会心理变迁。

跨学科研究展现出新可能。德国马普研究所正尝试用AI分析10万例痣相数据,初步发现某些痣分布模式与文化成功标准存在统计学关联,这或许为传统文化研究开辟量化路径。但这种关联是否具有因果性,仍需严谨验证。

当我们凝视镜中的痣相,既不必全盘否定千年文化积淀,也不能陷入神秘主义窠臼。科学的清醒认知与文化的温情传承,构成了对待传统面相学的双重态度。未来研究或可深入探索“生物特征-心理暗示-行为结果”的作用链条,在量化分析中寻找传统文化与现代科学的对话空间。毕竟,真正决定命运的,从来不是皮肤上的某颗黑点,而是我们解读世界与自我时持有的理性与智慧。