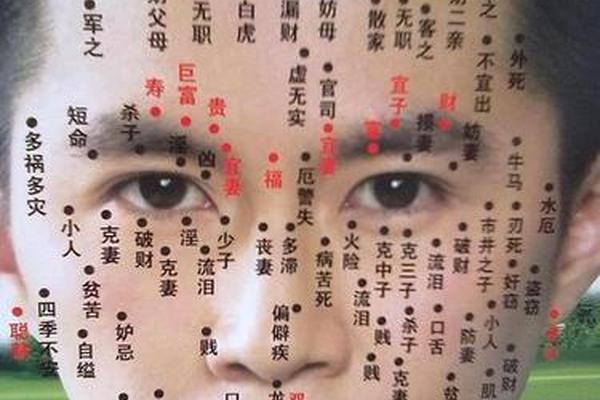

在传统痣相学中,"流泪痣"通常指生长在眼睛下方、靠近内眼角或外眼角的痣。这类痣的位置常被赋予情感层面的象征意义,以下是不同流派的主要解读视角:

一、位置差异的寓意体系

1. 内眼角(山根处)

若位于鼻梁根部与内眼角交界处,传统相学认为易陷入情感纠葛,古书有"山根有痣情路坎,半生珠泪湿罗衫"之说,现代可理解为对情感关系较为敏感。

2. 卧蚕部位(眼下0.5cm内)

相学中将此区域称为"子女宫",此处有痣可能引申为对子女牵挂较深,或象征情感细腻度超常,如《神相全编》所述"眼下乌珠痣,常怀未了情"。

3. 颧骨外侧(太阳穴下方)

此类位置在面相学中被归入"夫妻宫"范畴,传统解释可能暗示情感关系中存在波折,现代心理学视角可解读为对亲密关系有较高精神需求。

二、文化流变中的多维解读

1. 文学意象层面

在《红楼梦》等古典文学中,类似位置的痣常作为人物命运伏笔,如黛玉"眼颦秋水"的描写,赋予其艺术化的宿命感。

2. 现代心理学诠释

部分心理面相学者认为,该区域皮肤较薄,微表情肌群发达,有痣者可能更易显露细微情感波动,形成特定的微表情特征。

3. 跨文化比较

日本相学中将此类痣称为"泣きぼくろ",认为象征艺术天赋;西方占星学则将眼下区域与月亮星座关联,解读为直觉敏锐。

三、科学视角的补充认知

1. 医学上此类痣多为表皮痣或复合痣,其形成与胚胎期黑色素细胞分布相关,无直接病理意义,但需注意形态变化监测。

2. 美国皮肤病学会研究显示,面部特定区域痣的分布与紫外线暴露模式存在统计学关联,眼下区域因眶骨结构保护,实际发生率低于其他面部区域。

3. 心理学实验中,受试者对眼下痣的注意力集中在0.3-0.5秒区间,可能影响人际认知中的"首因效应"。

建议理性看待传统相学,将其作为文化现象研究而非命运指南。若存在外观困扰,现代皮肤科可提供安全祛除方案,但需经专业医师评估。