在数字时代,以“双生痣”为主题的虚拟头像悄然流行,这类图像常以人面部对称分布的两颗痣为设计元素,呼应着传统面相学中“双生痣”的神秘概念。这一现象不仅折射出当代人对传统命理文化的猎奇心理,更揭示了面相学在民俗认知中的深层影响力。双生痣作为痣相学中的特殊符号,既承载着生育崇拜的集体记忆,又裹挟着健康警示的世俗智慧,其多重解读背后,是科学理性与传统玄学的永恒对话。

定义溯源与位置解析

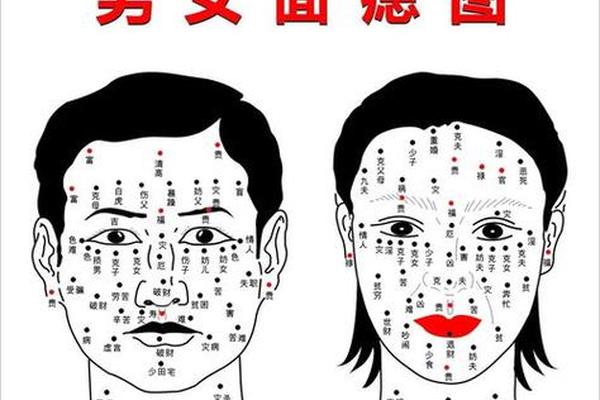

面相学中的“双生痣”存在狭义与广义两种界定。狭义定义特指人中区域出现的单颗痣,古籍《麻衣相法》将其与生殖能力关联,认为该痣相者易诞双胎。而广义概念则涵盖面部成对出现的对称痣,如颧骨、眉尾等部位的镜像痣相,此类痣相在《柳庄相法》中被视为贵气象征,预示个体在人际、财富等领域具有双重机遇。

从解剖学视角观察,狭义双生痣所在的人中区域(鼻唇沟)是督脉与任脉交汇之处,中医理论认为此处色素沉积可能反映生殖系统机能。现代医学虽否定痣相与生育的直接关联,但承认激素水平异常可能导致特定部位黑色素活跃。这种生理机制与传统面相学“人中主生育”的观点形成微妙呼应,构成跨学科的研究切口。

命理象征与吉凶争议

民间普遍将双生痣视为多子多福的吉兆,尤其在生育文化浓厚的地区,该痣相常被赋予“龙凤胎守护符”的浪漫想象。相学典籍《神相全编》更具体指出:人中痣色润如朱者,主双胎贵子;痣形圆整者,象征子女康健。这种观念在短视频平台衍生出“接双生痣求好孕”的亚文化现象,相关话题播放量逾千万次。

然而面相学界对双生痣的吉凶判断存在显著分歧。明代相术家袁忠彻在《人伦大统赋注》中直言:“双生痣现,非福反劳”,认为该痣相预示子女体弱、父母操劳。现代命理师进一步指出,拥有此痣相者常面临经济压力,其超前消费倾向与子女教育支出形成双重负担,形成“为儿孙做马牛”的运势闭环。这种矛盾诠释,折射出传统命理文化中生育崇拜与现实生存压力的深层冲突。

医学警示与美学重构

皮肤科研究显示,人中部位的痣发生恶变概率虽不足0.1%,但该区域频繁肌肉运动可能加速痣细胞增生。相学中“双生痣主妇科病”的论断,从现代医学角度看,或是将宫颈疾病、月经不调等妇科常见病与显性体表特征进行的经验关联。这种跨时空的“症状映射”,在医学史研究者眼中,恰是古人缺乏检测手段时的替代性诊断智慧。

在当代审美体系中,双生痣的文化意象发生戏剧性反转。美妆博主通过点痣笔刻意营造“人造双生痣”,赋予其“破碎感美学”的时尚标签。这种祛魅化改造,剥离了传统命理的沉重隐喻,将痣相转化为个性表达的视觉符号。社会学调查显示,Z世代群体中63%的“双生痣”头像使用者,并不知晓其面相学原初含义,仅将其视作对称美学的载体。

文化基因的现代嬗变

双生痣的文化传承呈现明显的代际差异。在50岁以上群体中,仍有38%的人坚持“点痣改运”的传统实践,其中72%的女性受访者认为去除人中痣可改善婚姻运势。相较之下,年轻群体更倾向将痣相学解构为社交谈资,某社交APP数据显示,“双生痣”话题在星座讨论区的热度比传统相学板块高出4.2倍。

跨文化比较研究揭示有趣现象:西方占星术将对称痣相解释为“双子座印记”,强调其带来的思维敏捷性;印度手相学则认为对称痣是“梵天印记”,象征灵性觉醒。这种全球性的痣相崇拜,暗示人类对身体符号的阐释存在普遍心理机制——通过将随机生理特征秩序化,建构抵御命运无常的解释体系。

理性认知与未来展望

面相学作为非物质文化遗产,其价值不在于预言的准确性,而在于为观察社会心态提供独特视角。双生痣的当代演绎,实质是传统民俗与数字文明的碰撞产物:既包含对生命繁衍的本能关注,又体现个体对抗不确定性的心理代偿。医学界建议,对待特殊痣相应秉持“观察优先”原则,直径超过5mm或颜色混杂者需及时就诊。

未来研究可沿三个维度深入:运用大数据分析痣相传说的人群传播规律,借助基因技术验证特定痣相与双胞胎生育的关联性,通过认知实验探析对称痣相的审美心理机制。在科学与玄学的交叉地带,双生痣将继续扮演文化试纸的角色,持续检测着人类对未知的永恒好奇与理性求索的辩证关系。