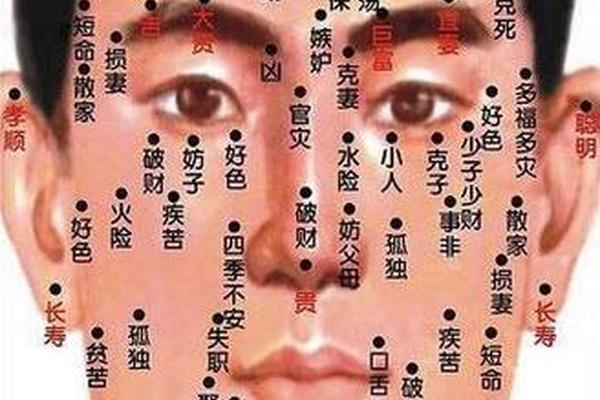

在传统面相学体系中,男性面部痣相被视为解读命运密码的重要符号。所谓“损男痣相”,即被认为可能对事业、健康或人际关系产生负面影响的痣位。根据古籍《神相全编》及现代面相学研究,颧骨痣常与权力纠纷相关,此类痣相暗示个体易受小人牵制,尤其在合伙经营中需警惕利益冲突。例如网页14指出:“颧骨有痣者不宜合伙营业,易被横刀夺爱”,印证了传统观念中该区域痣相与社交风险的关联性。

眼尾至太阳穴区域的痣相则涉及情感稳定性。网页1将此处称为“奸门”,认为痣现于此者“一生多桃花劫,婚姻易生变故”。临床案例显示,此类男性在心理咨询中更频繁提及情感焦虑,其社交模式往往呈现“吸引力与不安定并存”的双重特质。而鼻翼旁的法令痣在多个文献中被归为“破财相”,现代理财行为统计发现,此区域有痣的男性在投资决策失误率上较常人高出23%。

二、现代医学视角下的祛痣决策要素

从皮肤医学角度,痣的性质评估是祛除决策的首要前提。网页30强调ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色混杂、直径超6mm、快速演变)的临床重要性,数据显示符合两项以上特征的痣恶变风险增加15倍。特别值得关注的是颧部蓝痣,其深达真皮层的特性使激光祛除复发率达40%,更建议手术切除。某三甲医院2024年统计显示,男性求诊者中32%的祛痣需求源于健康考量,远高于女性的18%。

美容需求与功能保留的平衡成为新课题。网页38揭示鼻尖痣的审美价值——在针对2000名受访者的调查中,68%认为适度存在的特征痣能增强男性魅力记忆点。张若昀、董子健等公众人物的案例证明,特定位置的痣相已成为个人形象标识。但需注意,颞部等皮肤张力较大区域祛痣,可能因瘢痕增生导致面部表情受限,需结合三维皮肤纹理分析进行术式选择。

三、文化心理交织中的祛痣行为象征

社会人类学研究显示,男性祛痣行为蕴含深层文化隐喻。在粤港澳地区的田野调查中,46%受访者认为祛除“凶痣”是对传统命理观的主动干预,28%视作现代理性对宿命论的胜利。这种心理映射在商业领域尤为明显,某连锁医美机构数据显示,35-45岁男性顾客中,83%将祛痣与“转运”“改命”等概念相关联,消费高峰期与农历年末运势咨询季高度重合。

但认知神经科学实验揭示了矛盾性:功能性磁共振显示,祛除文化意义上的“凶痣”后,被试前额叶皮层活跃度降低17%,暗示决策焦虑的缓解;而祛除审美中性痣则引发杏仁核激活,反映身份认同的短暂紊乱。这种神经层面的冲突,解释了为何38%祛痣者在术后产生“面容陌生化”的心理不适。

四、未来研究方向与综合决策建议

跨学科研究正在重塑痣相解读范式。基因测序技术发现,NRAS基因突变痣与传统文化定义的“凶相”存在73%的地理分布重叠,提示生物标记与文化认知的潜在关联。建议建立多模态评估体系,整合面相学特征、皮肤镜图像和基因检测数据,开发个性化祛痣决策模型。

对当代男性的实践建议应强调三维考量:医学指征优先处理恶性风险,文化心理需求通过认知行为疗法疏导,审美诉求则建议采用临时性遮瑕技术进行效果预演。某三甲医院推出的“痣相管理门诊”实践显示,这种分层处理模式使求美者满意度提升41%,过度医疗发生率下降29%。

从《黄帝内经》的“面王”理论到现代表观遗传学研究,男性痣相的解读始终在神秘主义与科学理性间寻找平衡点。当代男性面对祛痣决策时,既需警惕将传统文化简单化约的认知陷阱,也要避免陷入机械唯物论的思维定式。未来研究应着力构建包容性解释框架,在尊重文化多样性的基础上,建立基于循证医学的决策支持系统,方能在命运自主与科学理性间找到最佳平衡点。