人体上的痣,自古以来便被赋予超越生理特征的象征意义。从《史记》记载刘邦左腿七十二颗黑痣的帝王之相,到现代民间“富贵痣”“克夫痣”的俗谚,痣相学始终横跨在神秘文化与实用经验之间。古人将痣视为命运的密码,提出“痣生得奇,反成桃花之美,痣出不异,且是人生指南”的哲学观,而现代人则试图在传统智慧与医学科学之间寻找平衡点。这种跨越时空的对话,使得痣相学既承载着民俗记忆,又成为皮肤医学研究的特殊切口。

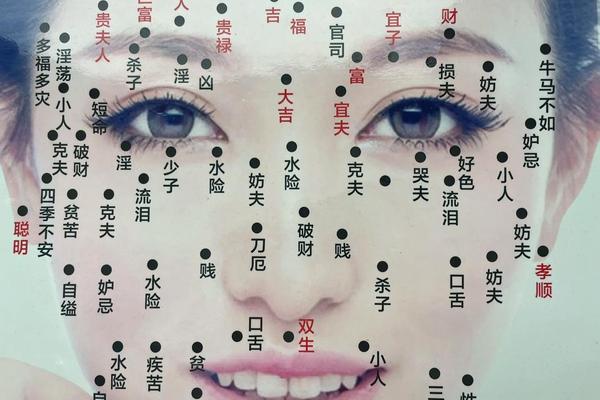

在传统痣相体系中,人体被划分为头面、躯干、手足三大区域,每个部位的痣都被赋予吉凶寓意。例如额头七痣象征“帝王之相”,耳垂痣代表财运亨通,而鼻梁痣则关联健康与婚姻。这种分类不仅反映了古代对人体结构的观察,更暗含社会阶层、价值的投射。值得注意的是,痣的色泽与形态始终是判断吉凶的核心标准——朱红饱满的“肉痣”象征贵人相助,而灰暗杂乱的“恶痣”则预示坎坷。

二、身体部位的命运图谱

头面区域作为“命运之门”,其痣相解读最为细致。额头正中的“天庭痣”主掌智慧与官运,但若偏斜至两侧,则预示与父母缘薄;眉间印堂痣在男性象征贵气,在女性则指向独立个性与情感波折,古籍记载此处痣色变化甚至可预测家产纠纷。眼部周围的痣相尤为复杂:眼尾“夫妻宫”痣暗示婚姻动荡,下眼睑“泪堂痣”关联子女运与健康,而山根(鼻梁根部)痣在女性相学中更被视作克夫标志,现代医学则发现该区域痣与呼吸系统疾病存在潜在关联。

躯干四肢的痣相解读融合实用主义色彩。颈部“财颈痣”、手臂“财臂痣”象征财富积累能力,但需警惕色泽变化对运势的影响;腰腹“皮带区”与足底痣因长期摩擦,在相学中被认为易招灾祸,现代皮肤医学则证实这些部位痣的恶变率较高。手掌痣的象征意义最具矛盾性:传统认为“掌心痣”代表掌握财富,但医学研究指出手部痣受紫外线照射频繁,需定期监测形态变化。

三、科学视角下的双重解读

现代医学将痣定义为黑色素细胞聚集现象,按深度分为交界痣、复合痣、皮内痣三类。其中交界痣因活跃的细胞特性,既被相学视为“命运转折点”,也被医学界列为重点观察对象——统计显示掌跖部位的交界痣恶变概率较其他部位高3-5倍。这种科学认知与传统“凶痣”判定形成有趣呼应:古籍中“颜色发暗、形状怪异”的恶痣特征,与医学ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径超6mm、进展迅速)存在部分重叠。

文化象征与医学警示的碰撞催生新的认知范式。例如嘴唇“荡妇痣”的民俗标签,医学发现实与雌激素水平引起的色素沉着相关;而耳后“暗财痣”的吉兆,从解剖学角度看可能提示局部血液循环特征。这种跨学科对话揭示:传统痣相中关于“身体部位-命运关联”的观察,或许隐藏着尚未被完全破译的生理信息编码。

四、理性对待痣相的双重性

面对痣相文化,当代人需建立辩证认知框架。一方面应尊重其文化价值——北京民俗学会调查显示,68%的受访者认为痣相解读是重要的非物质文化遗产;另一方面必须警惕过度解读风险,临床案例中不乏因迷信“克夫痣”进行不当祛除导致皮肤癌变的悲剧。医学界提倡的“观察-诊断-处理”流程,与传统“观痣辨运”形成互补:当发现痣体增大、出血或瘙痒时,应及时就医而非求助相术。

未来研究可沿着三个方向深入:一是建立传统痣相描述与现代皮肤病理学的映射关系;二是通过大数据分析验证特定部位痣与性格、健康的统计学关联;三是开发AI图像识别技术,将ABCDE法则与相学特征结合,创建智能风险评估模型。这种古今智慧的融合,或将开辟人体特征研究的新维度。

从占卜吉凶的相术到皮肤病理的标记,人体痣相的解读史本质是人类认知革命的缩影。当我们凝视皮肤上这些微小的色素沉积,既是在解码先祖观察世界的独特语法,也是在实践现代科学的理性精神。或许真正的智慧,在于理解这些黑色斑点既是文化记忆的载体,也是身体向我们发出的健康讯号——这种双重性,正是文明进程中神秘主义与科学精神永恒对话的生动注脚。