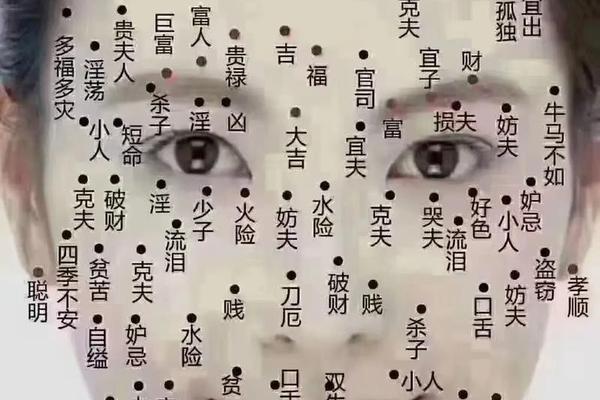

在中国传统文化中,痣相学承载着人们对命运与健康的朴素认知。无论是微微凸起的肉痣,还是与皮肤齐平的色素斑,一颗痣的位置、色泽和形态往往被赋予吉凶寓意。现代医学视角下,痣的本质是黑素细胞的聚集,其形态差异源于细胞在皮肤中的分布层次。这种科学与玄学的碰撞,引发了一个核心问题:传统痣相学是否涵盖不突起的痣?没有凸起的痣是否仍属于痣的范畴?本文将从医学定义、相学传统、现代科学视角等多维度展开探讨。

医学定义中的痣形态

从皮肤病理学角度,痣的分类基于痣细胞所处皮肤层次。根据网页22和23的医学解释,交界痣位于表皮与真皮交界处,通常表现为平坦的色素斑,颜色从浅棕到深褐不等;复合痣介于交界痣与皮内痣之间,可能有轻微隆起;而皮内痣则深入真皮层,常呈现半球状或状突起,表面可能伴随毛发。由此可见,医学上并未以是否突起作为判断痣的唯一标准,而是依据组织学特征。

网页57进一步指出,临床常见的三种色素痣中,交界痣和早期复合痣往往与皮肤齐平。这类痣虽无凸起,却具有活跃的细胞特性,尤其易受摩擦刺激。例如手掌、足底等部位的交界痣,因长期机械刺激可能增加恶变风险。这从医学层面证实,不突起的痣不仅是痣的合法存在形态,更需引起健康关注。

相学传统的判断维度

传统相学对痣的吉凶判断,核心并非形态的凸起程度,而是位置与色泽的象征意义。如网页1所述,古人将“黑如漆、赤如泉,白如玉”的痣视为吉痣,无论其是否突起。例如眼尾的“桃花痣”若色泽光润,即便平坦也被认为利于异性缘;而鼻旁的晦暗色斑即使凸起,仍被归为“淫邪之相”。这种以颜色和光泽为主导的评判体系,在网页46的相学研究中得到印证:善痣需满足“膨凸、有光泽”或“颜色纯正”等复合条件,单纯形态并非决定性因素。

值得注意的是,相学对隐蔽性的推崇与医学风险存在矛盾。网页1提到“隐处多吉”的观点,认为腰部、足底等隐蔽处的痣更吉祥。然而医学研究显示,这些部位恰是摩擦频繁区,交界痣恶变概率更高。这提示传统认知需结合现代医学重新审视。

现代科学的评估体系

当代医学通过ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径超6mm、进展变化)评估痣的性质,完全摒弃了突起与否的单一标准。网页61详细说明,黑色素瘤可能表现为平坦的色素斑,而良性皮内痣常显著凸起。例如临床案例中,脚底平坦的交界痣因边界模糊和颜色不均被确诊为早期黑色素瘤,而凸起的皮内痣因结构稳定无需干预。

这种评估方法在网页33的科普中得到强化:超过50%的恶性痣初期并无明显突起,但会呈现快速增大或颜色混杂。反观相学推崇的“大吉痣”,若直径超过6mm且颜色不均,反而可能成为健康隐患。这揭示了传统吉凶判断与现代医学标准的根本差异。

文化符号与健康警示的融合

在民间认知中,痣的象征意义常超越医学本质。网页38提到眼睛上方的“知识痣”代表智慧,网页39则解读人中有痣影响生育。这些文化符号虽缺乏科学依据,却反映了人们对身体特征的隐喻性思考。有趣的是,医学界正尝试将传统文化符号转化为健康提示工具。例如网页57建议,对相学中“富贵痣”集中部位(如面部、手掌)加强监测,因其往往对应紫外线暴露或摩擦高发区。

这种融合在预防医学中显现价值。例如“皮带区痣”在相学中被视为福气象征,但网页57明确指出其因长期挤压需重点观察。通过将文化认知转化为风险提示,可提升公众对隐匿健康威胁的警觉性。

总结与建议

综合医学与相学视角,痣的界定需超越形态表象:医学上,平坦的交界痣与凸起的皮内痣同属黑素细胞痣范畴;相学中,吉凶判断依赖颜色、位置等多元维度。现代人应建立双重认知——既尊重传统文化的情感价值,更需遵循ABCDE法则进行科学监测。

未来研究可深入探索两方面:其一,量化分析传统痣相位置与黑色素瘤发病率的关联性;其二,开发结合文化符号的健康教育工具,例如将“八大富贵痣”转化为高风险部位提示。唯有在科学与文化的对话中,我们才能更全面地理解这一皮肤印记的深层意义。