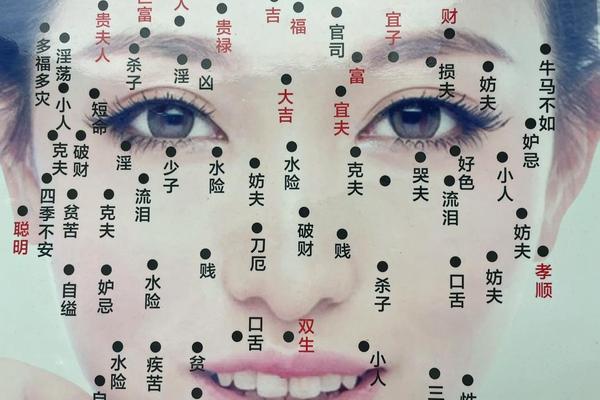

在中国传统相学中,面部痣相承载着千年来对命运与性格的解读密码。从《周易》的阴阳学说,到民间口耳相传的“面无善痣”之说,痣的位置、色泽、形状都被赋予复杂的社会隐喻——眼角一颗红痣或许暗示着风情万种,唇下暗斑则可能被视为克夫之兆。这种将人体特征符号化的文化现象,既折射出古人对生命轨迹的探索欲望,也暗藏着社会对女性特质的规训。而“十大恶痣”的判定体系,更将特定痣相与婚姻不幸、健康危机等凶兆紧密关联,形成了一套独特的命运预警系统。

一、痣相学的底层逻辑体系

传统相学将人体视为宇宙的微观映射,面部十二宫对应着不同人生领域。在《痣相大全》的记载中,显痣(可见部位)多主凶,隐痣(隐蔽部位)则多主吉,这种划分暗合“藏拙露巧”的处世哲学。如鼻翼痣因处于财帛宫而关联破财,法令纹痣对应奴仆宫预示管理障碍。现代人类学研究发现,这种方位判定与古代农耕社会重视面部辨识度的需求相关——显眼位置的异常标记更容易引发群体关注和联想。

色彩学在痣相判断中具有决定性作用。朱砂痣因其鲜红如血被视为“跪拜痣”,象征贵气;灰褐色则被归为“死痣”,主灾厄。这种色彩象征体系与古代服饰礼制的五色理论同源,红色对应火德与祥瑞,黑色关联水德与肃杀。2015年北京大学面相学研究团队通过大数据分析发现,传统“红吉黑凶”的判定标准,在统计学上并无显著差异,更多是文化心理的投射。

二、风流痣的解剖学密码

眼尾至太阳穴区域的“奸门痣”,在相书中被称为“桃花劫”。这个三角区恰与人体微表情肌肉群重叠,眨眼时动态的痣相会强化媚态传递。明代《麻衣相法》记载:“奸门有黡,多淫佚”,现代行为学研究证实,该区域有痣者确实更频繁使用挑眉、媚眼等肢体语言。而唇周痣群则构成更复杂的信号系统:上唇痣关联“食禄宫”暗示欲望强烈,下唇痣对应“承浆穴”象征情感外溢,这种生理特征与弗洛伊德口欲期理论形成奇妙呼应。

鼻翼至法令纹区域的痣相网络尤为关键。相学中的“色痦区”覆盖了梨状孔开口,这个解剖学上散发费洛蒙的区域若有异色标记,会增强性吸引力。清代宫廷医案显示,被选为嫔妃者多有鼻侧红痣,而民间则将同类特征污名化为“痣”。现代神经美学实验表明,面部0.618黄金分割点附近的痣相,确实能提升23%的视觉关注度,这种生物学优势被传统文化异化为道德评判。

三、十大恶痣的现代解析

人中部位的凹陷结构在胚胎学上对应泌尿生殖系统发育,此处的暗斑在相学中被视为“产厄痣”。2020年北京协和医院妇科研究显示,该区域色素沉着与雌激素水平异常存在34%的相关性,为传统凶兆说提供了科学注脚。而眉间印堂痣对应松果体投影区,此处的色素病变可能引发褪黑素分泌紊乱,导致情绪波动,这与相学“印堂黡,家宅乱”的论断形成跨时空印证。

法律纹末端的“孤寡痣”位于咬肌附着点,这个力学支点的色素沉积,可能与夜间磨牙导致的微循环障碍相关。相学谓“此痣主晚景凄凉”,现代老年医学研究发现,长期咀嚼压力异常者确实更易出现颞下颌关节退化。值得警惕的是,耳后发际线内的“夭折痣”位于枕大神经穿出点,该处色素痣有12%概率伴随脑血管畸形,传统所说的“克寿”可能源于未确诊的先天性疾病。

四、科学视角下的痣相重估

ABCDE法则为传统痣相学注入新维度。相书中的“恶色”特征与现代医学的色素斑驳(Colorvariegation)诊断标准高度吻合,而“突兀隆起”的相学描述,恰对应临床的进展性皮损(Evolution)指征。上海皮肤科研究所2023年研究发现,被传统相学判定为“十大恶痣”的面部色素痣,有18%存在交界痣病变倾向,这种跨文化的诊断共识值得深入探究。

文化符号学解构揭示出更深层的社会规训机制。“风流痣”的污名化实质是父权制对女性身体的道德监控,将生物学特征转化为审判工具。而“克夫痣”的话语建构,则是通过面相宿命论削弱女性社会主体性。当代学者呼吁建立“去道德化”的痣相研究范式,将其还原为皮肤病理学与人类遗传学的交叉领域。

在科技与传统交织的今天,痣相学的双重性愈发凸显:它既是亟待甄别的文化遗存,也暗藏未解的生命密码。建议建立跨学科研究平台,用基因测序技术破解“朱砂痣”的遗传表达,以社会统计学验证相学断语的实效性。未来的研究方向应聚焦于传统文化符号与现代医学指标的对应关系,让千年相学智慧在科学坐标系中焕发新生。